コンテンツ産業の市場規模と海外展開の現状

このように「コンテンツ」という語は極めて幅広い意味を持ち、明確な定義は存在しない。

法的な定義に従うのであれば、「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成一六年法律第八一号)」において、「映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの」とされている。

また『デジタルコンテンツ白書2018』では、「さまざまなメディア上で流通する、映像・音楽・ゲーム・図書など、動画・静止画・音声・文字・プログラムなどの表現要素によって構成される情報の内容」と定義されている。

さらに、経済産業省はそれに伴った「映像(映画、アニメ)、音楽、ゲーム、書籍等の制作・流通を担う産業の総称」を「コンテンツ産業」と定義している。

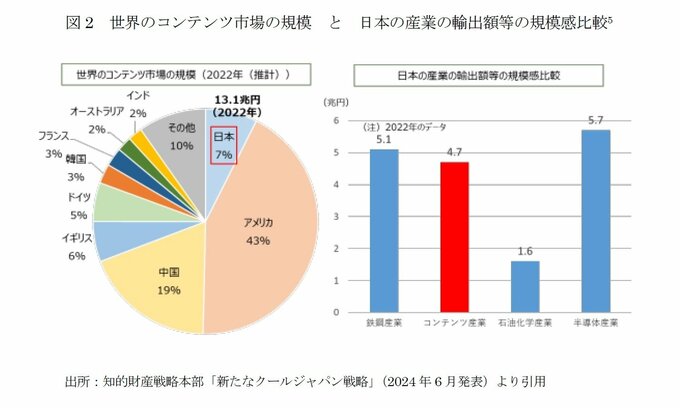

知的財産の創造・保護・活用を推進するために内閣に設置された「知的財産戦略本部」によれば、「新たなクールジャパン戦略」(2024年6月発表)において、日本のコンテンツ産業の市場規模は2022年時点で13.1兆円に達している。

この数字は、株式会社ヒューマンメディアの推計によれば、世界全体のコンテンツ市場の約7%を占める規模である。

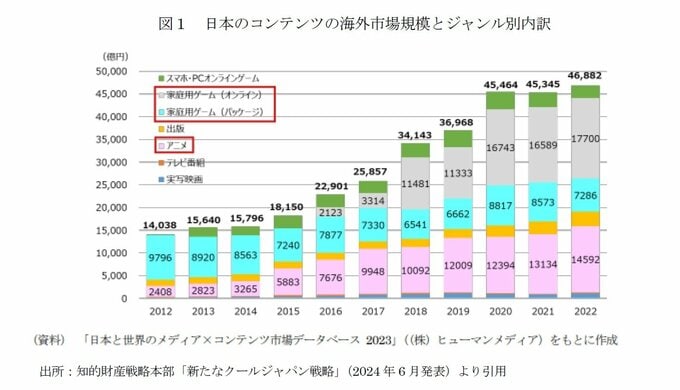

中でも海外展開はアニメや家庭用ゲームを中心に着実に拡大しており、2022年には4.7兆円に達している。これは鉄鋼産業に匹敵し、半導体産業にも迫る水準である。

筆者がプレスとして参加した世界最大級のアニメイベント「アニメジャパン2025」でも、多くのインバウンド来場者が見受けられた。

かつては、翻訳や吹替対応の遅れ、サブスクリプションサービスの未発達といった理由から、日本でリリースされたコンテンツが海外に届くまでには一定のタイムラグが存在していた。

筆者自身が20年前に留学していた際も、日本ではずいぶん前に放送していたような『ワンピース』や『ポケットモンスター』の旧シリーズが繰り返し放送されており、日本から最新号の『週刊少年ジャンプ』を持参すると、非常に喜ばれた記憶がある。

しかしながら、今日では技術革新と配信インフラの進化により、そのようなタイムラグはほとんど解消され、アニメやマンガをはじめとする日本のコンテンツは、世界中の人々がほぼリアルタイムで楽しむことが可能となった。

これは単に物理的なアクセスの改善にとどまらず、同じコンテンツを同時に消費し、共に盛り上がることができる「体験の同時性」の実現を意味している。

その結果、かつてのように「自国で見る事ができる日本でいつ放送されたかわからないアニメのグッズを買いに日本へ行ったが、すでに日本での旬は過ぎており、もうグッズ展開があまりされていない」というようなギャップは生まれにくくなった。

現在では、日本で放映中のすべてのコンテンツからリアルタイムに“推し”を見つけ、国内ファンと同じタイミングで消費欲求を高めることが可能となっている。

この「消費の同時性」こそが、アニメジャパンのような国際的イベントへの参加や、キャラクターグッズ購入を目的とした訪日需要につながっていると思われる。

実際、筆者が現地にてインバウンド客30名に対して行った簡易的なインタビュー調査では、11名が「アニメジャパンへの参加そのものを主目的として来日した」と回答しており、コンテンツが持つ国際的な求心力の高さを垣間見る事が出来た。

日本のコンテンツ産業は、アニメや家庭用ゲームを中心に一定の海外展開を遂げてきたが、一方で大きな国内市場に支えられてきたことで、多くの事業者は内需中心のビジネスモデルを採用してきており、海外市場をあらかじめ視野に入れた戦略は限定的であったと言える。

しかし、前述の「新たなクールジャパン戦略」でも指摘されているように、今後は国内の人口減少により市場の成長が見込みづらくなることから、成長が期待される海外市場への本格的な進出が重要な課題となっている。

また、国際競争力を高めるには、国際基準に則ったデジタル化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が不可欠であり、従来のアナログを前提とした商慣習や制作体制の抜本的な見直しも求められるだろう。

筆者は大学時代よりコンテンツ消費とその文化的意味に関心を持ち、現在も「消費文化」という視点からこの産業の動向を注視している。今後取材などを通して見えてきたことを少しずつ発信していきたいと考えている。

(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 研究員 廣瀬涼)