ロシア中央銀行は、21日に開催した定例の金融政策委員会において、政策金利(キーレート)を3会合連続で21.00%に据え置く決定を行った。ロシア経済を巡っては、戦時経済が丸3年を超えるなかで今年度予算に占める軍事費は歳出全体の3分の1弱となるとともに、軍事費そのものもウクライナ侵攻直前と比較して4倍強となるなど、戦争が一大産業化していると捉えられる。さらに、昨年3月の大統領選を前に、プーチン政権は戦争長期化により国民の間に不満が高まることを警戒して社会保障関連支出を大幅に増大させるなど、景気下支えに躍起になる動きをみせてきた。さらに、戦争長期化による人手不足の深刻化で労働需給はひっ迫して雇用環境は改善しており、賃金上昇を追い風に個人消費は活発化するとともに、欧米などの経済制裁にもかかわらず中国やインドなど新興国向け輸出が拡大する動きもみられる。結果、昨年の経済成長率は+4.5%と前年(+4.1%)から一段と加速しており、一見すると景気回復の動きが進んでいる様子がうかがえる。

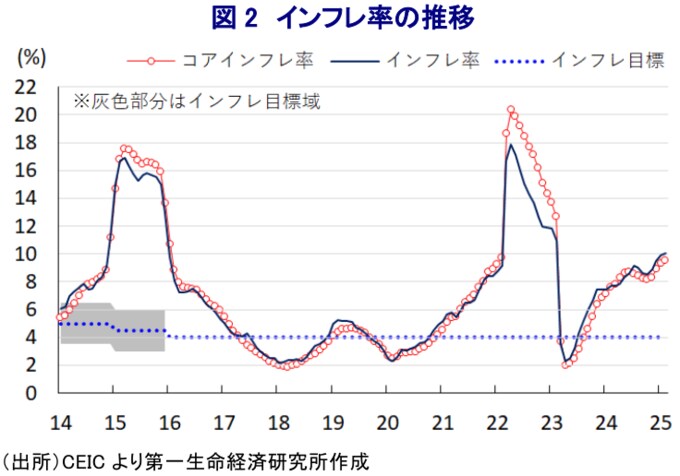

他方、上述のように労働需給のひっ迫による賃金上昇に加え、欧米などの経済制裁を受けた物資不足なども影響して、一昨年半ば以降のインフレは中銀目標(4%)を上回る推移をみせるとともに、加速感を強めている。したがって、中銀は戦時中にもかかわらず物価抑制を図るべく断続利上げに動くなど難しい対応を迫られてきた。しかし、プーチン大統領は昨年12月に開催した年末恒例の年次会見において、産業界を中心に中銀に対して利上げ停止を求める動きが出ていることを念頭に、金融政策を巡って『バランス』を求める発言を行い、中銀は直後に開催した定例会合で金利を据え置くなど忖度がうかがわれる動きをみせた。結果、上述したように足元のインフレは一段と上振れする動きをみせているものの、中銀は2月の定例会合でも政策金利を据え置き、今回も3会合連続での据え置きを決定するなど難しい舵取りを迫られている。