世界インフレは終わるか?

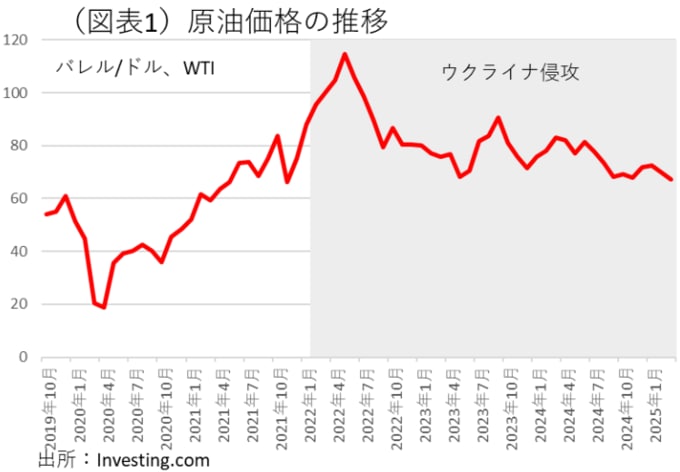

ウクライナ侵攻が、2022年2月に始まって、世界の資源インフレなどの加速に拍車をかけたことが知られている。特に、今に続く原油高騰は、この戦争が1つの要因だったと思う。ならば、ロシア産の原油・天然ガスが世界市場に供給されると、資源価格は下がるだろう。しかし、トランプ大統領はロシアに対する経済制裁をそう簡単には解除しないだろう。むしろ、先に述べたとおり、ロシア封じ込めのために、中国やインドにロシア原油を買わないように働きかけるかもしれない。何より、トランプ大統領にとって原油市況が高騰している方が、米国産原油・天然ガスを高い値段で売れてよいと歓迎する可能性が高い。世界インフレの行方は、トランプ大統領の下では資源高騰が歓迎される政治的構造にあるから、トランプ流ディールは資源高騰をけしかける可能性があると、筆者はみている。

世界インフレの行方は、財政面からみるとどうだろうか。トランプ大統領がウクライナ停戦に前向きな理由の一つは、ウクライナ支援が米国の財政的な重荷になっていることだ。終戦後にウクライナ復興の支援が欧州などから行われるだろうが、米国は自身の財政資金を節約し、他国の政府や民間企業にお願いする可能性がある。その意味では、ウクライナ復興は、米国側が消極的になる分、需要発のインフレ圧力としては弱まることになる。つまり、世界インフレの要因は、現時点では白黒がつきにくい状況だと考えられる。

軍需の行方

欧米のウクライナ支援は、従来は巨大な軍需を生んでいた。ロシア側も同じことだろう。終戦後はそれがなくなる。たとえ、軍需が復興需要に振り替わったとしても、いくらか財政面では需要は減ることが見込まれる。

現在、ドイツでは債務ブレーキを外して、軍事費を増やそうとしている。これがドイツなどの長期金利を上昇させている。仮に、ウクライナ戦争が終戦になれば、ドイツの長期金利は低下するのではないか。

軍事費に関しては、トランプ大統領が欧州各国にGDP比での拡大を求めている。その脈絡からすれば、軍需の縮小は考えにくい印象がある。しかし、そうだとしてもウクライナ・ロシアなど当事国が支出している軍需は減るだろう。そうした需給のインパクトは読み切れないが、世界の財市場では軍需のマイナスと復興需要のプラスがせめぎ合うことになりそうだ。

日本の役割

最後に、日本にとっての役割とは何だろうか。戦争の最中には、ウクライナへの軍事支援には積極的に参画することはできなかった。その意味で、復興支援の局面でこそ、日本の強力な経済支援が期待されるところだろう。エネルギー施設の復旧・強化や医療・食料品の支援が考えられる。ODAの増額もあるだろう。

しかし、本当の役割はロシアの再侵攻を止めるために、欧州諸国と連携することだろう。欧州諸国は、対ロシアへの制裁でエネルギー価格の高騰が起きて、その悪影響を日本以上に受けている。そこにトランプ大統領が登場し、関税政策で強行路線を採ろうとしている。今が、自由貿易の連携で、日本とEU、英国との関係を強化すべきタイミングだと考えられる。

また、トランプ時代は米国が孤立主義に傾き、国際的な関与から遠ざかるという遠心力が働く不幸な期間になるだろう。米国の政府効率化省は、真っ先にUSAID(米国際開発庁)の人員・予算を削減した。ここにトランプ大統領の考え方が色濃く反映している。ならば、日本は米国不在の中で、ウクライナ支援で今まで小さかった役割を拡大していく契機になるのではないか。日本の外交的・経済的な役割は大きくなっていくと考えられる。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 首席エコノミスト 熊野英生)