記事のポイント

・生鮮食品の価格が上昇し、消費マインドが悪化しているという構図が示された

・円安による物価高の場合、株価(資産価格)の上昇が消費マインドを支えていた

生鮮食品の価格が上昇し、消費マインドが悪化しているという構図が示された

今後の個人消費に対する不安なデータが続いている。

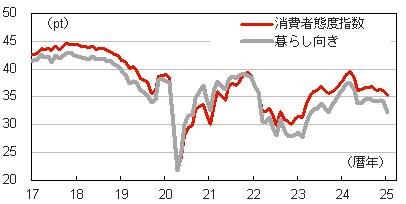

1つ目は1月29日に公表された1月の消費動向調査である。4つの意識指標(暮らし向き、雇用環境、収入の増え方、耐久消費財の買い時判断)を総合した消費者態度指数は前月差▲1.0ptの35.2となり、2ヵ月連続で低下した。水準は23年4月以来の低水準となり、内閣府は基調判断を「足踏みがみられる」に下方修正した(前月は「改善に足踏みがみられる」)。消費者意識指標のうち「暮らし向き」の下落幅が大きく、日々の生活が苦しくなっている様子が窺える。

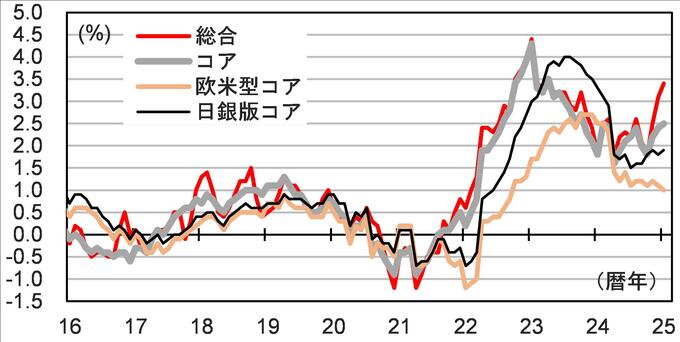

2つ目は、身近なものの価格上昇が示された1月の東京都区部CPIの結果である(1月31日公表)。コア(生鮮食品を除く総合)の前年同月比+2.5%と、前月(同+2.4%)から小幅な加速でとどまり、市場予想と一致したのだが、生鮮食品価格(前月の同+18.4%から、同+23.8%に加速)の上振れ幅が大きく、総合の伸び率がやや大きく高まった(前月の同+3.1%から、同+3.4%に加速)。市場予想は同+3.0%だったことを考慮すると、生鮮食品の上振れ幅がかなり大きかったと言える。

2つの統計を考慮すると、消費マインドの低迷は避けられない状況と考えられる。24年11月の毎月勤労統計によると、実質賃金の前年同月比は+0.5%となり、4ヵ月ぶりのプラスとなっていたが、足元の物価動向を勘案すると今後は実質賃金が再び悪化する可能性が高い。むろん、生鮮食品の価格変化は振れが大きいものの、1月の東京都区部CPIによると、実質賃金の算出に用いられる持ち家の帰属家賃を除く総合は同+4.1%と、前月の同+3.7%から加速した。賃金上昇率がこの数字を上回ることは容易ではない。