3|人生会議(ACP)の効用について

以上の通り、医療・ケア従事者の視点から、ガイドラインに沿ってACPの取り扱いについて説明をしたが、今度は医療・ケアを受ける側の視点でACPの効用を確認してみよう。

やはり、自身の最期の段階をイメージすることにより、最期はどこで、どのように生き、そしてそれを実現させるために誰にそのサポートをしてもらうのか、自身の生き方、価値観を前もって整理することができることだろう。そして、自身の価値観を家族等の信頼できる人と医療・介護従事者との繰り返し行う話し合うプロセス(ACP)を通じて、在宅で受けられる医療・介護サービスや本人や家族が管理できる治療方法についての理解が深まり、在宅を含めた治療における選択肢の拡大に繋がることも大きな利点といえる。

更には、このプロセスにより、本人の意向が尊重された医療・ケアが実践されることで、本人だけではなく、残される家族にとっても、医療・ケアに対する肯定感が高まり、本人が亡くなった場合も残された遺族の喪失感を癒すグリーフケアにも効果が期待される。

4|人生会議(ACP)の進め方

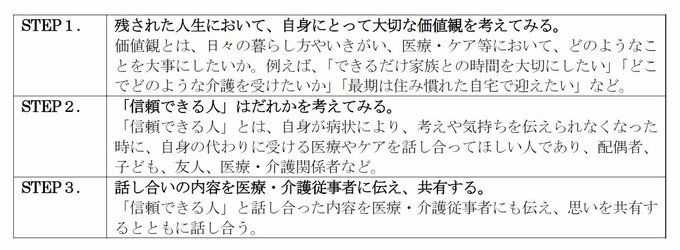

それでは、ACPは具体的にどのように行われるのだろうか。厚生労働省のホームページに記載された内容を参考にまとめると、主に以下の3ステップの段取りにて行われる。

STEP1.残された人生において、地震にとって大切な価値観を考えてみる

価値観とは、日々の暮らし方やいきがい、医療・ケア等において、どのようなことを大事にしたいか。例えば、「できるだけ家族との時間を大切にしたい」「どこでどのような介護を受けたいか」「最期は住み慣れた自宅で迎えたい」など。

STEP2.「信頼できる人」はだれかを考えてみる

「信頼できる人」とは、自身が病状により、考えや気持ちを伝えられなくなった時に、自身の代わりに受ける医療やケアを話し合ってほしい人であり、配偶者、子ども、友人、医療・介護関係者など。

STEP3.話し合いの内容を医療・介護従事者に伝え、共有する

「信頼できる人」と話し合った内容を医療・介護従事者にも伝え、思いを共有するとともに話し合う。

そして、病状や症状が変化した時、または定期的に考えを整理し直して、何度もSTEP1から3までを繰り返し行い、その結果をノート等に書き留めて、いざという時に医療・介護従事者と情報を共有するための記録として残すことが大切としている。

現在、全国の自治体でも、それぞれ地域の実状に応じて人生会議(ACP)の普及に取り組んでいるので、是非、お住まいの自治体のホームページを確認することをお勧めしたい。

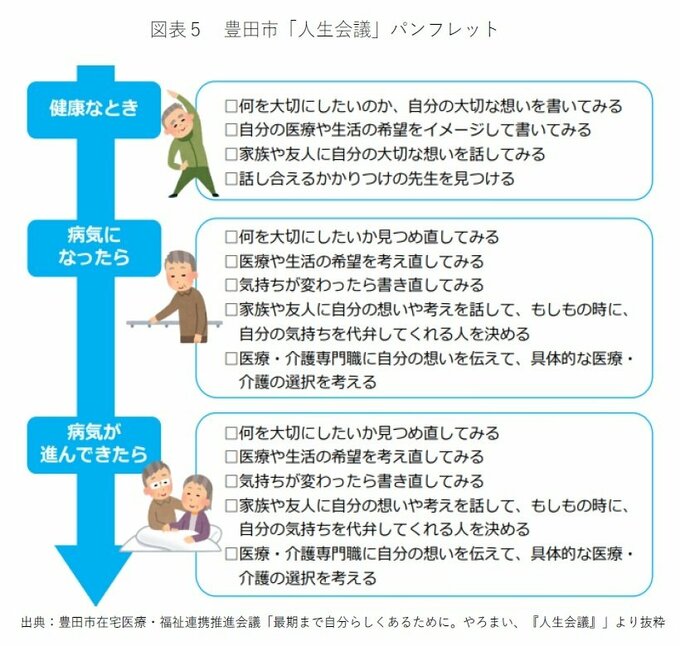

そこで、疑問になるのが、ACPをいつから始めるべきか、という点だ。これに対して、日本老年医学会では、「人生の最終段階を見据え、がんか非がん疾患かを問わず、通院あるいは入院にて医療を受けている本人はその医療機関においてACPを開始することが望ましい。また、医療を受けていない高齢者においても、要介護認定を受ける頃までにはACPを開始することが望ましい」としている。

いずれにしても、健康な状態である段階から、先ずは自身の生き方の価値観について整理することを始めてみることが良いだろう。そのなかで、医療・ケアだけではなく、財産管理も含めて誰が自身の生き方をサポートしてくれるのか、を整理する機会にもなるだろう。