「人生会議」という言葉を聞いたことがある人は、どれ位いるだろうか?これは、厚生労働省が、2018年からアドバンス・ケア・プランニング(Advance Care Planning。以下、ACP)の普及・啓発を目的として付与した愛称だ。

命の危険が迫った状態になると、約70%の人が医療やケアなどを自分で決めたり、希望を伝えたりすることが困難になると言われている。そこで将来の変化に備え、将来の医療・ケアについて、本人を主体に、その家族等及び医療・ケアチームが繰り返し話し合いを行い、本人の意思決定を支援するプロセスのことをACPという。

ところが、既に6年が経過しているが、世間に十分に認知されているとは言えない状況だ。厚生労働省の令和4年度調査によると、「人生会議(ACP)について知っていたか」という質問に対して、一般国民で「よく知っている」と回答したのは、わずかに5.9%(前回平成29年度調査では3.3%)であり、「聞いたことはあるがよく知らない」が21.5%(同19.2%)、「知らない」が72.1%(同75.5%)となっており、一般の人にとってほとんど認知は進んでいない。一方で、医療・介護関係者においては、「よく知っている」と回答した割合は医師で45.9%(同22.4%)、看護師で45.8%(同19.7%)、介護支援専門員で47.5%(7.6%)となっており、未だ認知状況は半分程度ではあるものの、直近5年間で急速に理解は進んでおり、今後、一般の人との認知度のギャップを急速に埋めていく必要があると思われる。

誰しも自身の人生の最終段階を想定して予め医療・介護の受け方を決めることは、気の進まない作業であり、また、いくら想定してみたところで実際に医療を受ける段階では、当初の想定と実際の病状は異なる可能性もある。それでも、人生会議を行うことが必要とされる背景と、その内容について紹介したい。

人生会議(ACP)とは

1|人生会議(ACP)が必要とされる背景

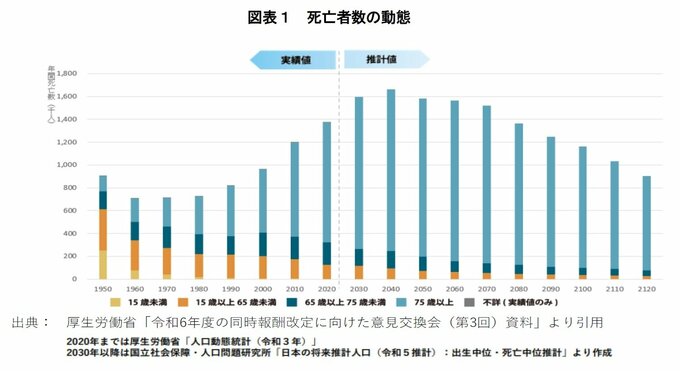

政府統計によると、令和5年(2023年)における日本の総人口は1億2,435万人と前年に比べて59万5千人(▲0.48%)の減少となり、平成20年(2008年)の1億2,808万人をピークとして13年連続して人口減少が続いている。その主な理由は、少子高齢化による出生数と死亡者数の差による自然増減によるものだが、2023年の出生数が72万7千人に対して、死亡者数は過去最高の157万5千人となった。死亡者数の増加原因は当然のことながら高齢者数の増加によるものであり、この傾向はピークとなる2040年には、約170万人に達すると推定されている。

このように、今後もますます死亡者数が増加するにあたり、人生をどこで最期を迎えるのか、看取り先の確保を整備する必要に迫られている。