格差拡大によってマネーフローが変化し、米経済を強化した

米国経済が利上げによってかえって「強化」された背景を考えるため、ラジャン氏が指摘した4つのチャネルに加えて「マネーフロー・チャネル」を追加してみたい。

・マネーフロー・チャネル:中央銀行の動きを通じて金融市場において成長を求めたマネーが移動し、その動きが実体経済にも影響を及ぼす経路

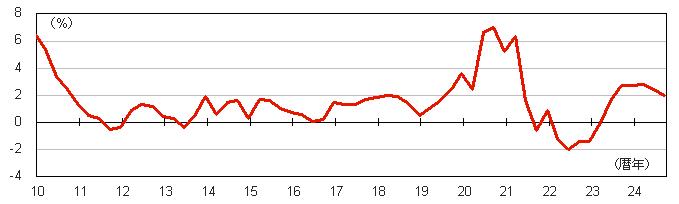

マネーは常に成長する市場を求めて動くと考えられる。FRBの利上げを契機として欧州や日本のように通貨危機的な景気減速に苦しむ経済主体が現れれば、リスクマネーは米国に向かいやすい。そして、そのマネーフローが実体経済に与える。例えば、利上げ後に米国経済が加速した背景の一つに個人消費の増加が挙げられるが、株高によって富裕層の個人消費が刺激されたという指摘がある(資産効果)。他にも、企業の資金調達環境の改善がAIブームと相まって設備投資の増加につながった面もあるだろう。

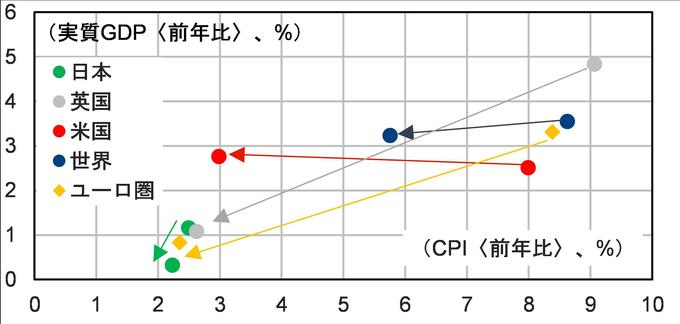

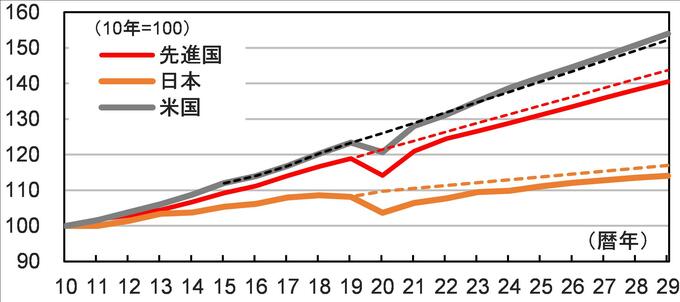

むろん、AIブームが突如として米経済の潜在成長率を押し上げた可能性は否定できない。しかし、22~24年にインフレ抑制と経済成長率の加速を実現した先進国は米国だけである。また、米国がコロナ前のトレンド成長率を上回っている一方で、他の先進国は低迷している。この状況に鑑みると、「マネーフロー・チャネル」を通じた波及効果が、他国の経済の犠牲を通じて米経済を強化していったと考えるのが自然ではないだろうか。

「マネーフロー・チャネル」が支配的な状態が続く場合のインプリケーションは2つ

足元の「米国1強」の経済状況が「マネーフロー・チャネル」を中心とした金融政策の波及効果で説明できるとすれば、今後に向けた重要なインプリケーションが2つ挙げられる。

1つ目は、米経済の成長加速はサステナブルではない可能性が高い点である。労働市場やインフレ率の過熱状況が収まる中で経済成長率が加速しているため、結果的に労働生産性が大きく改善している。そして、突如として労働生産性が改善したことに対してAIブームが合理的な説明として用いられている。しかし、当記事で考察した「マネーフロー・チャネル」がAI投資を加速させている影響が大きいとすれば、サステナブルな動きではない可能性がある。理由はなんであれブームに火が付けば自己実現的にサステナブルな成長にシフトする可能性は否定できないが、マネーフローの変化によって逆回転するリスクはあるだろう。

2つ目は、波及効果はグローバルには「ネット・ネガティブ」になっている可能性がある。この点は金融政策の波及効果の一般論としてラジャン氏も指摘している。特に、当レポートで考察した「マネーフロー・チャネル」が重要だとすれば、市場における「美人投票」が実体経済の強弱を決めているだけかもしれない。