「デジタル防災力」の重要性

以上のように、突発的な災害や予期せぬ事態に直面したとき、我々の生活を支えるものの1つは最新のデジタル技術といえる。これは、今後の災害対策や緊急時の行動指針を考えるうえで極めて重要な点である。

まず、情報収集の重要性が挙げられる。スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスは、刻々と変化する状況をリアルタイムで把握するための強力なツールとなる。交通機関の運行状況、天候の変化、避難所の開設情報など、生命線となる情報を素早く入手できることは、安全確保の第一歩である。

次に、代替手段の迅速な確保が挙げられる。オンライン予約システムやアプリケーションを活用することで、宿泊施設や代替交通手段を素早く手配することが可能となる。これは、物理的な移動や電話での問い合わせが困難な状況下では特に有効である。

さらに、業務継続の観点からも、デジタル技術の重要性が浮き彫りとなった。クラウドサービスやウェブ会議システムを利用することで、場所を問わず仕事を継続することができる。これは、単に個人の業務継続だけでなく、企業全体の事業継続計画(BCP)にも大きく貢献する。

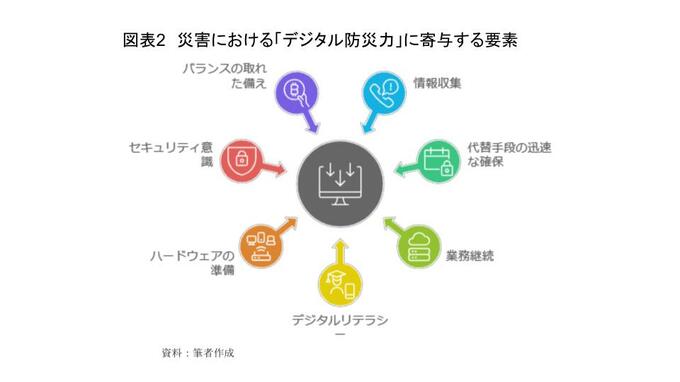

一方で、こうしたデジタル技術の恩恵を最大限に受けるためには、いくつかの課題も存在する(図表2)。まず、デジタルリテラシーの向上が不可欠である。年齢や経験に関わらず、誰もが基本的なスマートフォンの操作やアプリケーションの利用方法を習得しておく必要がある。また、緊急時に備えたバッテリー残量の確保や、モバイルWi-Fiルーターの準備など、ハード面での対策も重要である。さらに、個人情報保護の観点から、セキュリティ意識の向上も欠かせない。緊急時であっても、安全なネットワークの利用や、不審なサイトでの個人情報入力を避けるなど、基本的な注意は必要である。一方で、デジタル技術に過度に依存することのリスクも認識しておく必要がある。システムダウンや通信障害の可能性を考慮し、紙の地図や現金、緊急連絡先リストなど、アナログな備えも怠らないことも大切である。

こうした課題を克服しつつ、デジタル技術を効果的に活用することで、我々は予期せぬ災害や緊急事態に対してより強靭になることができる。特に近年、地球温暖化の影響で予測が困難になっている大型台風や、南海トラフ地震のような予測が極めて難しい大規模地震に対しても、デジタル技術は重要な役割を果たす。たとえば、台風の進路が急変した場合でも、リアルタイムの気象情報や避難指示をスマートフォンで即座に確認できる。また、大規模地震発生時には、迅速な安否確認や支援物資の効率的な配布がデジタル技術で可能となる。

これこそが「デジタル防災力」の本質であり、今後の防災・減災対策の要となるものである。企業や行政は、こうした「デジタル防災力」の向上に向けた取組みを積極的に推進すべきである。たとえば、従業員や市民向けのデジタルリテラシー講座の開催、緊急時対応アプリケーションの開発と普及、安定したネットワークインフラの整備などが考えられる。

特に、国レベルでの取組みが重要となる。デジタル庁は、マイナンバー制度の普及にとどまらず、災害時のデジタル技術活用の促進にも重点を置くべきである。たとえば、全国統一の災害情報プラットフォームの構築や、高齢者でも使いやすい防災アプリの開発支援、さらには地方自治体の「デジタル防災力」強化のための支援制度の創設などが考えられる。

個人レベルでも、日頃からスマートフォンやタブレットの操作に慣れ親しみ、必要なアプリケーションをインストールしておくなど、デジタル防災の意識を高めておくことが重要である。今回の新幹線運休の経験は、デジタル技術が我々の生活に深く浸透し、緊急時の強力な味方となることを如実に示した。同時に、技術の恩恵を最大限に受けるための準備と心構えの重要性も明らかになった。

今後、さらなる技術革新が進むなかで、我々一人ひとりが「デジタル防災力」を高め、安全で柔軟な社会の構築に貢献していくことが求められている。これは単なる個人の備えにとどまらず、社会全体の危機管理能力を向上させる重要な取組みなのである。予測困難な災害が増加するなか、デジタル技術を活用した防災・減災対策は、国家レベルの重要課題として位置付けられるべきであり、官民一体となった取組みが不可欠である。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 主席研究員 柏村祐)