日銀が利上げを決めたことで、日本は本格的に「金利のある世界」に戻ろうとしています。本来なら景気の過熱を抑えるための利上げはなぜこのタイミングで行われたのか。直近の円高相場や住宅ローンの金利の行方も含めて、専門家に聞きました。

日銀が恐れた「利上げできなくなるリスク」とは?

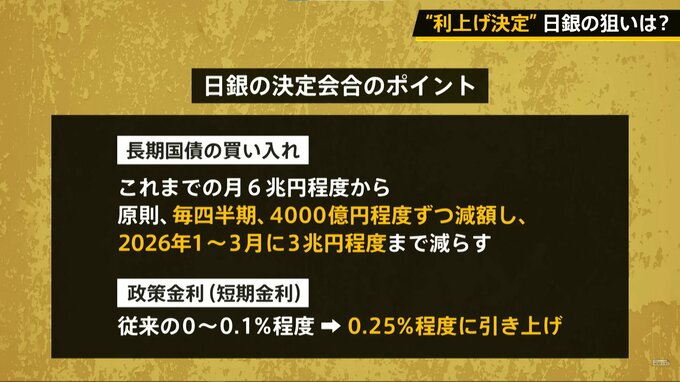

日本銀行は7月31日まで開いた金融政策決定会合で、政策金利を0〜0.1%から0.25%程度に引き上げる利上げを決めました。「マイナス金利政策」を解除して17年ぶりに利上げした3月の会合からさらに一歩、金融引き締めを進めた形です。

「“勝負”を懸けるしかなかった」追加利上げに踏み切った日銀の立場について、大和証券チーフエコノミストの末廣徹さんはそう表現します。

日銀の植田和男総裁は31日の記者会見で利上げを判断した理由について、個人消費が「底堅い」こと、経済・物価が「オントラック」、つまり見通し通り推移していることなどを挙げました。

しかし、このように日本経済の一定の強さを強調するのは「建前」ではないか、と末廣さんは指摘します。というのも経済見通しが変わらず、景気に過熱感が見られない“オントラック”なら中央銀行は現状の金融政策を維持するのが定石だからです。

末廣さんの見立ては「今、利上げしておかないと後々できなくなるリスク」を重視して、このタイミングの引き締めが日本経済にとって良いと日銀が判断した、というものです。

具体的には3つの要素が重なりタイミングが形作られたといいます。

①この先、消費が現在よりも落ち込めばさらに利上げしにくくなること。

②ドル円相場で円高が進むと、円安による物価高を是正するための利上げ、という理由付けができなくなること。

③さらに政府・与党から利上げを求める声が相次いでいたことの3点です。

では「利上げできなくなるリスク」とは何を指すのでしょうか?