子どもから大人、そして動物にも共通して起こる「しゃっくり」。身近な現象ですが、脳腫瘍や食道がんなど重い病気のサインとなっている可能性があります。人類の進化過程にも関わるしゃっくりの起源とメカニズムを取材しました。

「横隔膜のけいれん」という認識は間違い

生まれたばかりの赤ちゃんにイヌ、そして、アザラシまで…。哺乳類に共通して起こる「しゃっくり」。

なかなか止まらなくて悩まされるという人もいるのではないでしょうか。

嘉藤奈緒子アナウンサー

「しゃっくり止める時はどうしていますか?」

50代男性

「普通に水を飲みますね。勢いよく」

10代男性

「おまじない。先生に教えてもらったやつで、『ナスビの色は?』って聞いてもらって『むらさき』って言ったら止まりました」

20代女性

「高校の時に鼻の下に指をこうやって置いて止めている子がいました」

40代女性

「お米を飲み込んでいる人もいた。おばあちゃんです」

さまざまな止め方がありますが、一体何が効果的なのでしょうか。

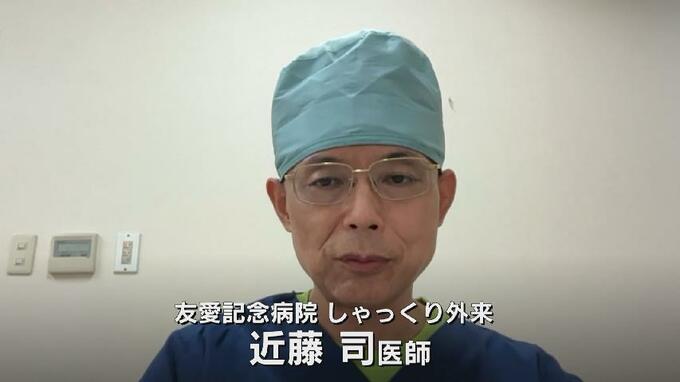

茨城県内の病院でしゃっくり外来を行う近藤司医師によりますと、まずはしゃっくりが起こるメカニズムを知ることがポイントだといいます。

友愛記念病院 しゃっくり外来 近藤 司医師

「ちまたでよく、しゃっくりが『横隔膜のけいれんだ』と、その話を聞くたびに内心でため息をついています。横隔膜のけいれんだけですと、イヌがハアハア息をするような呼吸になるだけ」