富山市の小中学校再編計画をめぐる住民説明会が終了してから1年。計画の現状について宮口教育長がインタビューに応じました。地域唯一の学校が再編対象の細入、山田地域については学校の存続を検討していることを明らかにしました。

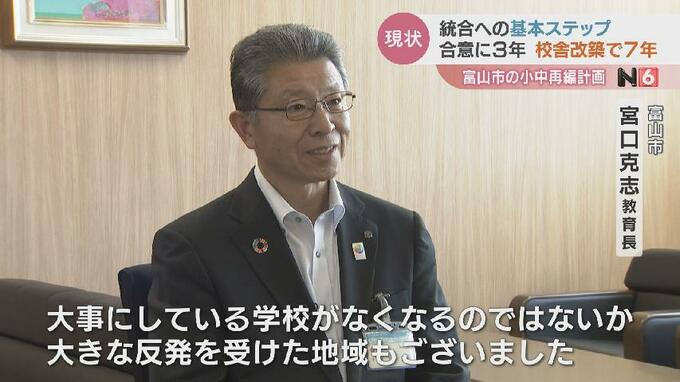

富山市 宮口克志教育長:「大事にしている学校がなくなるんではないかということで大きな反発受けた地域もございました。その後ですね、事務局側と地域、保護者の皆さんとの共通理解が得られてきているのではないか」

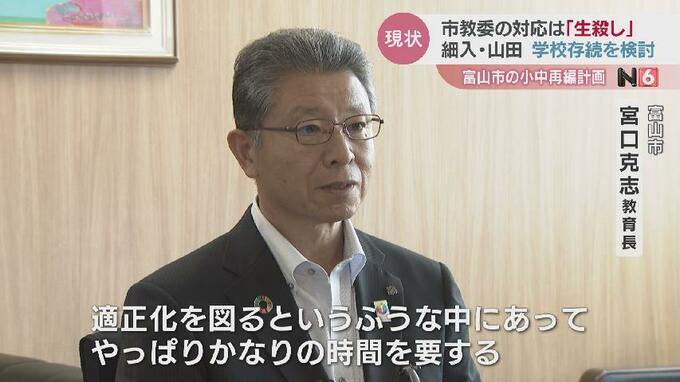

富山市の宮口克志教育長、小中学校の再編計画の現状についてチューリップテレビのインタビューに応じました。

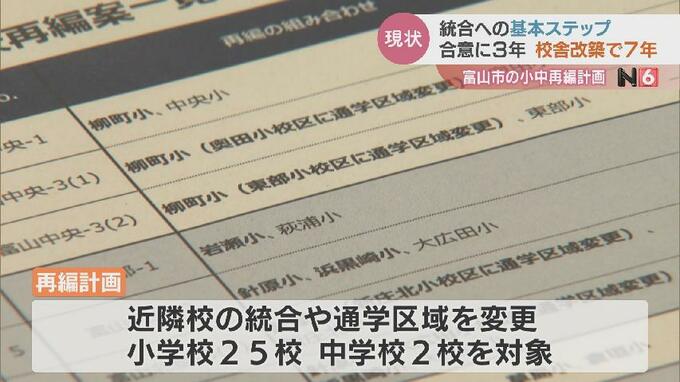

富山市は去年2月、小中学校の適正規模化を図る再編計画を策定。計画は近隣校の統合や通学区域を変更するもので小学校25校、中学校2校を再編対象としました。

しかし、地域別の住民説明会では保護者や住民から強い反対の声が相次ぎました。

北部地域の住民説明会:

「統合ありきで話してるじゃないか」

「学校がない地域、例えば校下に転入の人が来るわけがない」

「富山市の教育委員会、不信感でいっぱいです」

13地域すべての住民説明会が終了してから今月で1年。小規模校の中で最も児童が少ない樫尾小と八尾小の統合が来年4月に決まったほか、水橋地域では7つの小中学校が統合する義務教育学校の校名が「水橋学園」に決定しました。

今後の再編計画はどのように進められるのでしょうか。

宮口教育長:「富山市立小中学校再編計画の基本ステップというものを策定して、学校再編の具体の進め方を明確にしました」

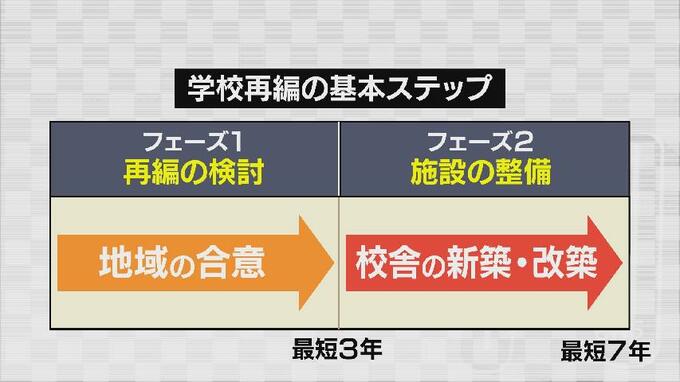

この基本ステップには2つのフェーズがあり、1つ目が「再編の検討」です。これは、再編について地域の合意を得るのに必要な期間を最低3年と想定。その後、2つ目のフェーズ「施設の整備」に移り、校舎の新築や改築が必要な場合は最短で7年を要するとしています。

宮口教育長:「樫尾小、八尾小につきましては八尾小の校舎を活用するということですので、1年でというスピード感で行われたわけですけど、例えば新築ということになるとやはり、7年以上はかかるのではないかと」

再編計画をめぐっては、地域唯一の学校が再編対象になった細入、山田地域から学校の存続を求める要望書が提出されました。

要望書では、小中学校の義務教育を一貫して行う義務教育学校化や校区外の児童を受け入れる小規模特認校化を求めています。

こうした要望に対し、市側は明確な態度を示してきませんでした。

細入自治会連合会地域づくり対策専門部会

赤座久樹 部会長:「(この1年)学校なくなるんだよねって言われることがすごく多くて」

細入自治会連合会で地域づくりに取り組む赤座久樹さんです。

住民説明会では、人口減少を理由に再編の必要性を訴える市に保護者の立場から意見しました。

赤座さん:

「減少が見込まれるのを指くわえて見ながら、学校をグラフの予測通りに潰していくんじゃなくて、人口がもっと上がるように知恵を絞るのが、住民と行政両方の責任ではないでしょうか」

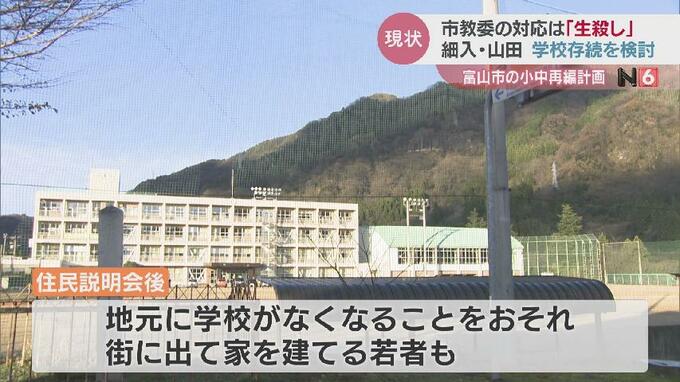

住民説明会後の1年間で地元に学校がなくなることを恐れ、街に出て家を建てる若者が出始めたと言います。

赤座さん:「教育委員会さんもうちょっとはっきりしてほしいんですよね。すごい生殺しみたいな感じも正直受けていて。例えば今後10年は(学校を)残しますとかね。どうせ学校なくなるんでしょって思い込んで引っ越す人も増えているので」

細入、山田地域の学校について宮口教育長は、適正規模化を前提としたうえで存続の道筋を次のように説明しました。

宮口教育長:「適正化を図るというふうな中にあって、やっぱりかなりの時間を要する。その間、義務教育学校だとか小規模特認校であるとか、そういったことを選択肢に入れながら、考えていく必要があると思っています」

富山市は今年度、学校を類型別に設置する指針を作成し、義務教育学校や小規模特認校の具体的な配置を検討します。

富山市 宮口教育長:「これからの子どもたちにはもっともっと違う力をしっかりとつけてあげなければならないという大きな転換期にあると感じていますので、柔軟に、教育施策を前進させていきたいと思っていますし、それがわれわれに課せられた大きな使命であると思っています」