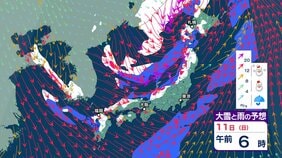

同時に“日本海側でも”連動するような形で動く

記者:「地殻変動が起きるメカニズムは?」

竹内章名誉教授:「それはほとんど火山と一緒です。火山の場合は地下の高温のマントルの深い下から水が上がってくるんですね。そうすると岩石の融解の温度を下げてしまうんです。溶けやすくしてしまう。それでわずかな水でも融解の温度が下がってマグマが解ける。そういうマグマが出来るような状態のところでは火山ができますけど、能登とか日本列島の場所によっては火山ができない場所があって。しかし水はあがってくるということでその水というのは今度岩石を溶かすというよりは破壊しやすくする。岩石の強さ、強度というのを下げるというこうかがあるわけです。それで地下で岩石を壊すことになる」

「さらに言えば水がどこからくるかというと、実は太平洋の方から日本列島の下に沈み込んでいる海のプレートですね。日本列島では東日本には太平洋プレートが沈み込んでいますし、西日本ではフィリピン海プレートが沈み込んでいる。中部地方は両方のプレートが沈み込んでいる。沈み込んでいくとプレートを作っている岩石、鉱物の中に含まれている水分というのが、深いところにいくと圧力で絞り出されたり、あるいは鉱物が変化して水をはきだすということで常に水がはきだされたりしているんです。場所によってはそれが火山を作ったりあるいは温泉を作ったりそれは日本各地どこにでもある状態」

記者:「群発地震はこれからも続きますか?」

竹内章名誉教授:「日本列島全体がそういう形でプレートの動き、運動の影響を受けているんですけどその運動の中で最も大きいのはぎゅうぎゅう押されるという状態。その押す力というのは、ぴたっと止まるというようなものではなくて永遠と続くようなもの。ですからその中で東日本大震災は1000年に1度の現象だった。同じように南海トラフの方でもあるわけですけど、そういう風にときどき海の方では、巨大地震が起きるわけですし、同時に“日本海側でも”それに連動するような形で動くというこれは永遠と続いているわけです」