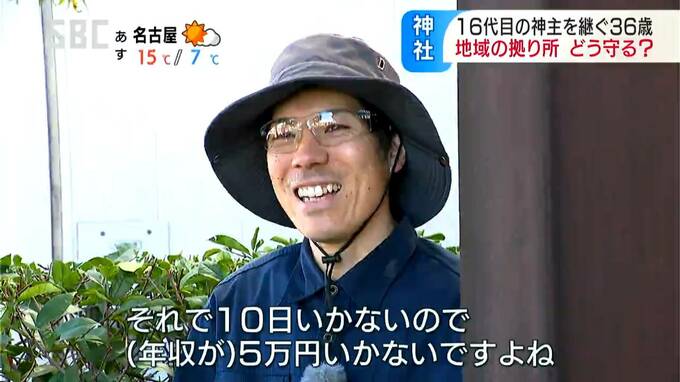

10年ほど前から植木職人としても働く小林さん。

その前は料理人や洋服の販売員、ペットグッズの店での事務仕事も経験しました。

小林さん:「初めてパソコン業務やったらこれだめだなって。ストレスがけっこうたまっちゃって。外で仕事をしていたりすると意外とストレスがたまらないというか、そういうのが合っているかもしれないですね」

神職として働く機会は、主に神社の春と秋、元旦の祭り。

担当する13社すべて合わせても年間で10日ほどしかありません。

加えて、家などを建てる際に行われる地鎮祭が年に1度あるかどうかだといいます。

小林さん:「神社の方の仕事って本当になくてですね、で、お賽銭もそれほど入らないとなると、全然食べていかれないんですよ。(1回の祈祷で)だいたい5千円とか3千円なんですよ。それで10日いかないので5万円いかないですよね。3万ぐらいがいいとこですかね。私のおじいさんも岩村田高校の先生をやっていて、公務員の人なので休みの融通きかないじゃないですか。それでもできていたくらいなので、50年前くらいからそんな感じなんじゃないですかね。神主が副業みたいなのは」

神職に就くためには免許が必要で、専門の養成所や大学で2年から4年かけて学ぶ必要があります。

全国には8万余りの神社がありますが、神社庁が全国の神主を対象に行った実態調査では、年間の収入が300万円未満の神社は全体のおよそ6割に上りました。

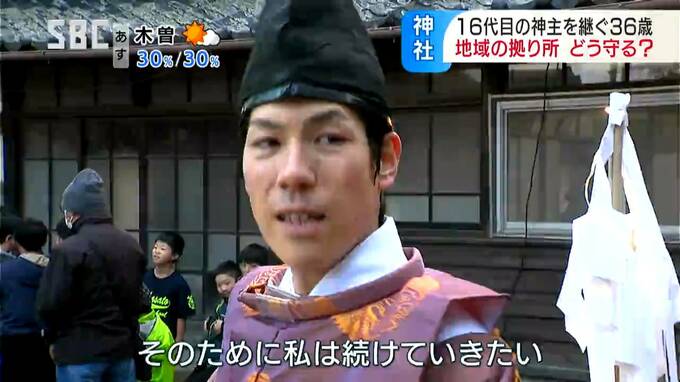

後継者がおらず放置される神社も増える中、小林さんがこの仕事を続けていく理由は。

小林さん:「今けっこう言われてますよね、盛んに。伝統文化の担い手がいないとか。そういう局面って、今までの長い歴史の中でもあったと思うんですよ。そこをなんとか乗り越えてつながってきているというそのすごさというか、こういうお祭りがあるからこそ、地域の方々が顔をあわせてより強固なコミュニティを作る機会になっていると思うんですよね。そのために私は続けていきたい」