かつては “後押し機関車” が活躍 全国有数の難所「セノハチ」

青山高治 キャスター:

「今回、空転が起こった場所は、八本松駅と瀬野駅の間で、この区間は通称『セノハチ』といわれる区間で、急勾配になっています。全国有数の難所であるともいわれています。どれぐらい急な勾配かというと、1000メートル進むと22.6m高さが上がります。ビルおよそ7階分の高さまで上がる」

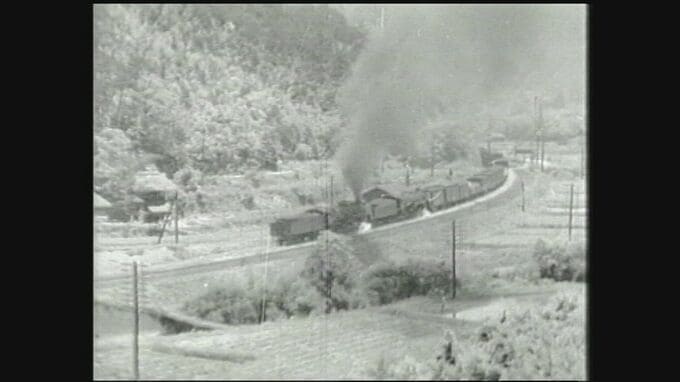

このセノハチはトンネルやカーブが多い上に西日本でも有数の勾配がきつい区間ですが、かつては「後押し機関車」が連結されて、上り坂を上がっていく様子が見られました。

RCCに残る1960年代に撮影された映像には当時、最強といわれたD52型蒸気機関車が瀬野駅で連結され、勾配を上ってゆく様子が記録されています。この後押し機関車は八本松駅に着くと切り離されて再び瀬野駅に戻って次の列車を待っていました。

また、2000年12月のニュース映像では、セノハチで落ち葉により立ち往生した普通列車を、貨物用の機関車が後押しする形で現場から動かそうとする様子が残っていました。

青山高治 キャスター:

「2014年には、雨と落ち葉で車輪が空回りして、列車が立ち往生する事案が相次ぎました。今回も雨や落ち葉に加えて、風が強かったことも、なかなか復旧作業がうまくいかなった原因だといいます。およそ2万5000人に影響が出ました」

コメンテーター 木下ゆーき さん:

「まさに帰宅の時間帯に足止めをくらった方も多かったと思います。ただ本当に驚いたのが1000メートル進むとビル7階分も上がる区間があるのを全然知らなかった。今回、巻き込まれた方々は本当に大変だったと思うけど、こういうスポットがあるのを知ることができたので、この場所に興味を持ちました」

中根夕希 キャスター:

「難所とわかっているからこそ、ここでの対策はどうなっていたんだろう?」

青山高治 キャスター:

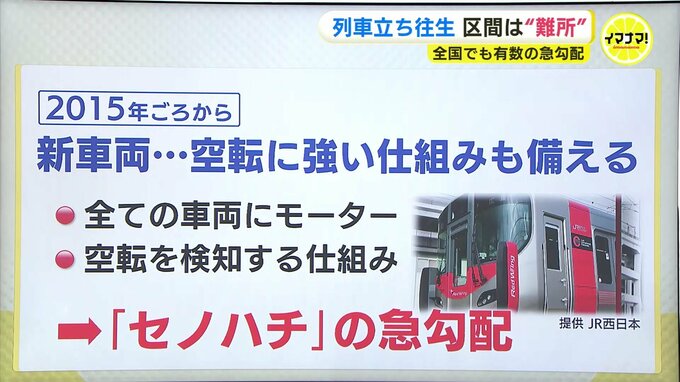

「JRでは、2015年から空転しないような仕組みが施された新型の車両が出てきました。『レッドウィング』(227系電車)という車両ですが、具体的には、すべての車両にモーターが取り付けられていて、斜面でも車体を押し込みやすくなった。

また、空転を検知する仕組みも取り付けられたということで、この新車両になってから終日、運転を見合わせるような大幅に電車が止まることはなかった。ただ今回、ここまで長い時間、列車が止まってしまったのは、空転が起こった場所が悪かった…。「セノハチ」という急勾配の場所だったのが悪かったということです」

中根夕希 キャスター:

「対策は取っていたが、それ以上の状況だった…」

青山高治 キャスター:

「あまりにも空転が起きた場所が悪かった…ということなんですが、JR西日本・中国統括本部では、新たな対策を検討しているところだということです」