来店した人

「今だったら吃音がと自分の口から言えるんですけど、そのときは言えなかったので早退したり、逃げていました」

ななさん

「わかります。自分も人前で発表するときとかに、その日は朝から保健室に行ったりとか、学校休んだりとかけっこうしていたのでわかります」

来店した人

「『出席番号の日』とかですよね。なんで出席番号の日に当てるんですかね。将来は飲食店の仕事をしたいですか?」

ななさん

「そうですね、アルバイトで接客業をしてみたいんですけど、やっぱり、お客さん全員が全員、吃音のことを知っているとは…、知っているわけではないと思うので、そうなったときにちょっと…お客さんから自分の、あの…、話し方について変なふうに思われたらいやだなと思って、あんまり接客業には挑戦しきれてないです」

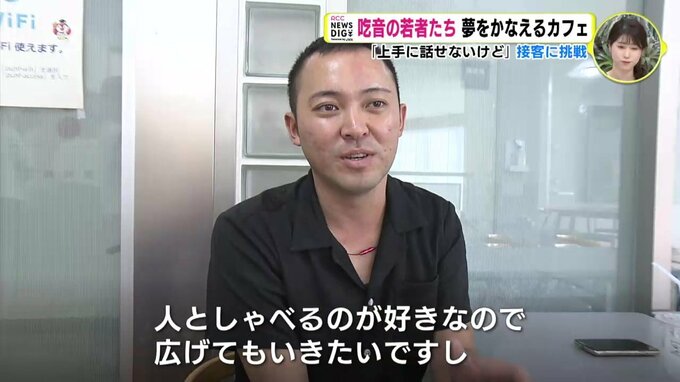

来店した人

「もっとオープンじゃないですけど、自分はずっと隠して、人ともしゃべらなかったんですけど、人としゃべるのが好きなので、もっと自分から広げてもいきたいですし、もっと積極的になりたいなと思いました」

大学生 ななさん

「今まで自分の知り合いで吃音の人がいなかったので、ここで吃音の人と関われて、そんなに…悩む必要はないんだなとか思って…、前向きな気持ちになることができました」

流れる時間はゆっくりですが、訪れた人もスタッフも前向きになれるカフェ…。来店する時には、こんな「お願い」もあります。

「ことばを上手に話せませんが、ほかの人と同じように接してもらえるとうれしいです」

◇ ◇ ◇

小林康秀 キャスター

吃音の人は国内におよそ120万人いるともいわれているんですが、理解が進まないことから学校や就職活動、職場で苦労する経験を話す人も多かったということです。

青山高治 キャスター

アナウンサーの仕事って当然、話す仕事なんですが、それと同じくらい人の話を聞くっていうのも大切な仕事で、吃音について、みなさんの話が聞けて本当によかったと思います。時間はかかっても一生懸命話す姿には、伝えたい思いがあって、しゃべりたい気持ちがあって、みなさんの接客されているときの「お待たせしました」「ごゆっくりお過ごしください」には、とても心がこもっているようにぼくには聞こえました。

コメンテーター 吉宗五十鈴 さん(カフェ「雪月風花 福智院」店主)

小中高と同級生で仲良しだった子に耳の不自由な子がいて、小っちゃいころから同じクラスだったりしたので、ゆっくりしゃべろうとか口をはっきり開けようとか、それでも伝わらなかったら書いて伝えるとか、そういうことが自然にできていたことがあって。知らないと、避けようとか見て見ぬふりをしがちだと思うんですけど、知っていると、どうすればいいかなと寄り添えることもあると思うので、こういう機会が増えると、そういう機会になってくるんじゃないかと思いました。

青山高治 キャスター

そうですね。知ることができて、よかったなと思いました。

中根夕希 キャスター

ゆっくりとした時間は流れているけれども、すごく優しい空気がこのカフェにはあるなと感じました。

小林康秀 キャスター

吃音の人が求める接し方も人それぞれなんだそうで、「話を最後まで聞いてほしい」という人もいれば、「詰まってしまったら、推測して代わりに言ってほしい」という人もいらっしゃるようなんです。吃音の人たちの悩みを解消するためには、「こんなとき、どうすればいい?」という理解が広がることをこういう機会を通して進んでいけばいいなと思います。