マツダ 丸本明 社長

「われわれマツダは、まだEVに対して内燃ほど技術の蓄積があるわけではなくて。いろんな業種の方がたと協業をしながら技術を学び、技術を手の内化していくところも一生懸命やっています」

内燃機関から電動化に移行することで業態の方向転換を強いられるサプライヤーもあり、国内の自動車産業全体では550万人の雇用に影響があるといわれています。

ホンダ 三部敏宏 社長

「業態を変えていかなきゃいけないサプライヤーも当然、出てくるという認識でいます。自動車会社の役目としては、ある程度、時系列でどういう変化をしていくのか明確にしながら、サプライヤーとともに新しいモビリティ時代に移っていこうと。今、それは個社によって違うので、一律ではなかなか難しいところですけど。1つひとつサプライヤーとワンバイワンで話をしながら今、進めている状況」

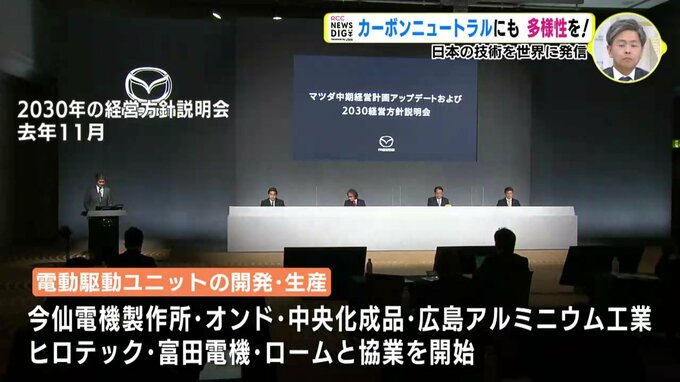

マツダも、去年11月に電動駆動ユニットの開発・生産に向けた協業をスタートさせました。

マツダ 丸本明 社長

「広島で生まれて、広島に育てていただいた企業としては、大きな責任の1つに考えていますので、お取り引き先のみなさんとともに成長していきたい」

2050年、カーボンニュートラルの実現に向けて各国で自動車の環境規制が先行する中、日本における技術の多様性こそが強みだと訴えます。

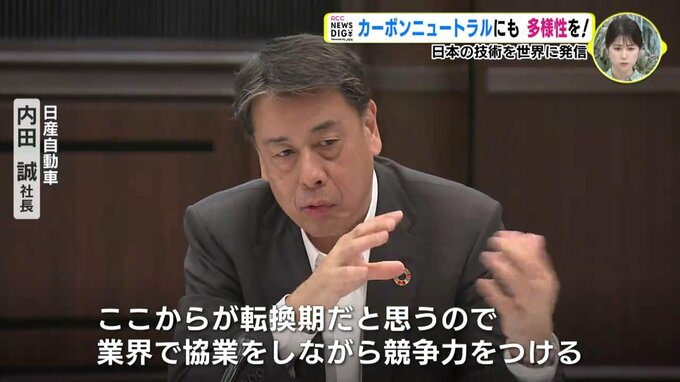

日産自動車 内田誠 社長

「やはりマスメリットにつながっていかないと競争力につながらない。ここからが転換期だと思っていますので。こういった中、業界で協業をしながら競争力をつける。そして、ひいては、それが日本のカーボンニュートラルにつながるっていうことを、自工会が引っ張ってやっていくことだと思っています」