アメリカは? ヨーロッパは? 各国の事情について

アメリカでは、2030年までに新車販売の5割を、電気自動車やプラグインハイブリッド車などにするとしています。

マツダ 毛籠勝弘 専務

「日本と違ってヨーロッパとアメリカでは本当に重要な社会インフラなんです。車がないと生活ができないっていう社会ですから。やはりしっかりとした性能が出せて、それは環境性能も走行性能もそうですし」

「ヨーロッパであれば、街乗りの人が非常に多いんです。小型でコンパクトで、駐車も可能で、そういった車が好まれます。アメリカでは、アウトドアに行ったりとか、長い距離を走ったりとか、そういうものに適した車を選択されるというふうに思います」

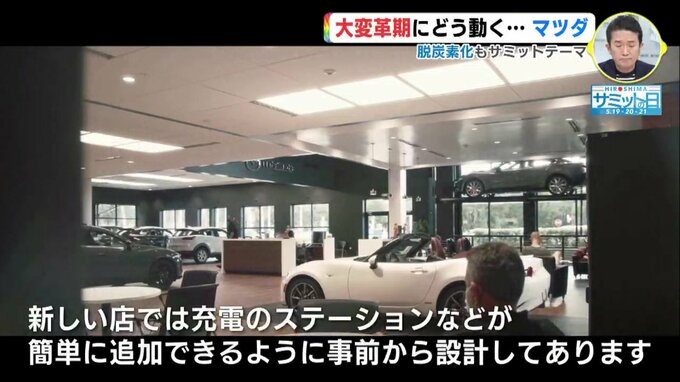

アメリカとヨーロッパの自動車市場に精通している毛籠氏は、アメリカの販売店舗の電動化を見すえた取り組みを肌で感じています。

マツダ 毛籠勝弘 専務

「新しいお店では、充電のステーションなどが簡単に追加できるように事前から設計してあるんです。従って電動化がだんだん増えていけば、そういう州では、販売店にもすぐに充電インフラに参加をしていくということで。全体的な電動化の進展をサポートできる。お客さまに安心して商品をおすすめできるような環境にしていく。重要な1つのインターフェースだというふうに思っています」

ヨーロッパでは自慢のロータリーエンジンを発電機に活用したプラグインハイブリッド車を発表し、時代の変化への対応を急いでいます。

マツダ 毛籠勝弘 専務

「プラグインハイブリッドのような、ふだんは街乗り通勤などではCO2はあまり排出しないソリューション。それから週末、あるいはバケーションなどで遠くへ車で行かれるケースが多いんですけども、そういったときは電欠の心配をしなくて良いプラグインハイブリッド。こういったものが、現実的なソリューションとして受け入れられるニーズに合うのかなというふうに思ったりします」

こうした中、3月、EUが突然、打ち出した方針転換…。ハイブリッド車を含むエンジン車について新車販売の禁止を目指していたEUが、二酸化炭素と水素を合成して作る「合成燃料」の使用を条件にエンジン車の販売継続を容認する姿勢に転じたのです。賛否が分かれる修正を、毛籠氏は冷静に受け止めています。

マツダ 毛籠勝弘 専務

「やはり内燃機関の可能性を認めている国が出てきているということは、われわれ想定はしていますけれども。あのようにオフィシャルに出るのは、ポジティブにとらえたいなと思います。その理由はやはり技術開発を進めていくと、内燃機関でカーボンニュートラル燃料で社会インフラを支えていくっていうことが、実際、可能だというふうに思うからです」