20日、中学1・2年生が出場する広島市の新人大会の会場に武本さんの姿がありました。。武本さんが公式戦の審判を務めるのは春の大会以来およそ4ヵ月ぶりです。

各校のグラウンドで行われることが多い中学野球は、審判にとっては特有の難しさもあるようです。

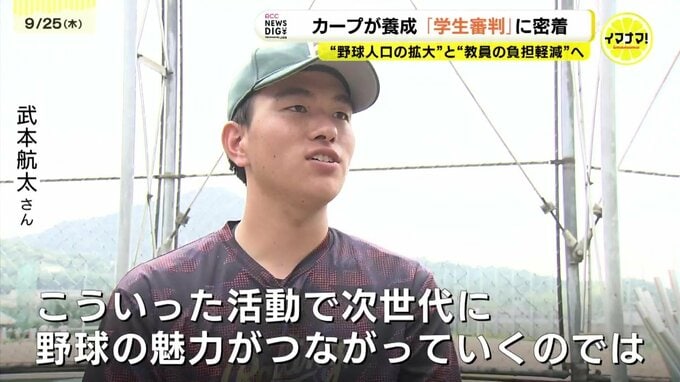

武本航太さん

「(会場が)スタジアムではなく学校のグラウンドなので、会場特有のルールがある。例えばフェンスを抜けた打球をどう判定するか。トラブルボールになる打球をどう処理するか」

大学生の審判員派遣には教員からも歓迎の声が上がります。

中体連・東賢一教諭「球審の教員は野球部の監督なのに、自分のチームの練習を他の人に任せて大会運営に携わっている。審判を大学生がやってくれると自分のチームをきっちり見れる」

いよいよ大会が始まりました。それぞれの試合で1塁から3塁審までローテーションしながら務めます。

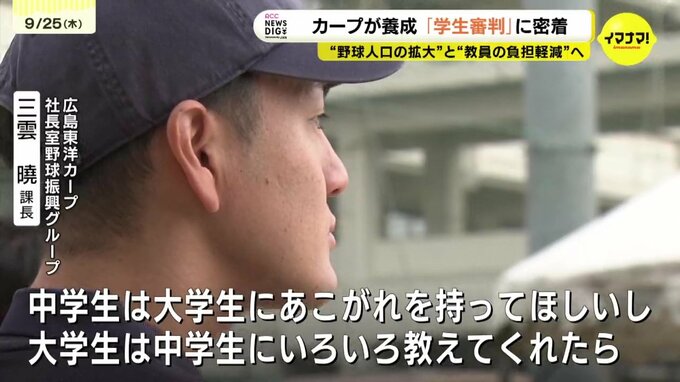

カープ・三雲曉さん

「プレーする子どもたちが楽しく心地よく試合ができるように、審判を頑張ってほしい」

大会の主役はあくまでも中学生。スムーズに試合を進行するため、審判も互いに協力します。そつのないジャッジをこなすと、安心したのか笑顔がこぼれます。

カープ・三雲曉さん

「野球が好きで野球に関わりたいと思ってくれているそれがすごく嬉しくて、講習会であったときよりもっと上手くなっていて。すごい吸収力だなといつも見ています」

しかし、真剣勝負が続くなか武本さんは審判のむずかしさに直面します。レフトに上がったフライ。2塁審の武本さんは落球に気が付かずタッチプレイと誤解。一度はランナーをセーフとした後、改めてアウトを宣告します。

試合に影響はありませんでしたが、武本さんは責任の重さを感じていました。

武本航太さん

「3塁審のカバーに行かないと、とダッシュで3塁に行ったときに外野手が見えていなくて…一瞬見えたときに落球したと思っているんですけど、その後頭が上手く回っていなくて。ミスったなと。それが完全なミスでした」

東賢一教諭

「そこで自分がミスをしたと気づけることが素晴らしいし(同じ年齢の頃の)俺だったら分かっていなかったかも。自分のミスすら気づいていなかったかも。俺もあったんよ、去年か一昨年くらいに…」

優しい言葉は機嫌取りではありません。ミスを責めず、ミスから何を学んでもらうか。

東賢一教諭

「僕らも完璧じゃないんで、一緒に成長できたらなという視点で」

教育の場でもある部活動。武本さんたち大学生審判は中学生たちの手本にもなってほしいとカープの三雲さんも考えています。

カープ・三雲曉さん

「中学生は大学生にあこがれを持ってほしいし、大学生は中学生に色々教えてほしい。そうすれば“野球の循環”というか、サイクルができて野球に取り組みやすい環境が作られていくと思う」

教員の負担減という課題をきっかけに、野球に関わるそれぞれの関係者が支えるチームプレー。

武本航太さん

「野球人口はプレーする人だけでなく、関わる人口も増えていかなければ成り立たない。こういう活動で次世代に野球の魅力がつながっていくのでは」

部活動をめぐる、教育現場の全員野球はこれからも続いていきます。