「無力さを感じていたのではないか」。被爆2か月後のフィルムにうつる一人の男性医師を見て、森田健司さん(73)はつぶやきました。手に大やけどを負った患者に消毒をする医師は、広島赤十字病院の皮膚科医だった父の愛之(よしゆき)さんです。5年ほど前、赤十字病院をテーマにした企画展で、父の写真を見つけ、息子だと名乗り出ました。父と同じ皮膚科医の健司さんは、大やけどの治療に消毒しか出来ていないことに、当時の医療現場の過酷さを痛感します。そしてこのとき、愛之さんは原爆によって家族4人を奪われた直後でした。

「何とか連絡をつけたい」弟が残した手紙

「言っても分からない」。愛之さんは、あの日の記憶について、家族にも多くは語っていませんでした。それでも、ふとしたときに、話をしていたといいます。

1945年8月6日午前8時15分。当時33歳だった愛之さんは爆心地から1.7キロほど離れた自宅で被爆しました。幸いにも軽いけがで済みましたが、実家は爆心地からわずか500メートルにありました。当時、実家には母のエミさん、弟でピアニストだった親之(ちかゆき)さん、妹の重子さんがいたといいます。

愛之さんの息子・森田健司さん

「大八車を引いて、街中を探し回ったって話していましたね」

しかし、実家のピアノがあった付近に親之さんのあごの骨が見つかっただけでした。

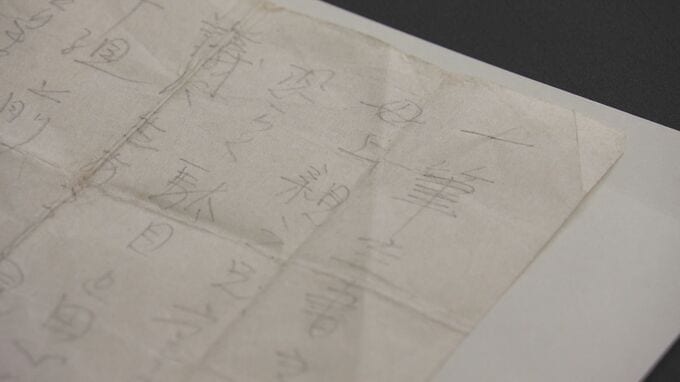

愛之さんはもう一人の弟・知之さんも原爆に奪われました。知之さんは、避難した己斐町(現・広島市西区)から愛之さんに、消息を知らせ、連絡を取ろうとした手紙がいまも残っています。「日赤皮フ科医員 森田愛之兄上様」と宛てられた手紙の日付は8月11日。

知之さんの手紙

「一筆走書きします。母上、親之兄、重子姉の消息は全く不明。おそらく駄目と思ひます。(中略)足が未だ充分でないので、一歩も外出しません。何とか連絡をつけたいと思って居ります。もう二三日の辛棒と思ひます。では何れ又。一筆走り書きにて失礼しました。八月十一日 森田知之」

しかしその後、知之さんは亡くなりました。愛之さんは、知之さんのことについても、多くは語らなかったといいます。