標高およそ700メートル、北広島町 八幡高原の南にある樽床ダムです。ここには、かつて、集落がありました。

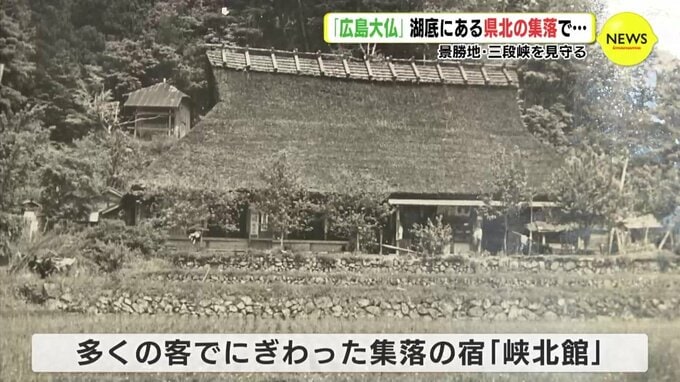

ダムが建設される前の集落の様子を撮影した映像です。豪雪地帯の樽床には、かやぶき屋根の家が立ち並びます。集落にはおよそ70世帯の住民が暮らしていました。

聖湖のほとりでは実際に住居だった家や使っていた農具を展示して、地区に古くから残ってきた生活様式を紹介しています。

「お久しぶりで…。もう何年ぶりかな、5年ぶりくらい」

広島市に住む 福田 季弘 さん(90)と 清水 重雄 さん(87)は、今は聖湖の底に沈んだ樽床地区の住人でした。

樽床は農林業が盛んで、住民の多くが米や野菜の農家でした。

福田 季弘 さん

「昔の百姓は楽じゃなかったですよ。機械でやるんじゃなしに牛の尻たたいて…。魚とか肉とかいうのはなかったですが、あとのものは自給自足で、終戦当時もそんなにお腹が空いているいうこともないし」

樽床での暮らしは「1つの家族のようだった」と振り返ります。

福田 季弘 さん

「鎌なんかでけがをしたときに足を切らずに草刈りゃええのにと笑いよった。直接、本人に向けて言うんだから。でも、言われた者もどうもない。いっしょにガハハと笑う、そういうところがあったですよ」

近くにある三段峡は景勝地として知られ、集落の宿「峡北館」は多くの宿泊客でにぎわいました。

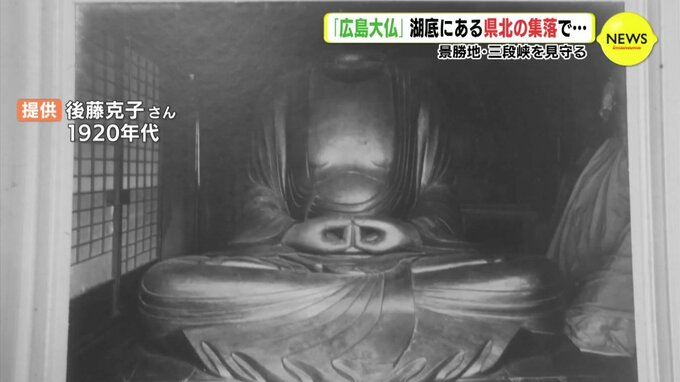

ここに1926年、「三段峡を守る仏にしよう」と一部の住民が資金を出し合って大仏を招いたのです。

当時は、「三段峡大仏」と呼ばれ、およそ20年の間、住民らを見守りました。

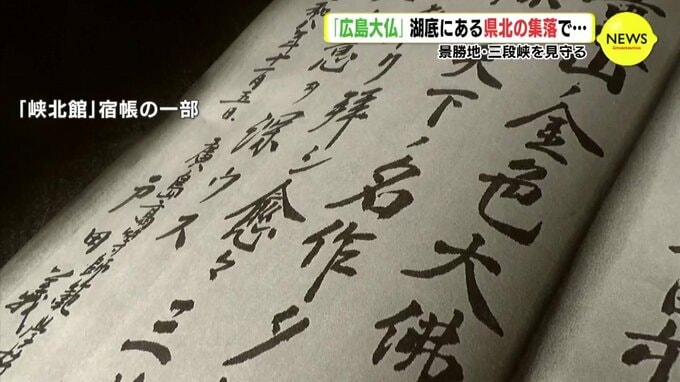

峡北館の宿帳には、大仏を「天下の名作」と書き残した宿泊者もいます。