わたしたちは国立映画アーカイブの保存庫地下2階に降りました。堅い扉の向こう「ならし室」と呼ばれる部屋に入ります。気温が15℃まで下がります。

国立映画アーカイブ 大澤浄 主任研究員

「ここは保管する部屋ではなく、中間の部屋です。いまでも保存されているフィルムはいろんな用途に使われています。上映に使うなどします。フィルムをいきなり30℃のところへ持って行くとどうなるかというと、温度差で結露してしまうのです」

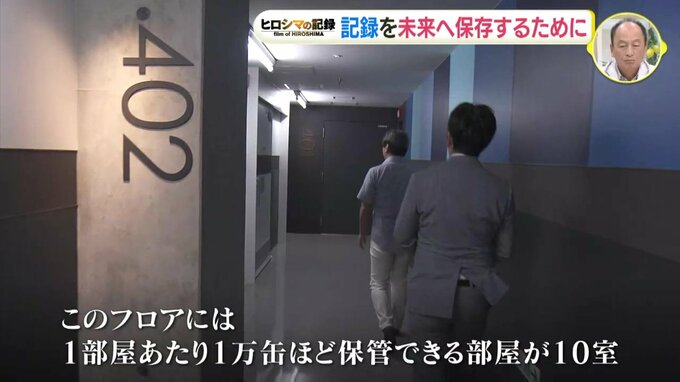

フィルムの大敵、水滴から守るために温度が中間の部屋が大切だということです。そして、わたしたちはさらに扉の向こうへ行きました。保存庫の通路です。かなりひんやりします。この場所は保存庫の中と同じ5℃に設定されています。1部屋あたり1万缶ほど保管できる部屋が10室。その一番奥の部屋に原爆記録フィルムは納められています。

国立映画アーカイブ 大澤浄 主任研究員

「この401の部屋は2℃と、一番低い温度です。フィルムの保存・保管については、(氷点下にできるだけ近い温度で)低ければ低いほどいいという研究結果がでています」

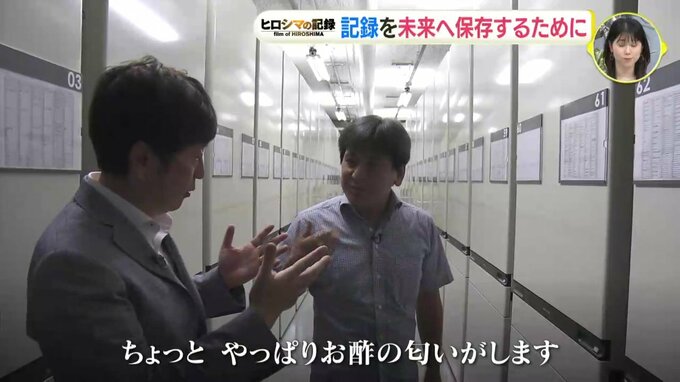

最も低い温度の部屋に入りますと、さらにかなり冷え込んできます。独特の酸っぱい感じのお酢のようなにおいがしてきます。これは当時のフィルムの材料の酢酸を主成分としていたプラスチックが長い時間が経過すると、酸っぱいにおい・ガスを出して劣化するのです。ビネガーシンドロームといいます。2℃に設定された部屋は、特に劣化が進んだフィルムばかりが集められています。

国立映画アーカイブ 大澤浄 主任研究員

「これですね。昭和20年原爆記録。これが1缶目。全部で15缶、2013年度に中国放送さんからわたしどもにご寄贈いただいたうちの1缶です」

大澤さんが取り出したフィルムが、当時の日本映画社が撮影し、1993年に見つかった未編集のフィルムです。占領下の厳しい規制のもとにおかれた時期に撮影されたこのフィルムは、これからも原爆の惨状をまとまった形で後世に伝える貴重な映像となります。

小林康秀 キャスター

「今後もこういう形でずっと保存が続くわけですか?」

国立映画アーカイブ 大澤浄 主任研究員

「そうです。実際、100年以上前に作られたフィルムをわれわれは所蔵していますし、今でも複製して使えるものなのです。いい環境で保存すれば100年以上フィルムがもつ、保存されるということは実証されていることですので、われわれは今後も長く、こういうフィルムをですね、大切に保存していきたいと思います」

このフィルムに記録されていた映像を被爆者が見た実相に近づけるために、映像をカラー化していくプロジェクトを来年の被爆80年に向けて始めました。その様子を8月6日に特別番組「ヒロシマの記録 ― ”地上の地獄” は映像に遺された ― 」でお伝えします。