通常、広島県内の生産者から排出されるカキ殻は廃棄されず、100%再利用されています。しかし、去年、飼育される鳥の数が激減し、エサとして消費されていた、カキ殻がだぶついたのです。

広島かき生産対策協議会は、出荷量を減らしてでも、排出される殻の量を抑えるという苦肉の策をとったのでした。

それでも県内6か所の堆積場が満杯に近いということで、シーズン最盛期を前に、県は先週、協議会に対し、広島市の海に面した県有地をカキ殻の一時保管場所として貸し付けることを決めました。

カキの生産量全国一の広島で、排出されるカキ殻の6割を加工している「丸栄」です。

丸栄 立木仁 常務

「こちらでうちの原料・カキ殻を堆積しています」

― これだと、まだまだ積めそうなんですけど?

「上に積むことは可能なのかもしれないんですけど、小潮の満潮時に全部のカキ殻が浸かるように管理をしなさいという指導がありますので」

カキ殻の堆積を海水に浸かる高さまでに制限することで、殻についた有機物が水中で微生物に分解され、腐敗を防ぎます。

広島県内に3か所ある丸栄の堆積場は、すでに8割から9割が埋まっているそうです。

丸栄 立木仁 常務

「今は殻をむかれている時期なので、原料としてはどんどん入ってくる時期。なので、容量としてはかなり厳しくなってきていている状況」

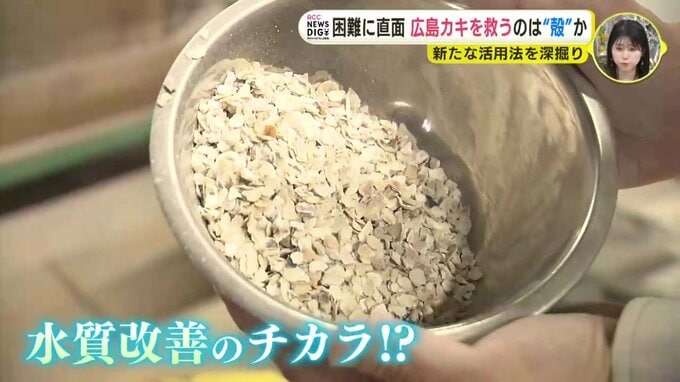

カキ殻は、工場内に引き上げられた後、300℃の熱風で加熱され、粉砕されます。炭酸カルシウムが主成分のカキ殻は、海のミネラルを豊富に含み、畑の肥料としても利用されます。鳥のえさとして利用されるのは、2ミリから4ミリの大きさのものです。

丸栄 立木仁 常務

「鶏のエサを供給させていただいているお客さま、養鶏場さんが去年、特に鳥インフルエンザの関係で多く発生してしまったことがありますので、その分だけ、供給させていただく量が少なくなっているという状況です」

供給量が減っても、堆積場を空けるためにも、生産ラインを止めるわけにはいきません。

そんな中、今、注目されているのは、カキ殻の水質改善の力です。