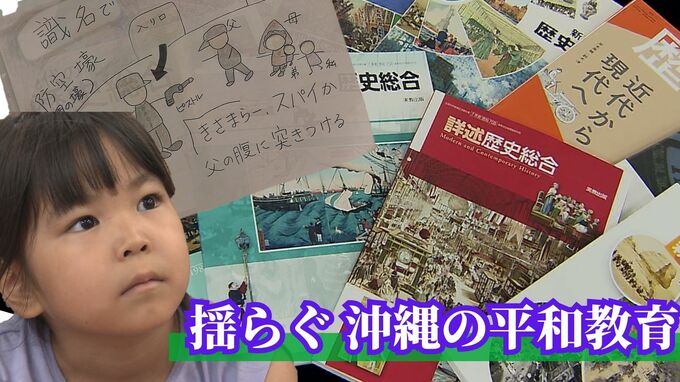

78年が経った沖縄戦を伝えるために、沖縄県内の平和教育は試行錯誤が続いています。文科省検定済みの高校の歴史教科書の1冊を開くと、沖縄戦に関する記述は

本文中に1行と少し。『沖縄で激しい戦闘があった』とあるだけで、沖縄戦の実相に迫ることはできません。集団自決への日本軍の関与をめぐる記述削除の問題など“揺らぐ平和教育”の課題を見つめます。

女の子

「口を押えているのがかわいそうだった」

保育士

「赤ちゃんの口をおさえていたのおばあちゃんが、なんでかわかる?赤ちゃんの声が聞こえたらみんながいるのがばれるでしょう。外にもれないようにお口を押さえていたわけ」

6月になると多くの子どもたちが学ぶ、沖縄戦。悲惨な実相を子どもたちにどう伝えるか、模索が続いています。

戦争体験を語る 玉寄哲永さん(88)

「日本の将校が出てきて、父親に、私のお父さんのお腹にピストルを突き付けた、お前ら、スパイか」

自身の戦争体験を語り続ける玉寄哲永さん88歳。玉寄さんは2007年に開催された県民大会で教育現場の危機を訴えました。

玉寄哲永 実行委員(2007年の県民大会)

「この文部科学省のうその証言を、10万人の力で、沖縄県民130万人の力で一蹴しようじゃありませんか」

沖縄戦の集団自決に関して、日本軍関与の記述が削除された、教科書検定問題です。

玉寄哲永さん(88)

「沖縄の軍命に対しては国は、根拠のないまま次々と言い訳ばかりをしていた。600人ぐらいの人間を死に追いやっているじゃないですか。しかもそこから生き残った人たちが軍命があったという証言をしている根拠があるにも関わらず、それを否定しているでしょう。本当に腹が立って」

今も2007年の県民大会の決議を実現させようと活動を続ける玉寄さん。しかし去年10月、玉寄さんも参加した政治介入が進む教科書問題を考える講演会では現場の教職員からこんな声があがりました。

参加した教職員

「実は慰霊の日で平和学習の講師を呼んだ時に、集団自決についても話があって、『なんで教科書にも載っていないのに、なんでそんな講師を呼んだんだ』って、すごくPTA会長の方から直接学校に抗議があって」

揺れる、沖縄の平和教育の一面でした。

玉寄哲永さん(88)

「これは何に行くかって言ったら国定の教科書ですよ、それをさせたら国民は自由な、あるいは『なぜか?』と問えるような発想を失わせてしまう」

参加した教職員

「沖縄戦の体験が痛みとしてあるから、歴史を二度と虐げられる人間を生まないために学ぶし、それを生かしていきたいって気持ちがあるんですけど」

「子どもたちはテレビを見ない代わりに、YouTubeとかSNSとかそういったものを見ることが多くて、そこで得たものが全て。ほかに視野を広げることがなかなか少なくて、そこでフェイクニュースにさらされている現状も多くて、そこが気になっています」