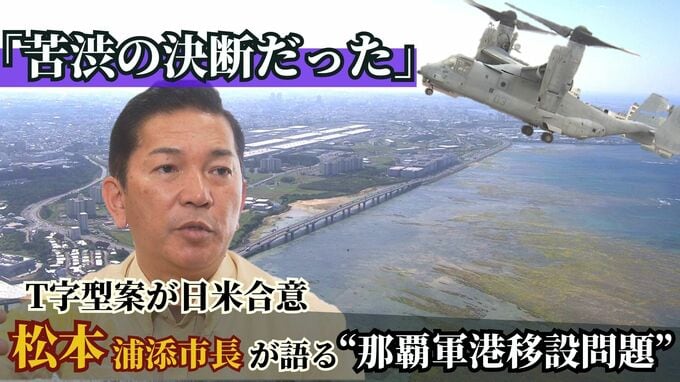

アメリカ軍那覇軍港の浦添市への移設をめぐり、沖合を『T字型』に埋め立てる計画案などについて日米が合意してからまもなく1か月です。合意直後、浦添市の松本市長がRBCのインタビューに応じました。「苦渋の決断」として移設案を受け入れた背景や今後の計画のあり方について聞きました。

松本哲治浦添市長「ここに軍港が来れば、カーミージーを中心とする自然保護区(環境保護区)に最も影響が小さくなるとずっと言っているが、絶対に譲らない北側案」

浦添市の松本哲治市長。かつては、より自然環境への影響が少ない『南側案』を求めていました。軍港の位置や形状をめぐる日米合意は、自身の「苦渋の決断」の末にあったと振り返ります。

松本市長「ここはもう駆け引きの一つですよね、我々は『北側案』の軍港を受け入れる。その代わり民港部分の埋め立て面積をぐっと小さくして、環境負荷を減らしていくということをやると」

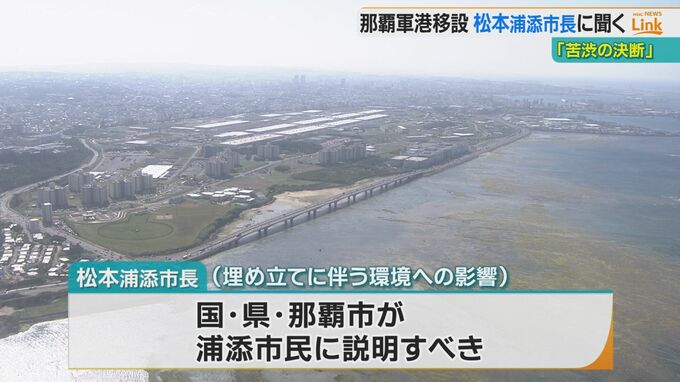

松本市長が1期目に当選する以前、2010年時点の埋め立ての計画案は、民間の港湾施設と合わせて、全体でおよそ187ヘクタールの面積を埋め立てるというものでした。

その後、協議が重ねられ、先月日米合意された計画案では、埋め立て面積がおよそ29ヘクタール縮小し、158ヘクタールに―

松本市長「もし浦添が協議のテーブルに乗らなければ、あの旧計画、あのだだっ広く、全てを埋め立てるあの計画のまま強行されたと思います。“苦渋の決断”もある意味、浦添市にとって一歩とまではいかなくても半歩前進だったのではないかと」

沖合の埋め立てによって、環境にどのような影響を及ぼすかについては、国や県、那覇市が浦添市民に説明すべきだと主張します。

沖合の埋め立てによって、環境にどのような影響を及ぼすかについては、国や県、那覇市が浦添市民に説明すべきだと主張します。

松本市長「これは国と県と那覇市が、ぜひ浦添市の北側に造って欲しいと言っていた施設だから、できるだけ環境に配慮してこういうものになりますということを浦添市民に彼らが説明すべきだと一義的には考えています」

一方、移設後も懸念される軍港機能の拡大や航空機の離着陸などについては―

松本市長「こんなオスプレイが飛んでくるなんて想定外だと知事も言っている割には、こんな危ないものを浦添に持っていくわけにはいかないとは言わないわけですよ。沖縄県、および那覇市が日米両政府としっかり協議をしていく問題だろうと思う」

浦添西海岸をめぐっては、アメリカ軍キャンプ・キンザーの返還も予定されていて、松本市長は、国や関係自治体のみならず、地権者も一緒に開発のあり方を考える枠組みが必要だと訴えていました。