1974年の返還合意以降、紆余曲折があった那覇軍港の移設計画。あれから49年が経過し、4月20日に日米両政府は沖合を『T字型』に埋め立てる計画案に合意するなど大きな転換期を迎えます。移設計画のこれまでの経緯を振り返り、今後の計画のあり方を考えます。

大きな艦艇が停泊する港。こちらは1970年代に撮影された那覇軍港です。

那覇軍港の返還が決まったのは1974年。日米両政府は移設の条件付きで全面返還に合意。その22年後、1996年のSACO最終報告で移設先が『浦添ふ頭地区』に決まります。そしてー

儀間光男浦添市長(当時)「私は浦添市の代表として、那覇港浦添埠頭地区に、那覇港湾施設を移設することについて受け入れを表明します」

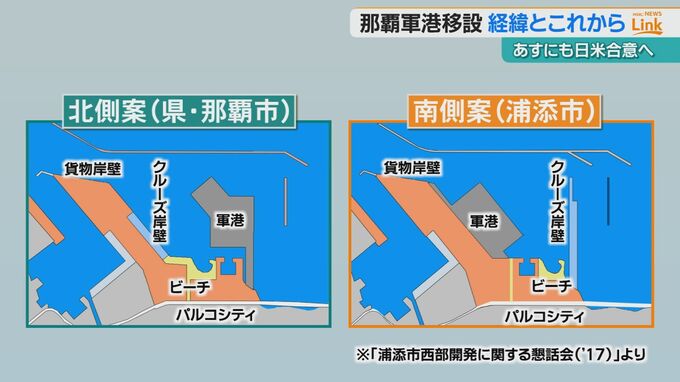

2001年、当時の儀間光男浦添市長が、正式に受け入れを表明。2003年には、県、那覇市、浦添市の3者で”北側案”に一度合意したのです。

「バンザーイ!バンザーイ!」

しかし2013年、軍港の浦添移設反対を掲げた松本市長が誕生。移設計画は白紙となりますが、2017年に松本市長は移設容認に転じ、リゾート開発を念頭に置いた”南側案”を掲げ再選。

県と那覇市が推す”北側案”と浦添市が推す”南側案”の2つの案で、議論は平行線を辿ります。

こうした中2020年、沖縄防衛局が3者に対し「”南側案”は技術的に選択することはない」などと伝え、浦添市の松本市長は―

松本市長「苦渋の決断ではあるが、県と那覇と浦添市とでしっかり大きな一歩を踏み出すための北側案受け入れを決断した」

2期目の公約も覆す形で”北側案”の受け入れを決断したのです。

去年10月の移設協議会では、県・那覇市・浦添市・那覇港管理組合が、国が示した『T字型』に埋め立てる計画案で移設を進めることが確認され、4月20日に日米が正式に合意しました。

移設に向けた動きが加速する中、残された懸念は航空機の離着陸や訓練での使用、機能強化などです。県は、軍港での航空機の離着陸や訓練の中止を求めていますが、国は「施設の使用目的に沿っている」との見解を示し、移設後も同じように使用される可能性があります。

沖縄国際大学 前泊博盛教授「5・15メモにあった港湾機能それを超える形で、都市型戦闘訓練かと思われるような訓練まで那覇軍港で行われたりしています。そういう意味では歯止めがかけることが、非常に厳しくなるのではないかと。ありとあらゆるの使い方を可能にしてしまう、そういう危険性があるのではないかと思っています」

沖縄国際大学の前泊博盛教授はこう述べた上で、“使用協定”の重要性を指摘します。

前泊教授「周辺の民港部分も含めて、そこに影響が出ないような形で運用していく必要があると思います。5.15メモを超えるしっかりとした協定を結んでおく。これが最低限の首長たちの務めだというふうに思っています」

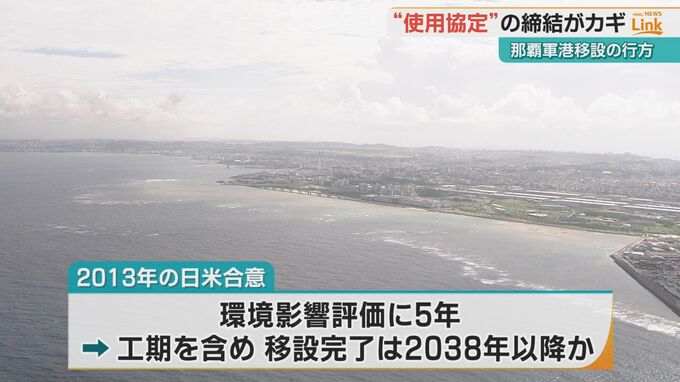

2013年の日米合意では環境影響評価に5年かかるとされ、工期を含めると移設が完了するのは、2038年以降となる見通しです。

移設後もアメリカ軍による運用への懸念、そして埋め立て工事に伴う環境への影響なども残されています。移設に向けた今後の動きに注目が集まります。