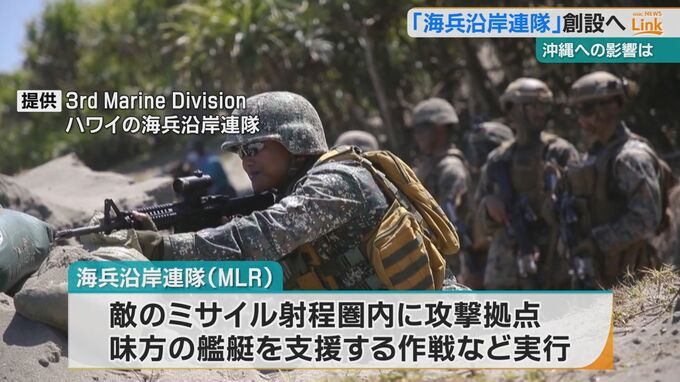

アメリカ海兵隊の「海兵沿岸連隊」通称=MLR。

その規模は1800~2000人程度とされ小規模な部隊を離島に分散して展開する機動力の高さが特徴です。敵のミサイル射程圏内に攻撃拠点を作り、味方の艦艇を支援する作戦などを実行します。

県内では2025年に金武町にあるキャンプ・ハンセンの第12海兵連隊が第12海兵沿岸連隊へと改編される計画です。

その背景にあるのは、中国の海洋進出ー

ミサイル能力を向上させている中国に対し、抑止力を高める狙いがあります。

『海兵沿岸連隊』の創設が沖縄にもたらす影響について沖縄国際大学の野添文彬(のぞえ ふみあき)准教授はー

沖縄国際大学 野添文彬准教授

「それほど沖縄に大きな影響があるかは予想できないところもあります。既に沖縄においては『スタンド・イン・フォース』という敵のミサイルの射程内で活動する部隊も、訓練を既に沖縄で活発にやっている。実際的な活動の変化っていうことに関しては、これまでやってきたことを踏襲すると」

一方で、新たな部隊の創設を日米がこのタイミングで確認することに着目し、次のように指摘します。

沖縄国際大学 野添文彬准教授

「日本の防衛力の増強というタイミングでこの発表がなされたことは、やはり海兵隊と陸上自衛隊との連携というのが、この沖縄においてより活発化していくっていうことを示唆していると思いますね」

今回の『2プラス2』でもアメリカ軍嘉手納弾薬庫の共同使用の増加が確認されていて、日米の共同訓練が沖縄でさらに活発化する可能性があります。今後も沖縄の基地負担が懸念されるなか、野添准教授は「沖縄から『訓練の分散』を求めることも基地負担軽減を目指す一つの方向性」だといいます。

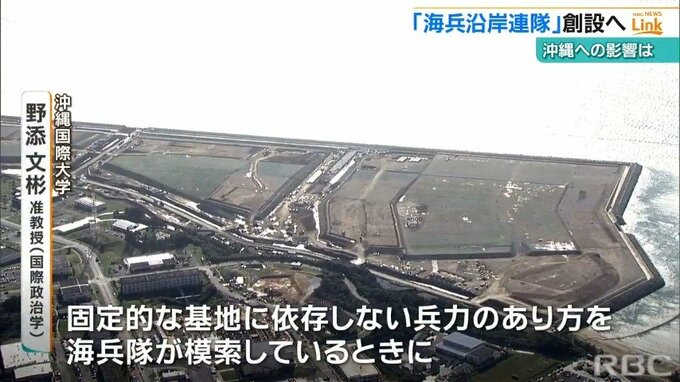

また、海兵隊の再編が進む今こそ普天間基地の辺野古移設について議論が必要だと指摘します。

沖縄国際大学 野添文彬准教授

「固定的な基地に依存しないような兵力のあり方っていうのを海兵隊を模索している時に、辺野古の新基地建設だけどんどん進めていくっていうのは合理的なのか、という議論はもっとする必要はあると思いますね」

日米両政府が安全保障における連携強化を進めるなか、海兵隊の改編の意義が改めて問われています。

【記者MEMO】県によると1月12日時点で部隊の改編についてアメリカ軍側からの具体的な説明はないということです。

浜田防衛大臣は会見で「地元コミュニティの理解が重要」だと述べていて、日米両政府には海兵隊の再編やそれに伴う訓練の増加などについて引き続き、地元住民への丁寧な説明も求められています。