コザ騒動とはー

* * *

「コザ騒動」とは1970年12月、米兵の車が起こした事故を発端に、コザ(現在の沖縄市)で群衆が外国人車両を焼き討ちにした事件。同年9月、糸満市で起きた米軍車両による主婦れき殺事件では軍事裁判で「無罪判決」、前年には米軍が「毒ガス」を極秘裏に沖縄に持ち込んでいることが判明するなど、布石があった上で起きたのがコザ騒動だとされ、沖縄の米国支配に対する民衆のうっ積した怒りが爆発した象徴的な事件と言われる。

* * *

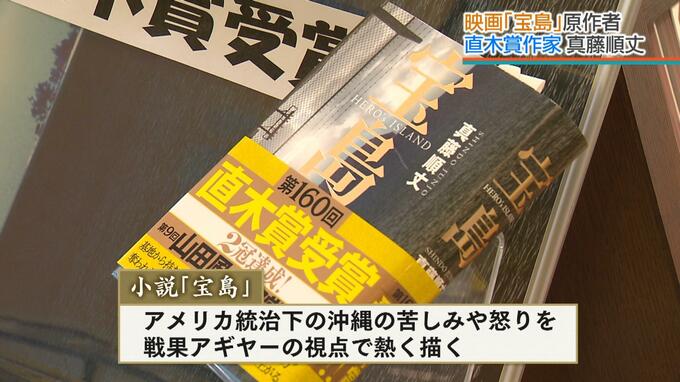

構想から7年をかけた小説「宝島」を書く過程で真藤は、そうした沖縄の激動の時代に向き合う中で、ペンが止まったこともあったという。

――小説「宝島」は構想から7年かけた作品。どういう思いで書き上げた

真藤

沖縄自体も政治の季節、政治の時代に入りますし、そういうところで、青春の勢い、無垢の輝きのままでは書けないっていうのがありましたね。自分の覚悟が足りていない、満ちていなかった。そこから沖縄でまた取材を重ねて、自分なりに舞台になる土地を歩いて、人物が立ち現れるのを待って、という感じがありました。

――沖縄の歴史をどう描きたいと思われていた

真藤

1952年のサンフランシスコ講和条約から、日本復帰までの20年間を描いた。日本が戦後70年、80年と老成してきたとするならば、1952年からの20年間は「青春の時代」。戦後日本の一番熱かった青春の時代が沖縄にあるんだ、と。

そこにむき出しの日本が描かれているんだというような感覚で書いていった。沖縄返還に至るまでの激動、動乱というか、流れて連なっていく、混流のような事件を一つひとつ書いておきたい、物語の中に溶かし込みたいというのがありました。

史実をいかに広く読まれるようなものにしていけるかということで、物語の力も借りた。沖縄県の方々はそれぞれが体験なさっていることであったり聞き伝えられていることで、釈迦に説法かもしれないんですけれども、県外の人に読んでいただいて聞く感想は「知らなかった」というような感想が一番多いんですよね。ですから当時の人たちがどう生きていたのかを知るための、入り口になるような小説であればいいな、と。