“怠けだろう”決めつけないで

さらに大分こども病院では、コロナ前に比べて3割ほど患者が増加。コロナ禍のストレスや生活リズムの乱れなどが影響しているとみられる。藤本理事長は「朝だけ調子が悪くて夕方元気がいいから“怠けだろう”と決めつけて、親から信じてもらえなくなるケースがある。2次的な問題を起こしている方が我々から見れば大問題」と強調する。

こうした中、大分県内では病気の理解に向けた取り組みが始まっている。手さぐりで対応する保護者の精神的な負担を軽くしよう去年7月、親の会「OD OITA」が発足。月に1回程度の交流の場で保護者同士が体験を語り合っている。

「保護者の不安が大きいんですが、不安を出すところがない。この会でどんどんモヤモヤを出してもらって帰るときには皆さん笑顔になることが多い」(OD OITA・松尾結香代表)

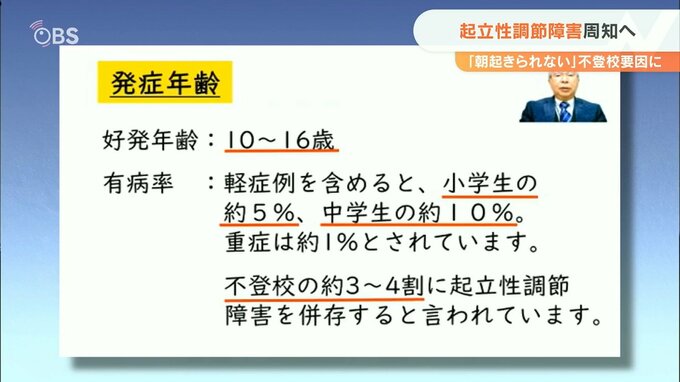

一方、県教育委員会では教職員や保護者向けの研修動画を制作。不登校の子の3割から4割が起立性調節障害という推計もある中、適切な対応を目指している。

「不登校として学校に行けていない子どもがいるかもしれないが、病気ではないかという疑いをもってもらうことで診断につなげて正しい対応が取れると考えている」(県教委体育保健課・秋吉陽子課長補佐)

今回、倖希さんは病気について知ってもらいたいという思いから取材に応じてくれた。「体もきつくてその体のことでいっぱいいっぱいなのに、学校を休む罪悪感とかいろいろあったら余計にきつい。まずは知られることが一番大事だと思う」