今月、長崎市で開かれた『ドローンサミット』では“空飛ぶクルマ”や、長崎から五島まで荷物を運ぶ機体など、さまざまなドローンが紹介されました。

その中でも注目を集めていたのが、海上や水中で活躍する“海のドローン”です。

今回は海岸線が長い長崎での活用が期待される”海のドローン”を取材しました。

音波で制御し 水中構造物の劣化検査や藻場を観察

設定された水中ルートを進む“海のドローン”

音波で繋がり、漁礁や藻場を観察します。

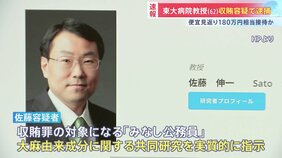

長崎大学副学長・大学院工学研究科(ロボット工学専門)山本 郁夫教授:

「“海のドローン”っていうと、この水中ロボットですね。

カメラを付けていまして、海の中の構造物の劣化具合を検査したりですね。

流れがあっても、プロペラの制御でコントロールして、絶えず一定位置にとどまるように制御できます」

海水をサンプリングし 赤潮発生をいち早く察知

長崎大学の山本教授は38年前から“海のドローン”の研究を続けています。

このうち「赤潮調査ロボット」は、国と大学の共同研究で6年前に開発されました。

容器で海水を採り、それを分析することで、わずか15分で赤潮が発生しているかどうかが分かります。

“海のドローン”は、海洋資源が豊富な長崎での活躍が期待されています。

長崎大学副学長・大学院工学研究科(ロボット工学専門)山本 郁夫教授:

「海に面していますし、海岸線も長く、それから海の産業…養殖、水産、洋上風力とか、様々な海の産業がありますので、ドローンの活躍する舞台というのは非常に大きいと思います」