美知留さん:

「父が亡くなった時にきょうだい5人で話し合って。私たちがいる間はここを閉めないでいようと」

しかし、美知留さんも戦争資料に詳しいわけではありません。

貴重な資料を眠らせることなく活用していくためにはどうすればいいのか?

今後の館のあり方について悩みは尽きません。

■ 財源も必要「“公共関与型の施設”でないと残っていかない」

2009年10月、福岡県筑前町に開館した『太刀洗平和記念館』町立の建物です。

戦時中、陸軍の飛行場があり、町が栄えたことや、特攻隊との関わりなどが展示されています。

筑前町立大刀洗平和記念館 岩下 定徳 事務長:

「なかなか町としてですね、施設を運営するあるいは施設を建設すると言うことについては、大きな財源を伴ったので厳しかったんですけども」

この資料館は、もともと地元の男性が35年前に個人で立ち上げたものでしたが、貴重な戦争資料を残すには民間では限界があるとして町が引き取りました。

岩下 定徳 事務長:

「時代が流れていく、あるいは体験者が少なくなっていく、関係者が少なくなっていく中で地域の方たちだけで、運営ができなくなっているのは事実なので、“公共関与型の施設”で残していかないと、残っていかないと思います」

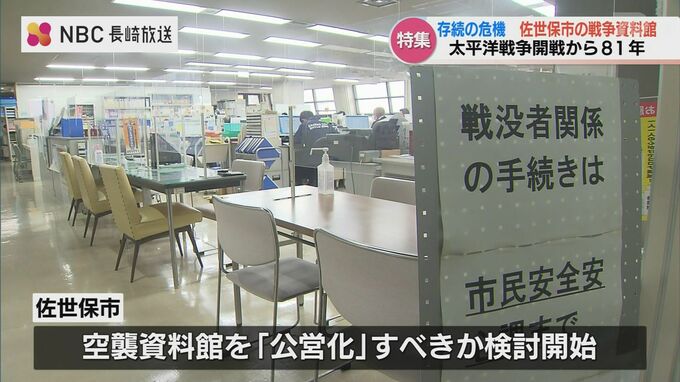

こうした中、佐世保市も『空襲資料館』を公営化すべきか、遺族会などと検討を始めました。展示場所の選定や、学芸員の配置など検討課題は様々です。

佐世保市役所 前田 知章 課長:

「決して市としても責任なり重要性を否定するものではなく、時間が限られてはいるのですけど、その中で一生懸命、意見交換をしていってより良い形ができればと」

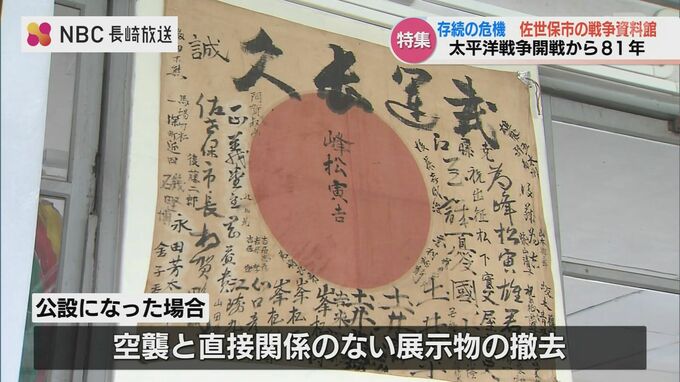

一方で、公設になると『空襲と直接関係のない展示物は撤去』されたり、来館者が『戦争資料を触る』といった行為は制約される可能性もあるため、不安の声も聞かれます。

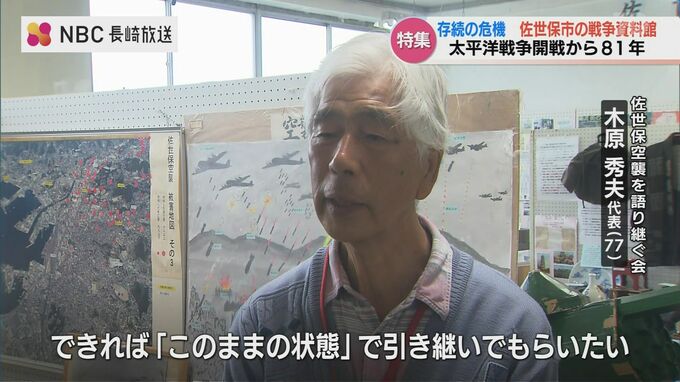

佐世保空襲を語り継ぐ会 木原 秀夫 代表(77):

「ここにあるものは、全部、太平洋戦争を何かしら物語る『遺品』として、それから『文書』としてね、あるものばかりですから。できればこのままの状態で引き継いでもらえたらいいなと思いますね」

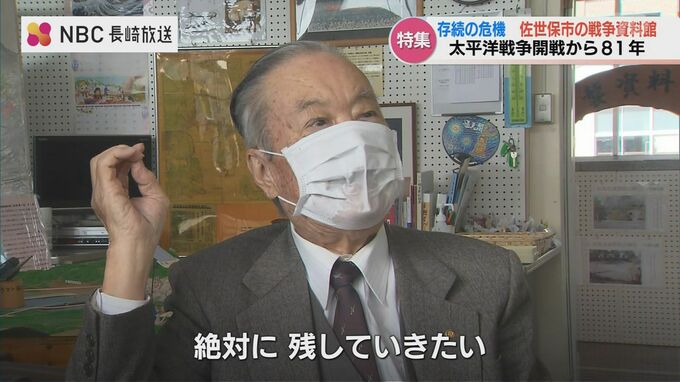

佐世保空襲被害者遺族会・臼井 寛 会長(88):

「課題は(資料館の)“方向付け”をきちっとして、私なりに整理をしたいと思うんですけども。資料館だけはせめて…どこまで残るか分かりませんけどね。絶対残していきたいなと思ってます」

民間が立ち上げた戦争資料館には、『反戦・平和への強いメッセージ』が込められています。佐世保市が空襲資料館を引き継ぐ場合何を残し、どう伝えていくのか今後の判断が注目されます。