太平洋戦争が始まった日から8日で81年です。

多くの一般市民が犠牲となった“原爆”や“空襲”のみならず、特攻、疎開など『戦争を二度と起こさせないため』の資料が、全国各地で保存・展示されています。

公的な施設だけではなく、民間団体によって運営されている資料館もありますが、今、運営する人たちの高齢化で存続の危機に立たされています。

■ ボランティアに支えられ開館は “土日の5時間” だけ

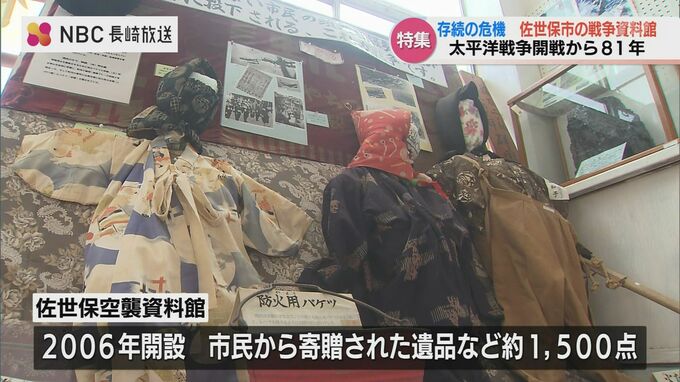

廃校となった小学校(旧 戸尾小学校)の空きスペースに設けられている『佐世保空襲資料館』

この日は新潟県の高校生が修学旅行の途中、平和学習のため訪れていました。

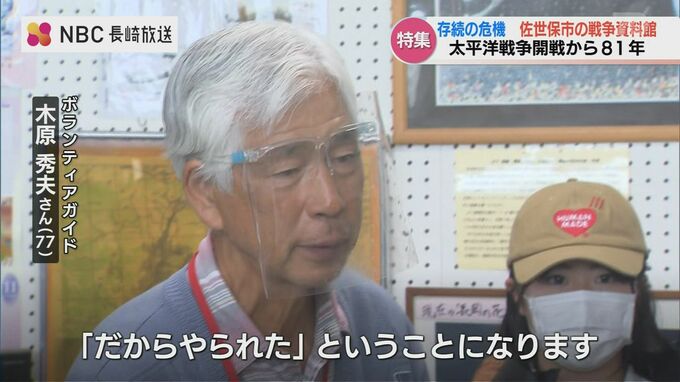

ボランティアガイド(佐世保空襲を語り継ぐ会)木原 秀夫 代表(77)

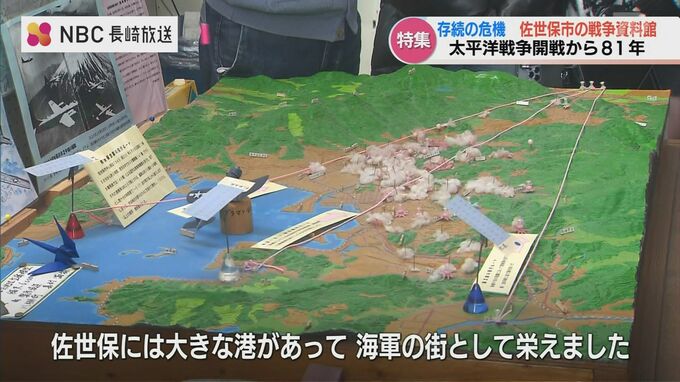

「佐世保には大きな港があって、海軍の街として栄えました。だからやられたということになります」

今から16年前に開設され、市民から寄贈された約1,500点の戦争に関する資料が展示されています。入場は無料で、ボランティアガイドによる解説を聞くこともできます。

木原さん:

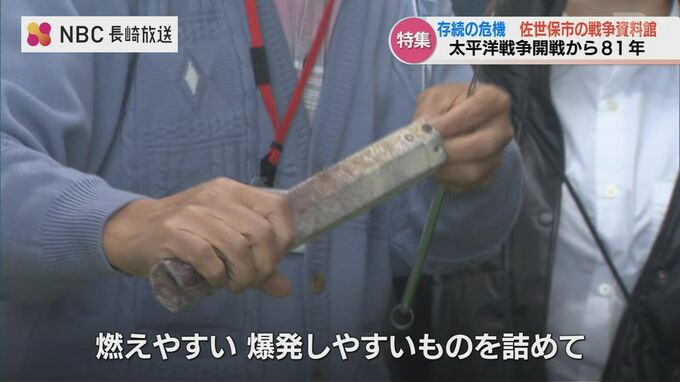

「この(筒状の容器の)中に“燃えやすい” “爆発しやすいもの”をぎゅうぎゅう詰めて、佐世保の街に大体17万発から20万発を落としました」

燃えながら落ちてくる焼夷弾──

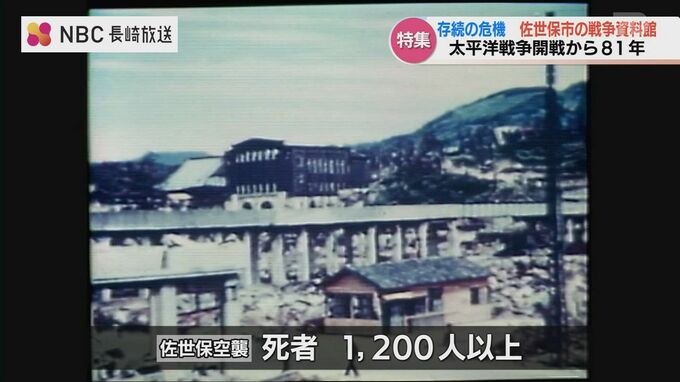

火の雨が降ったともいわれる『佐世保空襲』は、1945年6月28日深夜から翌未明にかけ行われました。

市街地のほとんどが焼かれ、1,200人以上が死亡。原爆以外では長崎県内、最大の被害でした。

ことしはロシアによるウクライナ侵攻が大きく報道されたことから、戦争に対する市民の関心も高く資料館の存在が見直されているといいます。

見学した高校生:

「被害の大きさを知ることができた」

「身近に感じないことだから、おおって衝撃がすごい」

「今じゃ考えられないよね」

「戦争とか昔の事だと思っていたから」

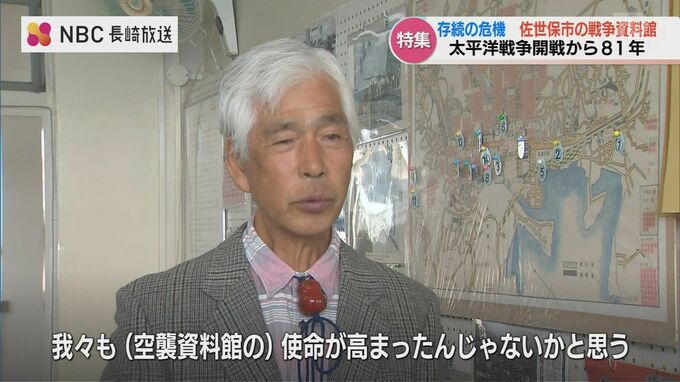

佐世保空襲を語り継ぐ会 木原 秀夫 代表(77):

「昔話にしないでね…現に今ウクライナ戦争が起きていますからね。もう本当にたまらない気持ちでいるわけですよね。ですから我々も(空襲資料館の)使命がもっと高まったんじゃないかと思います」

■ 街が焼かれ 1,200人以上が死亡した“戦争の記憶”をどう残していくか

佐世保空襲から77年──

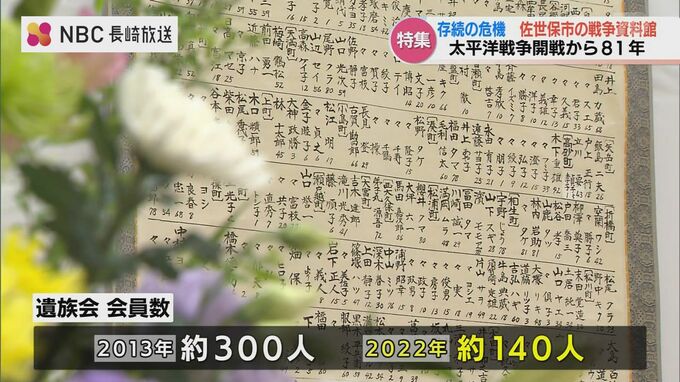

被害者遺族会の臼井 寛会長(88)は、会員の高齢化問題に直面しています。

会員数は、2013年の約300人から2022年の約140人と、この10年間で半減しました。

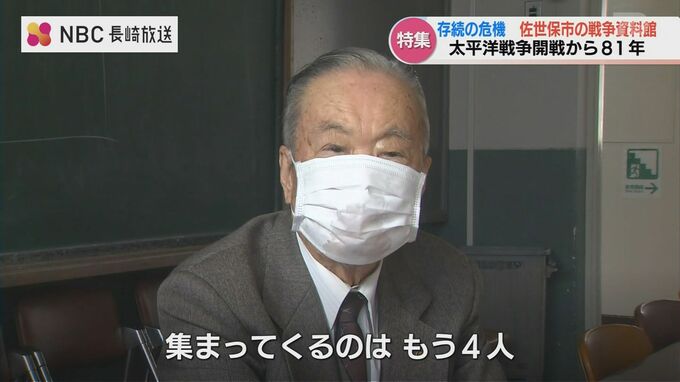

佐世保空襲被害者遺族会・臼井 寛 会長(88):

「私が着任した時…もう10年前になりますけど、その時は役員も12名ぐらいいたんですけど、毎月1回、遺族会の役員会に集まってくるのはもう4人です」

資料館は、遺族会など民間団体が運営していますが、現在、ボランティアでガイドをできる人は数人しかいません。

平日は対応できず、資料館は土日の午後10時から午後3時までしか開いていません。

臼井さん:

「いずれにしても、高齢化が進むわけですから。遺族会の方はですね。追悼式典と同じように市役所が受け持って管理してくださいと(お願いをしている)」

佐世保市にはもう一つ、民間の戦争資料館があります。

吉井町の『天望庵』です。

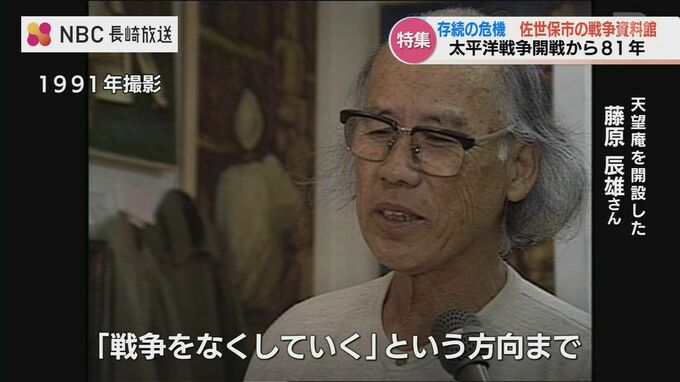

34年前、中学校教師だった藤原辰雄さんが退職を機に建てたもので、全国から寄せられた戦争資料が1,000点以上展示されています。

(1991年当時)天望庵を開設した藤原 辰雄さん:

「世界中から軍備をなくし、戦争をなくしていくと言う方向までですね、行動を続けていきたいと思います」

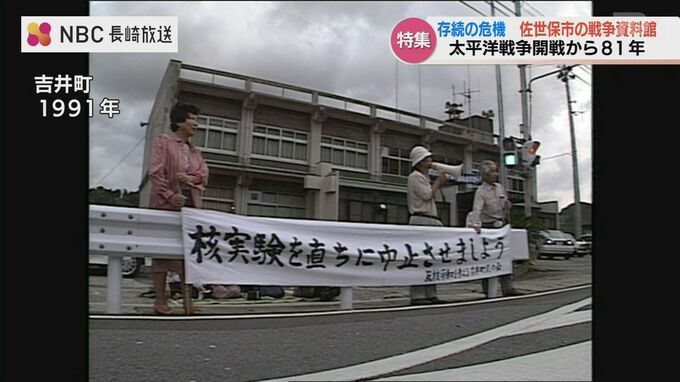

戦時中、海軍兵学校に在籍した経験から、戦後は“反核平和運動”に没頭した藤原さん。佐世保地区のリーダー的存在でしたが4年前に亡くなりました。

藤原さんの三女 朝比奈 美知留さん(67):

「ちゃんと聞いておけばよかったんですけどね。よくわからないものがいっぱいあってですね」

残された資料館を管理しているのは三女の美知留さん(67)です。父の意志を引き継ぎたいとの強い思いからでした。