■ “暴力を伴わない指導”が『指導死』の8割以上

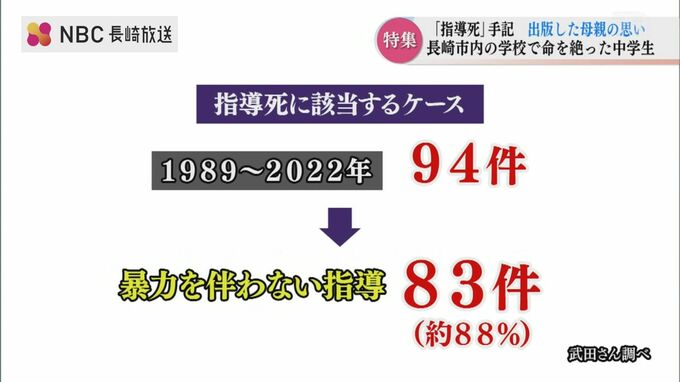

『指導死』についての公的な統計はありませんが、学校の事件・事故に詳しい教育評論家の武田さち子さんによると『指導死』に該当するケースは、平成に入ってからことし9月までに94件報道されていて、そのうち83件(88%)は“暴力を伴わない指導”によるものでした。

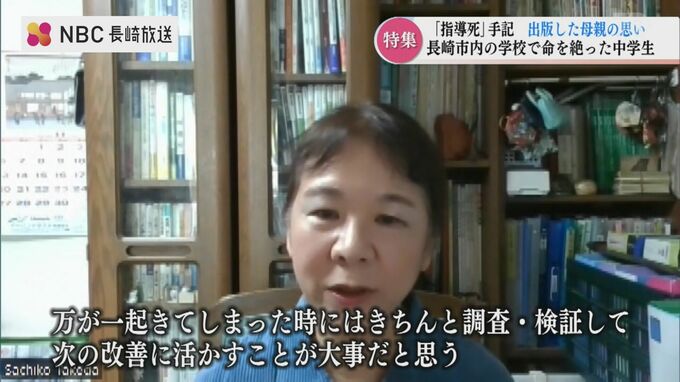

教育評論家 武田 さち子さん:

「学校の先生に“指導死ということが起きうるんだ”ということを認識して欲しいんですね。そのことによって『強く叱った後にもちょっとフォローを入れる』とか…その一言だけでも、もしかしたら子どもの命が救えるかもしれないんです。

きちんと“防止すること” “発見すること” そして万が一起きてしまった時には、きちんと調査・検証して、次の改善に活かすことが大事だと思います」

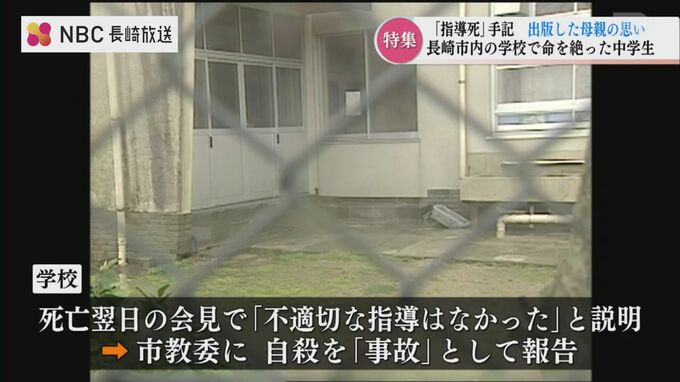

雄大くんの死を巡って、学校は雄大くんが死亡した翌日の会見で「不適切な指導はなかった」と説明し、その後、市教委に自殺を『事故』として報告していました。

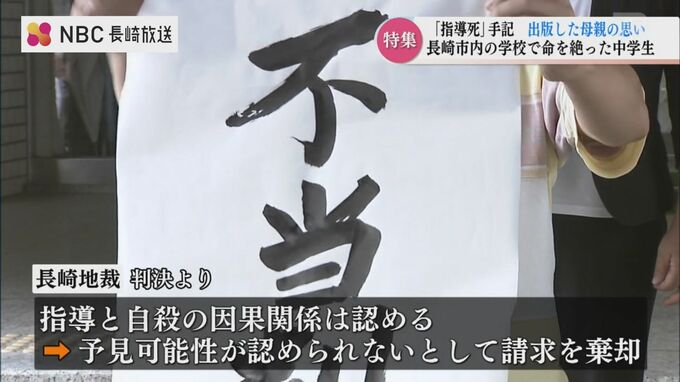

事実の解明を求め、安達さんは2008年、長崎市を相手に裁判を起こしました。判決で長崎地裁は「指導と自殺の因果関係は認めた」ものの「予見可能性が認められない」として訴えを退けました。

安達さんは『ただ事実が知りたい』── その一心でした。

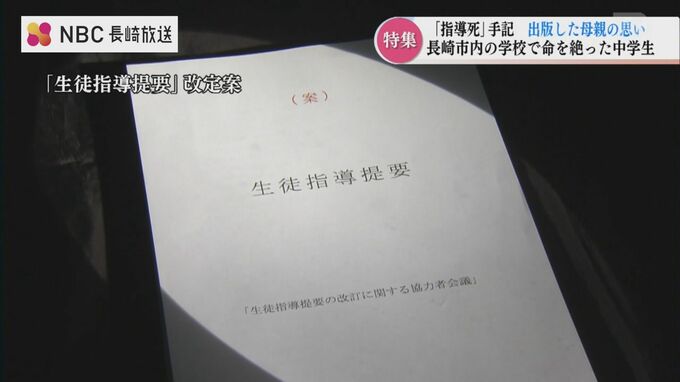

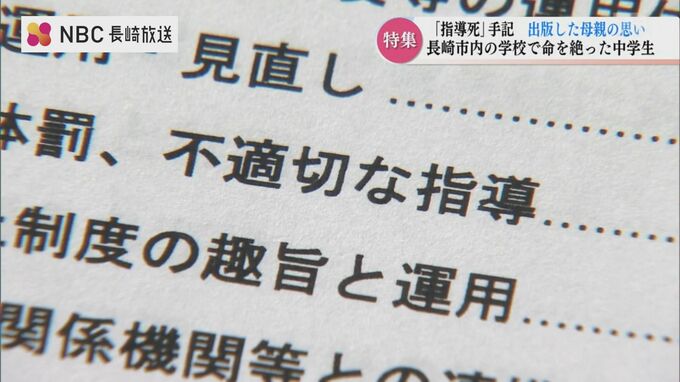

■ 再発防止に向けて『生徒指導提要』がこの秋、改訂

私は、ただ 許せないとか、 罰してほしい と言っているわけではない。子どもを死なせてしまった教師たちに、起きたことにしっかり向き合ってほしいのだ。

~『学校で命を落とすということ(安達 和美さん著)』より

安達さんは雄大くんの死をきっかけに再発防止の活動に取り組み、学校で子どもを亡くした遺族との出会いもありました。

こうした人々の働きかけが国を動かし、教師の生徒指導の指針でもある『生徒指導提要』が、この秋、改定されることになりました。

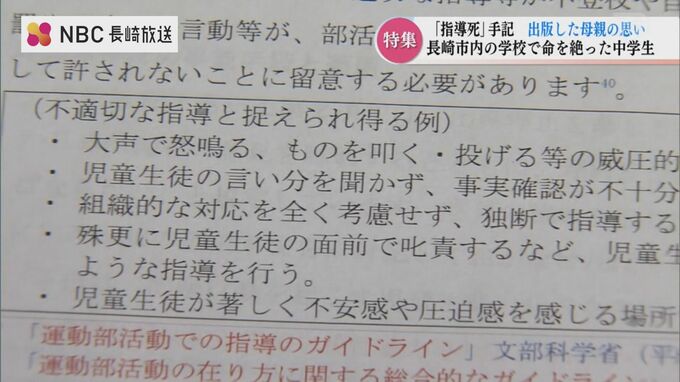

8月に示された改定案では “不適切な指導”という文言が初めて入ったのです。

安達 和美さん:

「『生徒指導提要』が改定されて”不適切な指導”が盛り込まれるのは、すごく画期的だと思うし、しっかりその『生徒指導提要』を先生方が熟読して活かさないと…いくら改定されても意味がないので」