2025年は巳年。私たちの命を守る救急車に、“ヘビのマーク”を描いている自治体があります。長崎県の「県央地域広域市町村圏組合消防本部」もその一つです。マークは『スターオブライフ』と呼ばれ、世界的な救急医療の象徴として使われています。その背景には、ギリシャ神話に由来する医療のシンボルの歴史があります。

スターオブライフとは?

救急車の車体に描かれた【青い星形の中にヘビが巻きついた杖】が描かれているマーク。これは「スターオブライフ」という生命の輝きを表したマークです。

ヘビが巻き付いている杖は医学のシンボルで、「アスクレピウスの杖」と呼ばれています。

ギリシャ神話に登場するアスクレピウスは、オリンポスの神として有名なアポロンの息子の一人、医学の神で、「へびつかい座」はアスクレピオスの姿を現しています。

疫病が流行した時、【ヘビの姿で現れ市民を救った】という伝説があることから、ヘビは知恵、杖は命に例えられるようになったとされています。

このマークは世界保健機構(WHO)のシンボルマークにも採用されており、日本でも救急車の車体に描かれるようになりました。

6本の柱の意味

スターオブライフには6本の柱があり、それぞれ救急医療の流れを表しています。

・覚知(Detection):傷病を発見

・通報(Reporting):救急車を要請

・出場(Response):現場へ出動

・現場手当(On Scene Care):応急処置

・搬送中手当(Care In Transit):移送中の処置

・医療機関への引渡し(Transfer to Definitive Care):病院への引き渡し

ヘビは古来より、脱皮することから「再生」や「復活」の象徴とされ世界各地で医療と結びつけられてきました。

救急車の「スターオブライフ」に描かれたヘビも、人々の健康と命を守る医療の象徴として、今日も街を走り続けています。

増加する出動件数

2023年、救急車の出動件数は過去最多を記録しました。

【2023年救急車】

救急出動件数:763万7,967件(前年比5.6%増)

搬送人員:663万9,959人(前年比6.8%増)

軽症者が全体の約半数を占めており、安易な救急車利用が問題視されているほか、救急医療従事者の人手不足も深刻化しており、救急体制への負担が増大しています。

救急車の有料化

救急車1回の出動には、およそ4万5000円の経費がかかるとされています。茨城県では救急車の適正利用を促すため、2024年12月から救急車要請時の緊急性が認められない場合、一部の大病院において「選定療養費」の徴収が開始されました。

#7119の利用を!

消防庁は『#7119』救急安心センターの利用を呼び掛けています。このサービスでは、医師や看護師が電話口で症状を確認し、救急車が必要か、急いで病院に行くべきか、近隣の受診可能な医療機関を案内します。

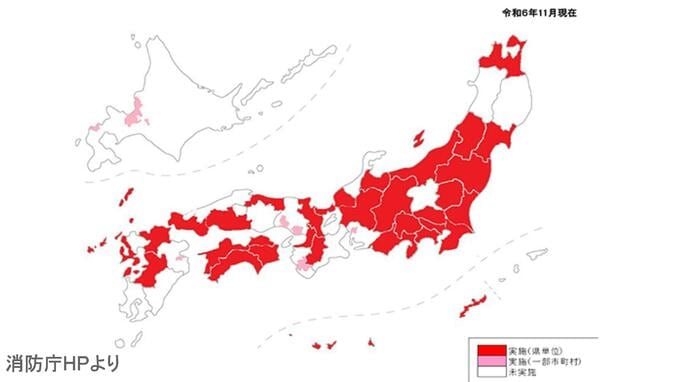

消防庁では『♯7119』の全国普及を進めており、消防庁のホームページによりますと、2024年11月現在全国に36センターがあり、うち24センターが24時間対応を行っています。(【画像】参照)

#7119実施状況(消防庁HPより)

巳年と命の象徴

救急車の適切な利用は、自分の命、大切な人の命を守ることにつながります。巳年の年始め、ヘビのマークを付けた救急車の利用について改めて考える機会にしてみてはいかがでしょうか。