元日、能登半島地震が発生し、被災地では今も、救助活動などが続いています。

今回は、地震の教訓をもとに宮崎県内での必要な備えについて考えます。

(全3回の3回目)

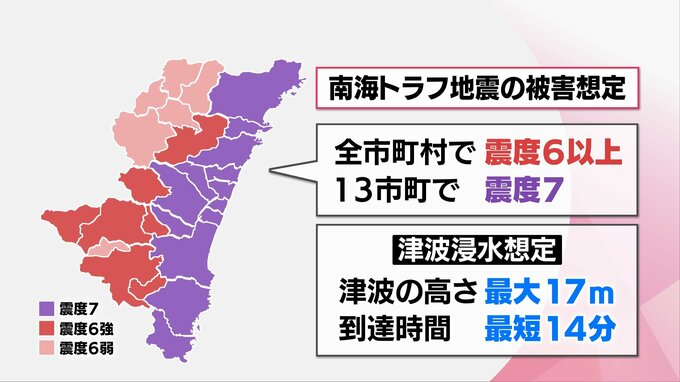

南海トラフ地震の被害想定です。

宮崎県の想定ですが、最大規模の地震の場合、すべての市町村で震度6以上、13の市と町では震度7となっています。

予想される津波の高さは最大17メートル、到達時間は、最短で14分とされています。

暮らしの中そのものに「備え」を入れ込んでいこう

地域防災などに取り組み、東日本大震災や熊本地震で支援活動の経験もある「NPOみんなのくらしターミナル」の初鹿野 聡さんに話を伺います。

「備え」のハードルというものが、能登半島地震の後ですごく上がったという感じがすしますが、改めて私達はどのように「備え」なければなりませんか?

(NPOみんなのくらしターミナル 初鹿野 聡さん)

みなさんは、この場所に非常持ち出し袋は持ってきていますか?

ここには持ってきてないです・・・

(NPOみんなのくらしターミナル 初鹿野 聡さん)

そこなんです。今から災害が起きるわけですから、「フェーズフリー」という考え方がとても大事です。

要するに、暮らしの中そのものに「備え」を入れ込んでいこうと。分けない。

「非常持ち出し袋」と分けてしまっているから、この場所には持っていないのです。

そうではなくて、今、ここの荷物の中に、少なくとも生きられるだけ、それから次に繋がることができるだけのものをバックに入れておくとか、そういう「フェーズフリー」という考え方を暮らしに入れていきましょう。今、すごく大事だと思います。