宮崎市で開かれるG7農相会合まで23日でちょうど1か月となりました。その会合の場で議題になるとみられるのが、「食料の安全保障」です。

「食料の安全保障」とは「食料を合理的な価格で安定的に供給する」ということです。きょうは宮崎県民のソウルフード、うどんを通して、「食料の安全保障」について考えます。

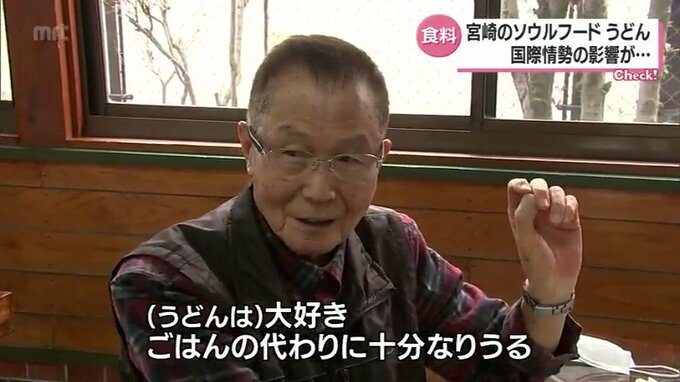

宮崎市大塚町の「百姓うどん」。

かけうどんが1杯320円で食べられる、宮崎の一般的な大衆うどん店です。

(来店客)「週3ぐらいの頻度で来てますね。もう主食なんで」「(うどんは)大好きです。ご飯の代わりに十分なりうるやつで、気軽に食べられていいんじゃないかな」

県民の生活に根付いているうどん。

しかし、北米の干ばつ、それにロシアによるウクライナ侵攻で原料となる小麦の価格は高騰していて、この店では、去年、すべてのメニューを一律10円値上げしました。

こうした状況に来店客は・・・

(来店客)「戦争が鎮まってほしいですけど、(価格が)落ち着いてきてくれると生活も落ち着いてくるのにな」

この店では、平日は1日300食を提供。

使う小麦粉の量は、1日平均50キロ、多い日で200キロにのぼっていて小麦価格の高騰は収益に直結します。

(百姓うどん 岩切宗百 店長)「ほんと大変ですね。去年も値上げしちゃって、値上げしたときの心苦しさを考えたら、今回はもうそれはできない。まあでも頑張っていこうかな」

日本は小麦の需要量のおよそ9割を輸入に頼っていて、政府が一括で買い付けて、国内の製粉会社に売り渡す仕組みです。

その売り渡し価格は4月と10月の年2回改定されますが、去年4月は17.3%値上がり。

さらに今年4月には5.8%値上がりし、過去最高の1トンあたり7万6750円になります。

小麦価格について食料の安全保障の専門家は、今後も厳しくなると想定。

不安定なウクライナ情勢や北米の干ばつ傾向、さらに次のような要因があるといいます。

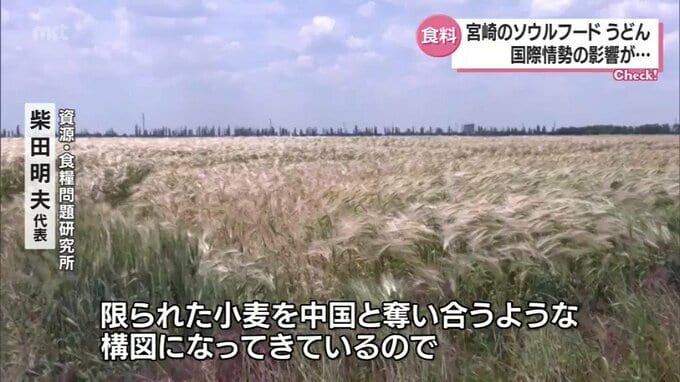

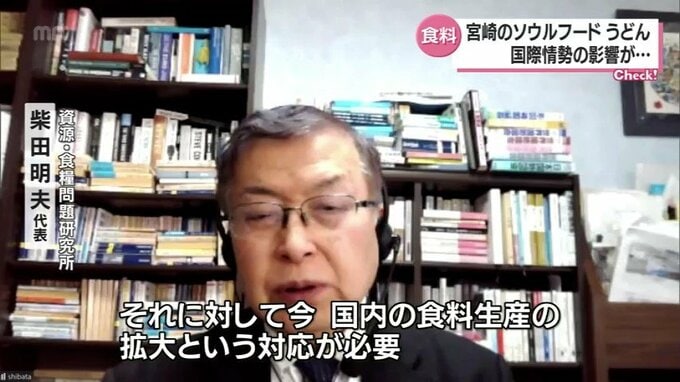

(資源・食糧問題研究所 柴田明夫代表)「中国の小麦の輸入が日本の倍ほどになっている。限られた小麦を中国と奪い合うような構図になってきているので、そうなるとなかなか(価格は)下がりにくい状況にあると思いますね」

小麦だけでなく、さまざまな食料を輸入に頼っている日本。

不安定な国際情勢の中、専門家は、国内の対策を進める必要性を指摘します。

(資源・食糧問題研究所 柴田明夫代表)「輸入に依存する構図というのがいかに日本の食料安全保障を脅かす構図になっているかというのが身にしみたわけですけれども、それに対して今国内の食料生産の拡大という対応が必要」

戦争や異常気象、それにコロナ禍による物流の混乱など、国際的な問題で私たちの身近な食べ物に影響が及ぶ中、G7農相会合は1か月後に開催されます。