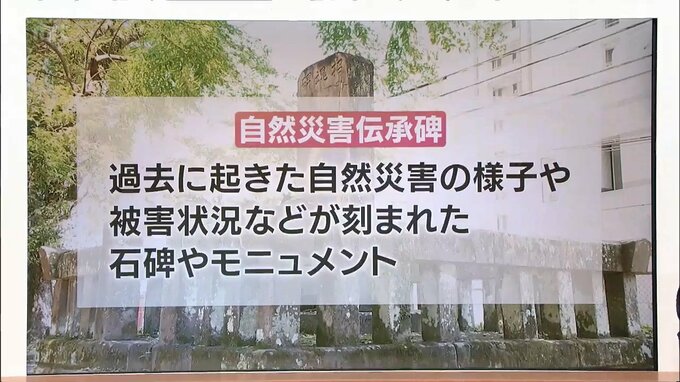

自然災害伝承碑とは、過去に起きた自然災害の様子や被害状況などを後世に伝えるために建てられた石碑やモニュメントのことです。

宮崎県内にも、地震や洪水の被害を伝える伝承碑が残されています。先人たちが刻んだ災害の記録を取材しました。

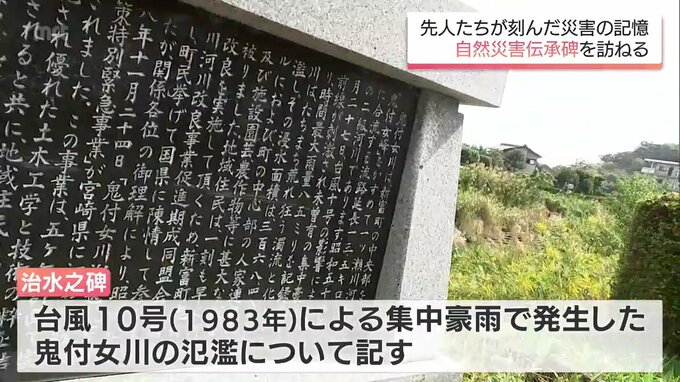

治水之碑

まず訪れたのは、新富町富田東にある「治水之碑」。この石碑には、1983年、台風10号による集中豪雨で発生した鬼付女川の氾濫について刻まれています。

(当時のMRT映像)「一ッ瀬川支流の鬼付女川が氾濫し、旧国道10号線に面します店舗や住宅およそ70世帯がすっぽりと水に浸かりました」

川の氾濫により、町の中心部まで濁流が押し寄せ、浸水範囲は368ヘクタールに及びました。

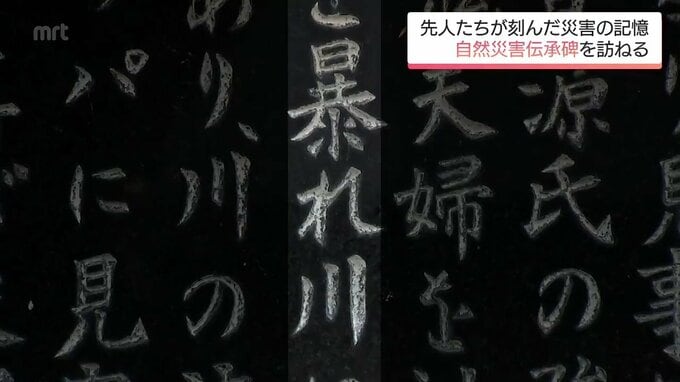

(玉岡克希 記者)「こちらに、昔源氏の強弓の使い手が鬼夫婦を討ち、その積年の恨みが鬼付女川を暴れ川にしたと記載されていますね」

橋のたもとには鬼のモニュメントがあり、碑文には、川の流れが永遠に穏やかであるように願いを込め、カッパに見守らせたと刻まれています。当時のことを知る人に話を聞いてみると・・

(鬼付女川付近の住民)「ずっと向こうから水が上がってきて、初めて見た光景だった。ちょうど1階のこの辺まで・・全部(家具が)浮きましたからね」

(石碑の近くを)通ると、思い出しますよね。やっぱり、記憶は、文字で書いて(残すことが)すごく大事だと思います」

この災害を教訓に、鬼付女川周辺では、底上げをした住宅が多く見られます。