特集は、延岡市出身の高橋福治に注目します。福治は自らも全盲でありながら、戦前の沖縄で視覚障害者のための学校を設立した人物です。

およそ100年前の沖縄で盲学校を設立した福治。終戦の日に、福治の一生を通して、障害者と戦争について考えます。

盲学校はあるか?

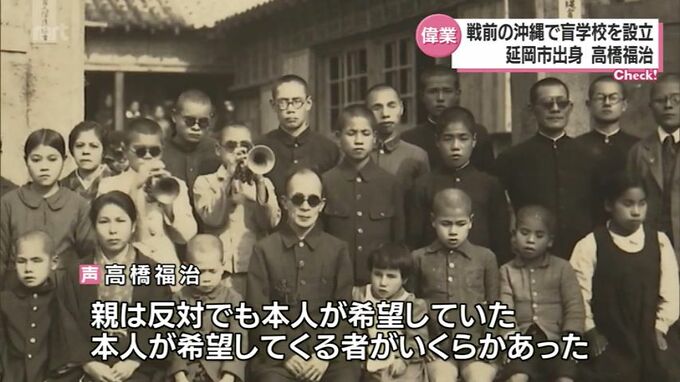

(高橋一郎さん)「これが福治・・・」

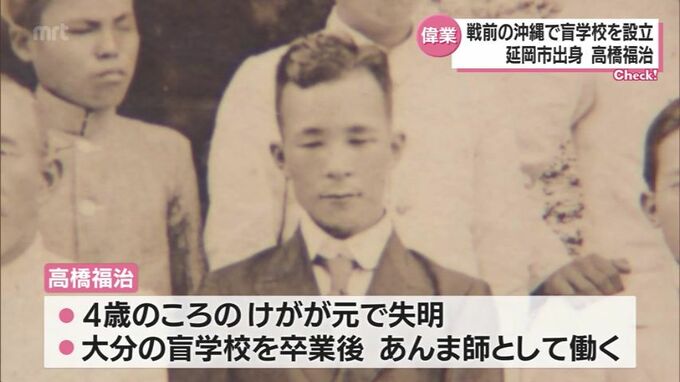

古い写真に家族と写る男性。延岡市出身の高橋福治です。

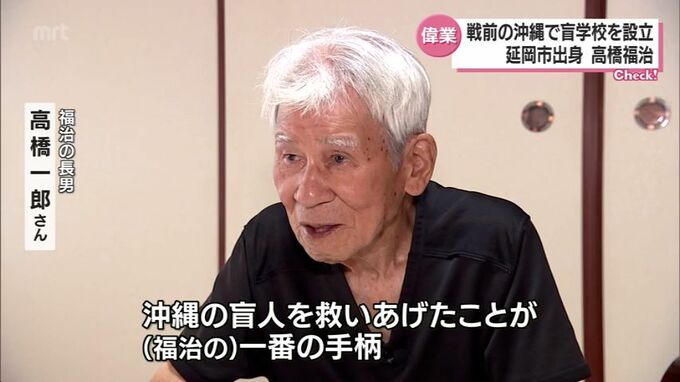

アルバムをめくるのは、福治の長男で現在、宮崎市に住む一郎さん、90歳です。

(高橋一郎さん)

「(福治は)沖縄の盲人の人たちを救い上げたということが一番の手柄だと思う」

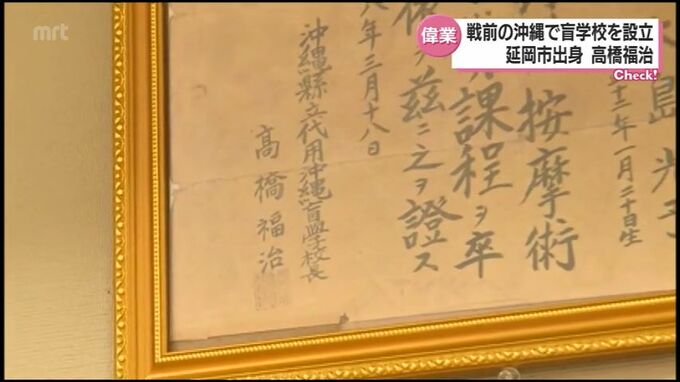

福治は、4歳のころのケガが元で失明。大分の盲学校を卒業後、宮崎県内であんま師として働きます。

その後、もともと興味を持っていた沖縄にも目が見えない人がいるのではないかと考え、沖縄県庁に「盲学校はあるか?」などを尋ねる手紙を出しました。

当時のことを振り返る福治の音声が残っています。

(高橋福治の音声)

「返事が盲学校はなし、あんま・鍼灸の試験も県では施行していない、そういうような返事がきたから、すぐ僕は沖縄行きを決心した」

沖縄盲教育の父

24歳の時、沖縄に渡った福治。

視覚障害者の家を1軒1軒まわって、目が見えなくても教育が大切だということを訴えました。

(高橋福治の音声)

「『目の見えない子どもを学校に行かせて何があるか』この一語に尽きるとですよ。根気よくあの手この手で行きましてね、お百度踏んでですよ。親の理解を求めてから。親は反対でも本人が希望していた。本人のほうから希望してくるものがいくらかあった」

説得の甲斐あって3人の生徒が集まり、沖縄公会堂の一角で点字の授業をスタートさせました。

沖縄盲学校の始まりです。

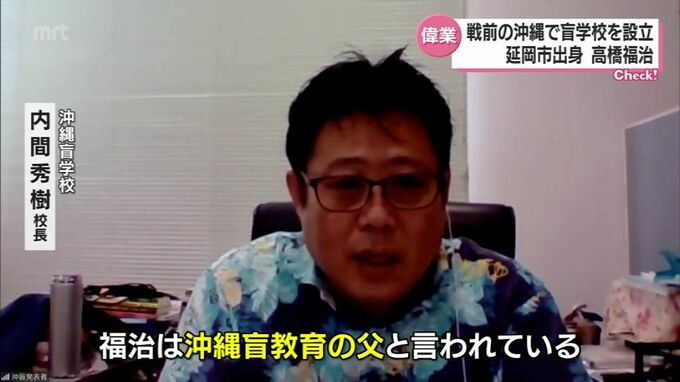

(沖縄盲学校 内間秀樹校長)

「(福治は)沖縄盲教育の父と言われています。人権を訴えるということが社会的に後々になるんですが、先進的な、先駆的な取り組みだったんじゃないかなと考えています」

福治は点字の読み書きやそろばん、それにあんまなど生徒が自立するための教育をほどこしました。

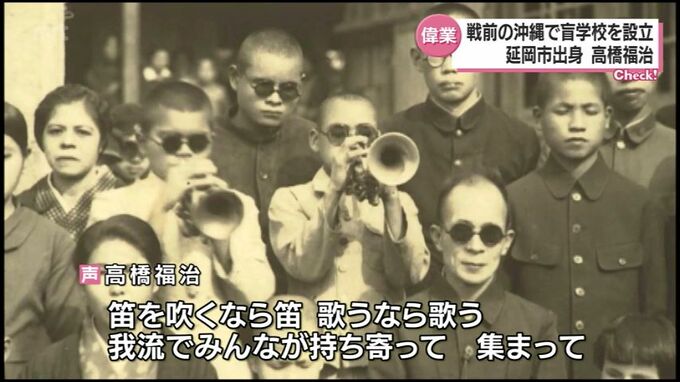

そして、時には生徒たちと音楽を楽しんだといいます。

(高橋福治の音声)

「ラッパを好きなのはラッパを吹く、太鼓が好きなら太鼓、タンバリンていうかな、笛を吹くなら笛、歌うなら歌う、我流でみんなが持ち寄ってね、集まって」