耳にする機会が増えてきた「ヤングケアラー」という言葉。ヤングケアラーとは、大人に代わって家族の世話や家事を日常的に行っている子どもたちのことで、学業などへの影響も懸念されています。去年、初めて行われた石川県の調査では小学6年生の13人に1人がヤングケアラーとみられる実態が明らかになりました。

なかなか、表面化しにくい特徴があるヤングケアラーを支援する活動が県内でも広がっています。

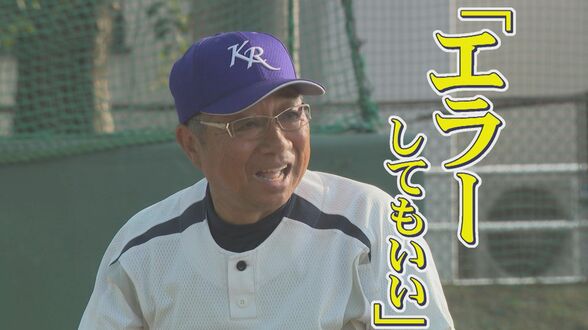

ヤングケアラー協会代表理事 宮崎成悟さん

「高校3年生のときに母の症状がさらに悪化して、車椅子と、ベッドを往復するだけの半分寝たきりみたいな感じになってしまって、そこから本当にもういわゆる介護みたいなことをずっとやっていた」

ヤングケアラー協会の代表理事宮崎成悟さん。15歳の時に母親が難病を患い、32歳までの17年間、家事や介護を行うヤングケアラーでした。

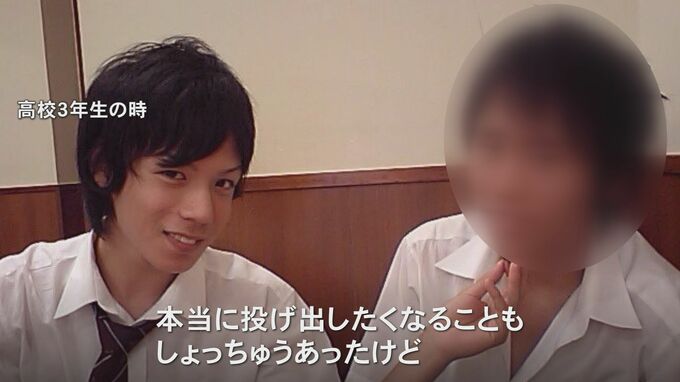

ヤングケアラー協会代表理事 宮崎成悟さん

「ヤングケアラ―という自覚はなかったんですよね。一緒に病院に行くとか、買い物の付き添いとかいうところから始まって、徐々に家事の負担が大きくなっていって。本当に投げ出したくなることもしょっちゅうありましたけれども、投げ出すわけにもいかなかった」

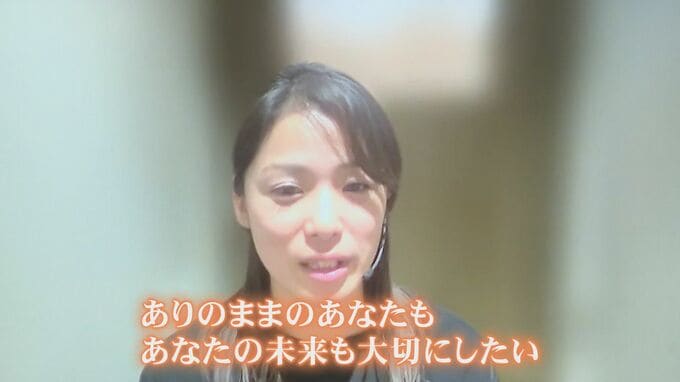

宮崎さんは自らの経験をいかし、ヤングケアラーとして悩む子どもや若者を支援するため、2021年にヤングケアラー協会を立ち上げました。この日、宮崎さんは県の少子化対策官室の職員とオンラインでの打ち合わせを進めていました。ポスターのキャッチコピーを考えたヤングケアラー協会の小林 鮎奈さんも元当事者です。キャッチコピーには目の前の環境に追われ、一人で思い悩んでいた自身の体験も込められています。

ヤングケアラー協会 小林 鮎奈さん

「ケアとか大変なことが目の前にあると自分のことってちょっと置いてけぼりになってしまうというか、そんな感じの気持ちもすごくありました。先のことを考えたりする余裕も、私の場合なかったので何かそういった気持ちも込めて、ありのままのあなたもあなたの未来も大切にしたいっていうキャッチコピーです」

ヤングケアラーの心の負担を減らそうと、県が先月からスタートさせた無料相談。子どもたちが思い立ったときに相談できるよう、SNSのLINEを活用し24時間受け付けています。宮崎さんたちヤングケアラー協会は県の委託を受けその相談役を担います。

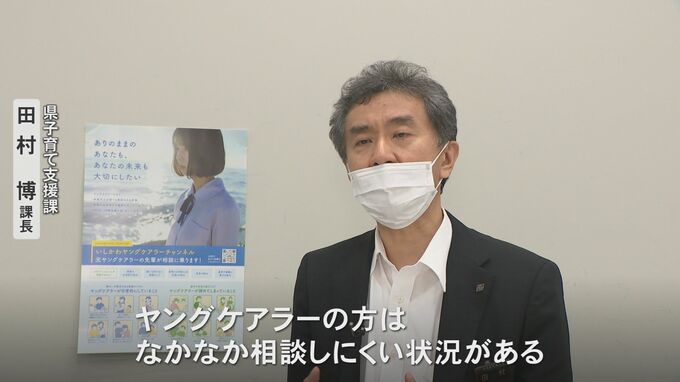

県健康福祉部子育て支援課 田村 博課長

「自分の心の声を誰にも言えない。ヤングケアラーの方ってなかなか相談しにくい状況がある。LINEだと匿名での相談も可能だし、24時間いつでも自分の心の気持ちを訴えることができるのでSNSを使うのが一番いいだろうと」

運用からおよそ2か月、現在は42人が登録しています。宮崎さんは元当事者として周りに気にかけてくれる大人がいることが、ヤングケアラーにとって心の支えになると話します。

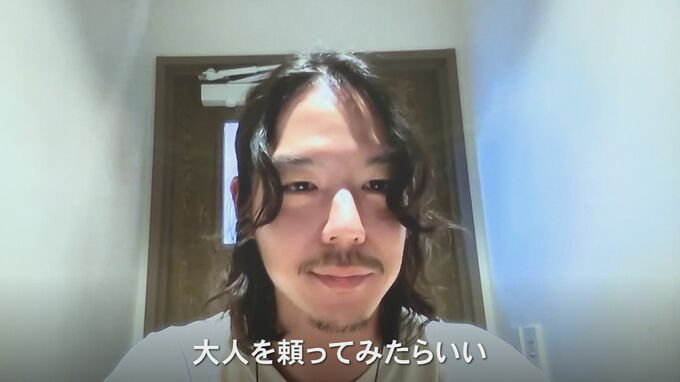

ヤングケアラー協会代表理事 宮崎成悟さん

「自分はこの道しかないんだと思って歩いてる。ヤングケアラーってそんな状況だと思っていて、そこ大人がに明かりを灯してあげたら本当は1つじゃなくて、5つも6つも道があって自分で道を選べるってことが、納得感に繋がっていくと思うので、その選択肢を大人からもらうような考え方で大人を頼ってみたらいい」

北陸学院大学の幼児教育学科で教べんをとる講師の松本理沙さん。社会福祉学を専門とする松本さんも、重度の障害を持つ3歳年下の弟のケアをしてきた元ヤングケアラーです。ヤングケアラーが生れる状況について、少子高齢化や核家族化など近年の家族構成の変化もあると指摘します。「周囲につながりがない場合に家族で抱え込もうとしてその結果、ヤングケアラーと呼ばれる子供たちが生まれる」(北陸学院大学幼児教育学科 松本理沙さん)ヤングケアラーが社会問題として取り上げられるようになる中、松本さんには講演の依頼が寄せられます。松本さんは「お手伝いは子どもの意思できょうはお手伝いしたい・したくないと選択できるもの。ケアは選択する環境が無くて自分がしないと家庭が回らないといった違いがある」と語りました。

家族間の問題という意識から、周囲に打ち明けにくかったり気づかれにくかったりする特徴があるヤングケアラー。支援にはそれぞれの環境を把握することが大切だと訴えます。

北陸学院大学 幼児教育学科 松本理沙さん

「子どもが家族のケアをしたいと思っているのかいないのか。子どもがしたいと思っている場合でも、子ども自身の学業や就職などに影響がないか。そういったことを見ていく必要がある」

後援会の参加者

「よくお手伝いする子とヤングケアラーは線引きが難しいなと思った」

「身近にもしそのような人がいたら自分も年齢を重ねてきたので、力になれたらなというのは講演で勉強になった」

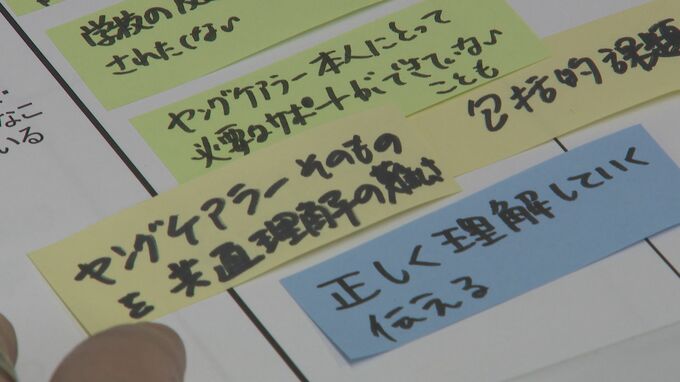

松本さんや県内の有識者らが去年、立ち上げたのが「ヤングケアラープロジェクトいしかわ」です。月に1度ヤングケアラーや元当事者を対象にしたカフェを開くほか、シンポジウムを開催し理解を広げる活動を続けています。

プロジェクトのメンバーは

「ヤングケアラーについてみんなに分かってほしいけど、どうやって伝えたらいいのかがなかなか難しいのが課題。根本にある課題だから周知がうまく広がらない自分がどうやって扱ったらいいのか分からないとかそこに繋がる気がする」

北陸学院大学 幼児教育学科 松本理沙さん

「経験の個人差が大きすぎて、ヤングケアラーはこうだよという話がしにくい」

28日、金沢市で開かれた勉強会。プロジェクトのメンバーはヤングケアラーについて正しく理解してもらうための活動や、ネットワークづくりなど、悩んでいる子どもや若者を取りこぼさない運営方法を探ります。

プロジェクトのメンバー

「つながりの先に行政のサービスがあったり、つながりのさきに相談があったり、分野を分けて教育、福祉とかいろんなところがあるからそこに繋がっていけるようにしたい」

社会から孤立しがちなヤングケアラーを社会全体で見守り、サポートしていくために必要なこととは…。

北陸学院大学 幼児教育学科 松本理沙さん

「みんながヤングケアラーに関する知識を持つことで自分が関りを持つことができるお子さんに対して気配りをしたりサポートしたりそういったことで繋がるのであればその子供たちの負担、生きづらさを減らすことに繋がる」