公文さんは大手スーパーの水産部門で働き、三枚おろしやマグロの解体など、鮮魚を扱う技術を身に着けました。そんな公文さんが20年勤めたスーパーを退職したのは長年、魚を扱う中で感じたある思いからでした。

◆MRO兵藤遙陽アナウンサー「お魚普及活動を始めたのが2019年頃ということですかねどうして始めたんですか?」

◆ゆきちゃん「私はずっとスーパーの水産売り場で勤務していたんですが、自分が勧めたい魚とお客様が手に取る魚が違ったりするんですね、それはお客さんに私が旬の魚をうまく訴求できなかったり、お客さん自身もどうやって食べたらいいか分からないとかいうのがありまして、それだったらもっと魚を食べて欲しいということで、そういった食べる会を開催しました」

退職後お店を開く前にまず取り組んだのは、「おさかな会」。ゆきちゃんが選んだ魚を食べてもらう会です。始めは場所を借り、親しい人だけの集まりでしたが、徐々にSNSでもその活動を広めていきました。「おさかな会」はこれまで100回以上、のべ300人以上が参加しました。

◆ゆきちゃん「そのときそのときで、テーマを決めて皆さんで魚のフルコースを食べる。そして私がちょっとした知識とか挟みつつ、皆さんにもっと魚をより深く知ってもらおうという会になってます」

インスタグラムやLINEで「おさかな会」の情報を得た参加者や登録メンバーとなったリピーターが「おさかな会」に参加します。

この日の「おさかな会」には、リピーター4人が店の2階に集まりました

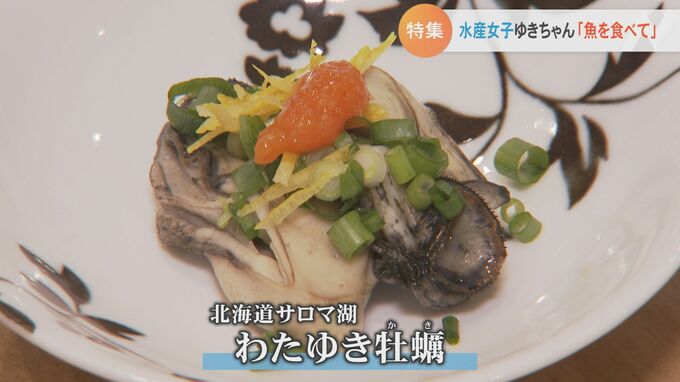

まずは「牡蠣の2種食べ比べ」。①北海道サロマ湖の「わたゆき牡蠣」。サロマ湖が凍結すると出荷停止になる期間限定の牡蠣 ②地元石川県能登中島の「能登かき」。石川県民には欠かせない冬の味です

◆ゆきちゃん「自分の好みがどこの産地か知ることが最終的な目的となっています」

◆参加者「能登牡蠣って牡蠣らしい牡蠣でサロマ湖はなんか違う…」「両方美味しい」

お店で買っても詳しい産地情報までは聞くことがないと語る参加者。こうして情報を教えてもらうことで「おさかな」への興味がより深まると言います。

牡蠣のあとは、参加者が初めてというカニしゃぶも提供しました。

気になる牡蠣の食べ比べ。私も挑戦してみました。

◆兵藤アナ「うーん」「私は食べた感じでは中島の牡蠣の方が好きだったんですよ」

ここでゆきちゃんが具体的な味の違いを説明してくれました。

◆ゆきちゃん「北海道の方がえぐみが無いというか、最後に残る磯の香りがそんなにしつこくないというかシンプルに牡蠣のおいしさだけ詰まってるというものになります」「中島の牡蠣は粒も大きいですし弾力もあって後から旨みが出てくるみたいな」

同じ食材や調理方法でも産地によって味の違いがあり、「自分の好み」を探す楽しみが広がります。

おさかなゆきちゃん。目標は「魚のエバンジェリスト=伝道者」と語ります。

具体的な活動としては、つながりのある全国の漁師さんからの魚を仕入れ産地による食べ比べ。地元石川の教育機関とも連携したお魚講座。「水産女子の元気プロジェクト」メンバーとの交流を通した普及活動を挙げてくれました。

お魚をもっとおいしく食べて欲しい。「魚伝道師」おさかなゆきちゃん。これからも注目です。