1969年の映像が復元の鍵に

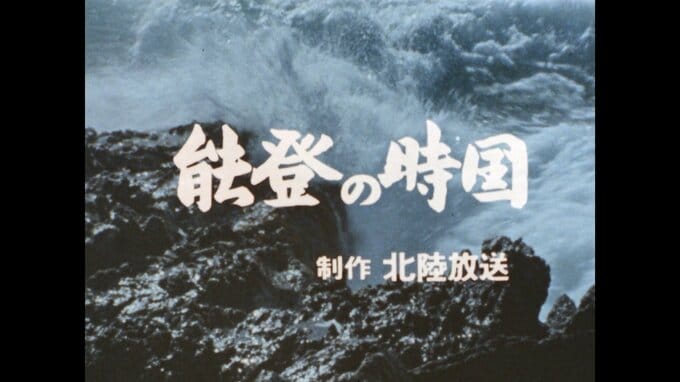

そんな中、貴重な資料として協会が参考にしているのが1969年に撮影された上時国家住宅の映像。1969年にMROテレビで放送した番組「われら一族 能登の時国」です。

番組では、時忠の末裔である上時国家・下時国家の人々を取材した30分番組で、能登の厳しい気候風土に耐えながら紡いできた800年余の歴史を伝えています。

協会の遠藤さんに映像を見てもらいました。

文化財建造物保存技術協会・遠藤優さん「上時国家住宅はこれまで、建築的な面で言うと、本格的な調査というのはされておらず、図面であるとか写真とかが全くないような状況で特に内部についてはほぼありません。この映像には、倒壊前の建物内部の様子が記録されており、室内がどういう構造になっていたのか、例えばこの襖はここにあったとか。潰れている階間の壁はどういった仕上げだったのかといった、復元に不可欠な情報が含まれています」

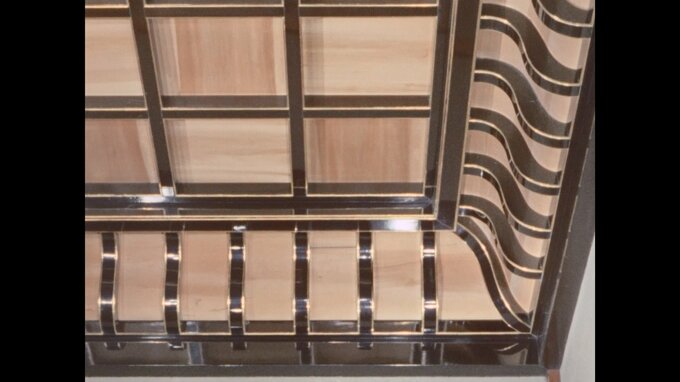

その代表的な一例が、上時国家住宅で一番豪華な「大納言の間」です。大納言の間は、その名の通り、大納言にあった平家第一の実力者・時忠の威光を示すシンボル的な部屋です。前田家十三代藩主・斉泰(なりやす)が、上時国家を訪ねた際に自らの官位が中納言であったため、天井に紙を張り格式を下げてから入った逸話が残され、格式の高さを伝えるエピソードが残っています。

書院造のこの部屋の天井は、縁金格子(ふちきんこうし)折り上げ天井という通常の住宅では使われない建築技法で造られています。

文字通り、天井の木材の縁に金があしらわれて、壁に近い部分には、曲げ加工がされているように見えます。

この縁金格子折り上げ天井を、協会の遠藤さんは、この映像によって初めて「雰囲気がつかめた」といいます。

文化財建造物保存技術協会 遠藤優さん「複雑な構造が映像を通じて、このように組み込まれていたのかがわかります。実はこの装飾部材が屋根の外側に飛び出ているんです。倒壊する時にポーンと外れて。この部材はあるんです、外部に飛び出した状態で。でもこれだけを見ても、一体これ何なんだと、どういう建物のどの位置にあったのか全然分からなかったのです。」

上時国家住宅は、国重要文化財指定の際に「近世木造民家の一つの到達点」と評価されました。「民家」とはいえ、その建築には、一般の住宅建築の技術ではなく、寺院建築の技術を持つ人たちが手掛けたと考えられます。断片的な部材を正しく元の位置に戻すためにも、映像は貴重な手がかりとなります。