野村さんは、5か月前に公費解体の申請を終えましたが、いまだに工事が始まっていません。これまで、公費解体が思うように進まない原因は、大きく2つあるとされていました。ひとつは「申請手続きの煩雑さ」、そして「解体業者の確保」です。

まず「申請手続きの煩雑さ」については、建物の相続権利があるすべての人の同意が必要でしたが、国は、今年5月から1人の申請で解体を進められるよう制度を改めました。これにより手続きのハードルは、以前に比べると改善されつつあります。

解体業者についても、作業環境の改善などが進んでいますが、課題は残されています。

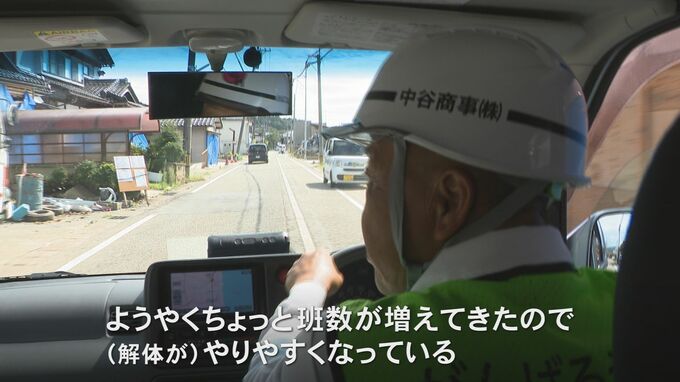

県構造物解体業協会・中谷和浩さん

「道もかなり良くなった。前は、こんなスピード出して通れなかったよ。ようやくちょっと班数が増えてきたので、やりやすくなってます」

金沢市の解体業、中谷和浩さん。珠洲市で公費解体の調整役を担っています。

珠洲市蛸島町に8月、宿泊拠点が完成し。このほか能登町や七尾市の民宿などを活用しながら、珠洲市で作業にあたる業者のほぼ全員が、近隣の宿泊拠点から現場に通える体制が整いました。しかし、現場では新たな課題が。

県構造物解体業協会・中谷和浩さん

「この山になったものを分別しないといけない。木材なんやけどよく見たら瓦、ボード、紙、綿…いろんなものが混ざっている。これを分けるのがものすごく大変で。」

解体で出た廃棄物を自治体が指定した仮置き場に運び込むため、10品目以上にのぼる細かな分別作業に時間がかかっているのです。

県構造物解体業協会・中谷和浩さん

「4人から5人で、2日間でやらないとダメ。だから非常に辛い作業です」

さらに中谷さんは、珠洲市内1800あまりの現場のうち住民の都合でまだ手を付けられない現場が3分の1以上の670件あると話します。なかでも多いのが「倒壊した建物から必要なものを出したい」という住民からの要望です。危険が伴う場合を除き、原則、建物に残された家財道具などは、所有者が工事を始める前に取り出しておく必要があります。工事の順番を待っている珠洲市正院町の野村幸雄さん(81)も、自身が心臓の病気を患っている上、妻の静枝さんは半身不随。そのため、自宅から品物を取り出したりといった作業は「辛い」と話していました。

災害廃棄物の分別による事業者の負担のほか、このように奥能登の高齢化なども公費解体を遅らせる要因となっています。