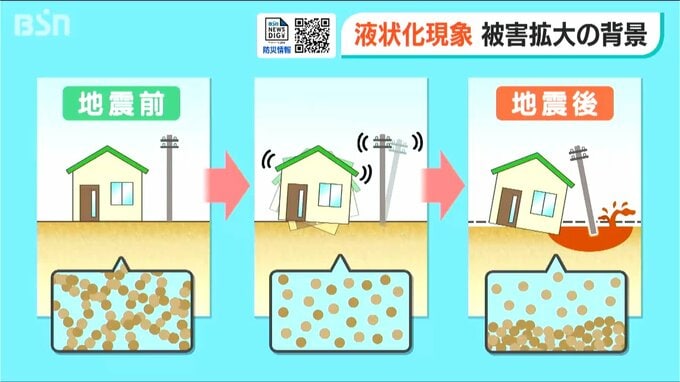

液状化現象が起きやすい地盤は砂の粒子の間を地下水が満たしています。地震が発生すると、その振動で砂の粒子が分離し地下水に浮いたような状態になります。

その後、砂の粒子が沈むと砂や泥が混じった地下水が地面の割れ目から噴き出したり、地盤沈下などをもたらしたりするのです。

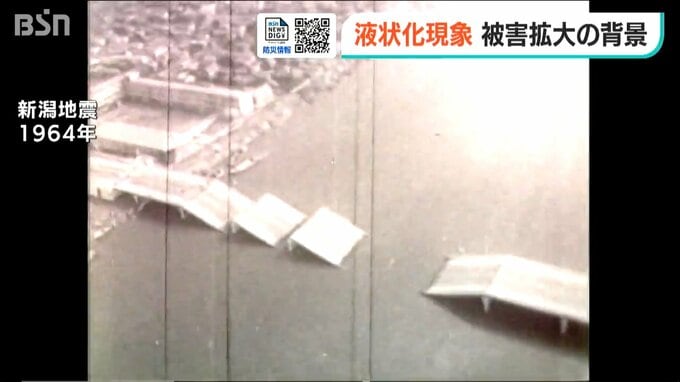

液状化現象が注目されたのは、1964年の新潟地震でした。

県営アパートが倒れ、信濃川にかかる昭和大橋の橋げたが落ちるなど甚大な被害をもたらしました。

その土地に液状化のリスクがどれくらいあるのか。それが分かるのが北陸地方整備局や地質の研究者らが一緒に作った「液状化しやすさマップ」です。地質の性質や昔の地形などをもとに、液状化の危険度を5段階で示しています。

記者リポート

「被害が大きかった西区の一部地域は、危険度が高い赤色のほか、過去にも被害があったことを示す灰色にもなっています」