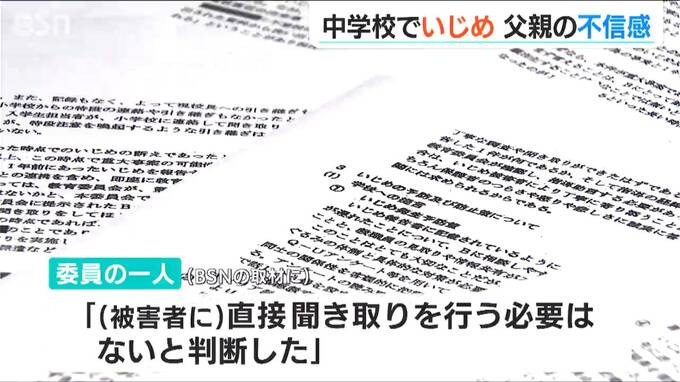

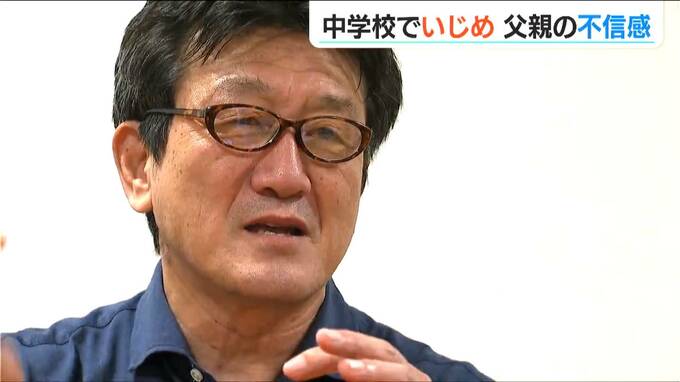

「被害者への聞き取り」ができなかったとする、いじめ問題調査委員会の報告書に父親は不信感を抱いています。

【男子生徒の父親】

「判断ができない理由として、うちの子(被害者)に直接会って話ができなかったとしていますが、こちら側に会って話をしたいという打診は一切ありませんでした。事務局の教育委員会からも一切話がありませんでした。その辺がおかしいなと」

いじめ調査委員の1人はBSNの取材に対し「教育委員会が被害者の父親に聞き取った内容などの文書が提出されたことから、直接聞き取りを行う必要はないと判断した」とコメントしています。

新潟県のいじめ調査委員会の委員を過去に務めたことのある上越教育大学の高橋知己教授は、こうした報告書を作成する上で「被害者に直接聞き取りを行うことは重要なことだ」と指摘します。

【上越教育大学 いじめ・生徒指導研究研修センター長 高橋知己教授】

「子どもの苦しさの感じ方、味わった苦痛を明記することで、次はそれを取り除くように、除去するように、指導していこうじゃないかと教師側が感じる。報告書は、まとめであると同時に再発防止のスタートなんですよ」

男子生徒は不登校のまま中学校を卒業。

父親は、教育委員会や学校が適切に対応していれば「息子は学校に戻ることもできたかもしれない」と話します。

【男子生徒の父親】

「何があったのかはっきりさせて、加害者たちからの誠意ある謝罪があったのならば、息子は復学できた可能性は大いにあった」

父親は再調査を求めており、田上町では6月の議会で補正予算案を提出し、第三者委員会を新たに設置する方針です。