「私たちはずっと喉から手が出るくらい臓器が欲しかった。だからこそ…」父の重い決断

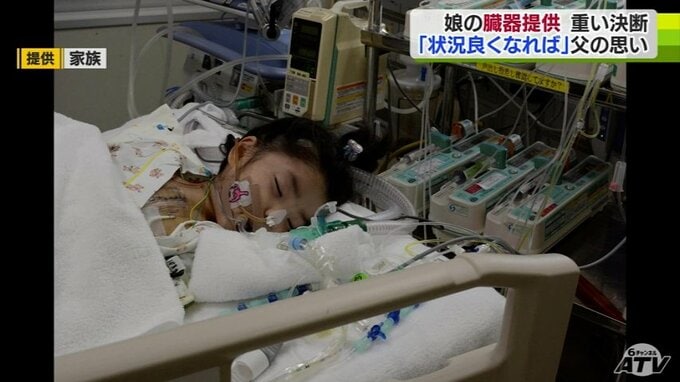

優希ちゃんは入院から3カ月後に容体が急変。心臓のはたらきを助けるために装着した補助人工心臓の中で血の塊ができて脳の血管に詰まり、脳梗塞を起こし脳の機能の4分の3が失われて治療は続けられなくなりました。

白木大輔さん

「先生は明言しませんでしたが、この状態は脳死であるということがすぐにわかりました。一瞬、時が止まったのを覚えています」

深い悲しみの中、白木さんは重い決断をします。

白木大輔さん

「優希の臓器を困っている人たちのために使ってくれませんかと先生に聞いていました。私たちはずっと喉から手が出るくらい臓器が欲しかった。だからこそ、この状況になった場合に提供する側にならなければという気持ちしかありませんでした」

臓器を提供する前、家族は優希ちゃんとの最期の時間を病室でゆっくりと穏やかに過ごしました。優希ちゃんは移植を待つ側から提供するドナーとなり同じように移植を待つ人たちに肺などを提供しました。

参加者

「臓器提供の話をちゃんと家族でしようって思いました」

「もし自分が提供される側、待っている側だったとしたら、早く臓器をもらいたいなって思うことが多いので相手のことを考えながら自分の考えも持ちながらしっかりと意思を固めたいなと思いました」

「死を考えることはどう生きるかを考えることなので一生懸命生きます」

白木さんは優希ちゃんの生きた軌跡をこうして語ることがみずからの使命と考えています。

白木大輔さん

「こういった体験を話すことができる人があまりいないのが現状だと思っていて、少しでも状況が良くなるのであれば話そうと思って今日に至ります」