県内の優れたものや取り組みに迫る「キラリ逸品」。今回は「津軽飴」です。昭和世代であれば煎餅に塗って食べたり、割り箸で舐めたりと、懐かしい思い出が蘇る人も多いのではないでしょうか。今なお江戸時代と同じ製法で作る津軽飴が愛される理由とは。

「とろり」としたつややかな琥珀色の水飴に、ねぶたが印刷されたブリキ缶。青森を代表する土産品「津軽飴」です。製造するのは、青森市本町の上(じょう)ボシ武内製飴所(たけうちせいたいしょ)です。江戸時代後期の安政5年、1858年から同じ製法で製造しています。

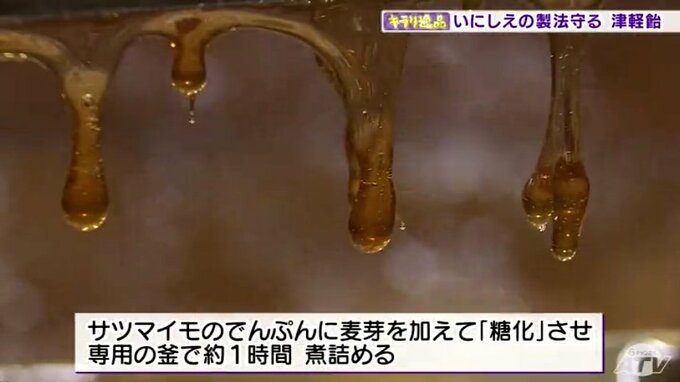

津軽飴は、でんぷんを原料にした天然の甘味料で、津軽藩四代藩主・津軽信政が領民の副業として製造させたのが始まりです。サツマイモのでんぷんに麦芽を加え、粘液状になる「糖化」反応で作る水飴は、専用の釜で約1時間煮詰めて仕上げていきます。

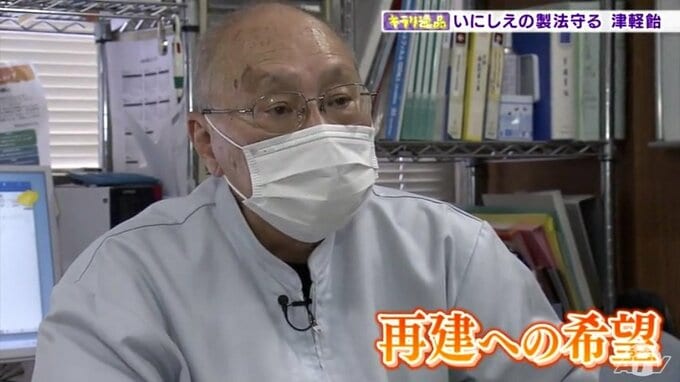

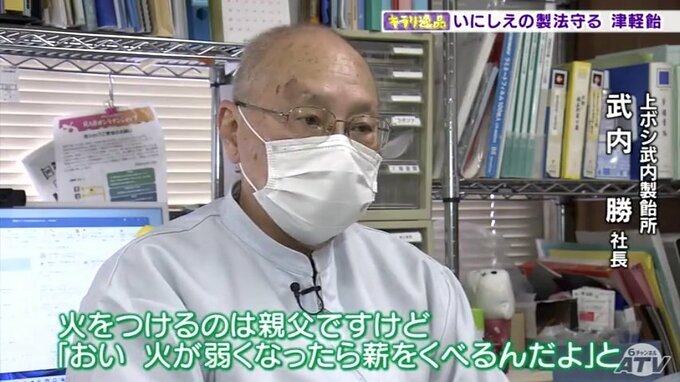

ただ、この作業は、小学生からかまどの火加減を任されていた9代目の武内勝さんだけにしかできないと言います。

※上ボシ武内製飴所 武内勝社長「火をつけるのは親父ですけど、私に『おい、火が弱くなったら薪をくべるんだよ』と。煮詰まってきたら親父が来て、飴の硬さの加減見て。それを私も盗み見ていた」

細かいレシピではなく、代々「飴の硬さの調整」だけ受け継がれてきた作業では、その日の気温や湿度などで火加減や煮詰める時間を変化させ、あの独特の粘度に調整します。

※武内勝社長「冬は割り箸が刺さらない位、固まるから柔らかく煮詰めている」

そして硬さと香りを見極め、おなじみの缶に注いで冷やしていくと、砂糖不使用、添加物なしの天然の甘味料が完成します。

※高山基彦キャスター「煮詰めた直後の津軽飴を用意していただきました。まだほんのり温かく滑らかです。甘さが強くて、優しい上品な味わいです」

江戸時代から160年あまり続く津軽飴。しかし、その歴史は一度、途絶えかけたことがあります。1945年7月28日、青森市は一夜にして焼け野原と化しました。青森空襲です。

※武内勝社長「それこそ焼け野原と聞いています。昔はこのあたりはメイン(通り)でしたから」

当時、まだ武内さんは生まれていませんが、のちに父親から、この空襲で工場を失ったことを聞かされます。ただ、焼け跡には再建への希望が残っていたとも言います。それが、親子で火加減を見守っていたあの釜でした。

※武内勝社長「『再建しなさい』って残ったんじゃないか、窯が。親父はそう思ったんじゃないかな」