戦禍をくぐりぬけた釜一つから製飴所の復活が始まります。青函連絡船が再開すると、「津軽飴」は土産品として重宝されました。

※武内勝社長「青函連絡船の売店へ、リヤカーに飴をどっさり積んで押す役目だった、配達で。お土産はうちの飴しか無かったみたいなんだよね」

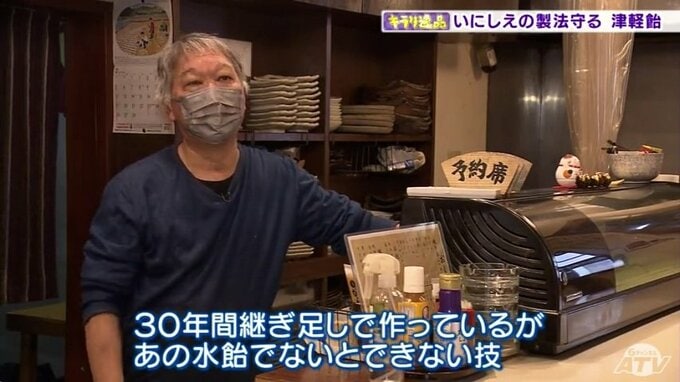

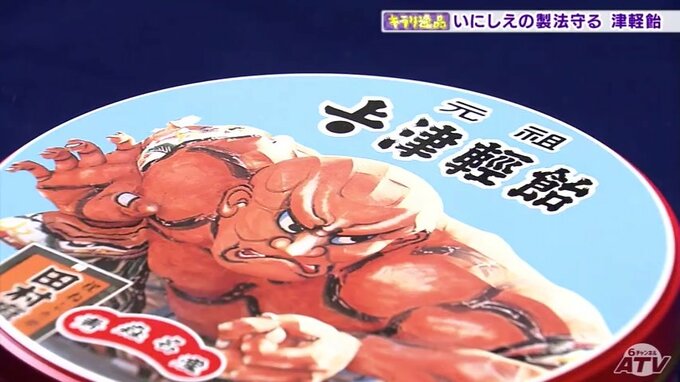

そして、各家庭に津軽飴のブリキ缶があるほど人気を博すようになると、プロの料理人もある用途で使い始めます。青森市にあるこちらの飲食店では、30年前から焼き鳥のタレに隠し味として津軽飴を使っています。

※鶴賀店主 敦賀政実さん

「コクととろみを付けるため。30年間継ぎ足しで作っているんですが、やっぱりあの水飴でないとできない技です。肉との絡み具合が良いですよね」

砂糖の糖質とは異なる麦芽の自然な甘味のまろやかさ、それにとろみが加わることで鮮やかな「照り」が出ることなど、その用途が見直されています。

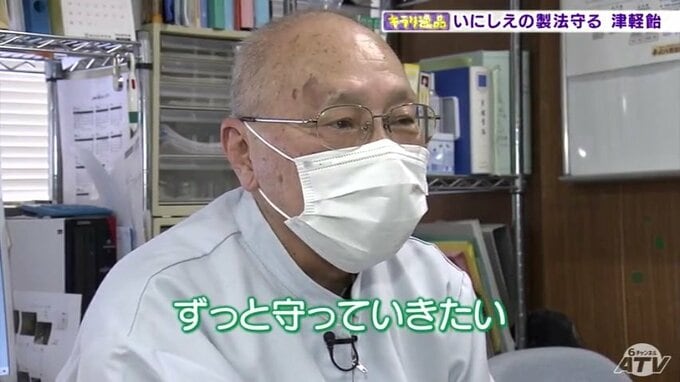

江戸時代から続く製法で、今なお愛される津軽飴。武内さんは、あの釜で飴を煮詰めながら自身の役割りをこう達観します。

※上ボシ武内製飴所 武内勝社長

「ずっと守っていきたい。それしかない。昔からやってきた製法で、それを途切れることなく、ずっと伝えていくのが今の私の役目かな」

津軽飴は、ブリキ缶のほか、壺入り、チューブタイプも登場し、ネットショップでも購入可能です。