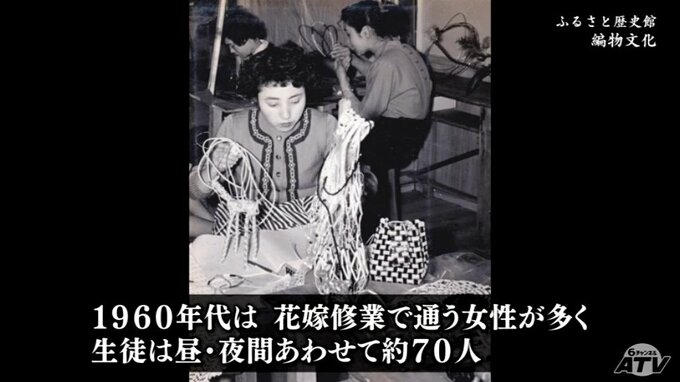

青森県の歴史を紹介するシリーズ・ふるさと歴史館。第62回は編物です。1960年代は、家族のためにセーターなどを編む女性が多く、編物教室は花嫁修業のために通う人で賑わいました。

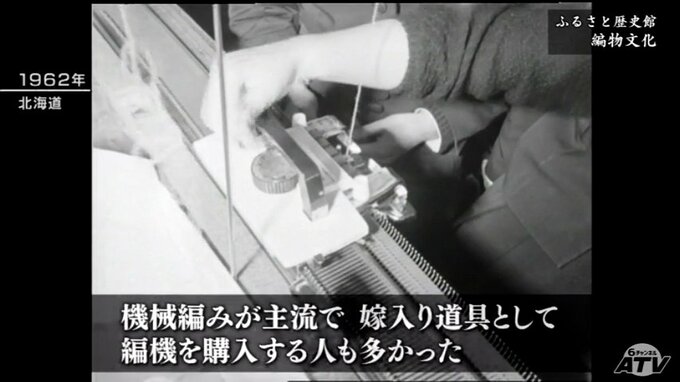

1960年代、冬が訪れる前に仕上げようと人々が精を出したのは編物です。現在とは異なり、既製品はさほど出回っておらず、毛糸を買ってきて家族の分の帽子やセーターを編む人が多くいました。

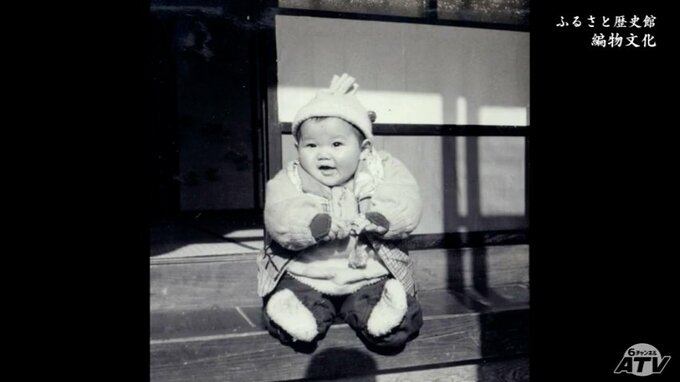

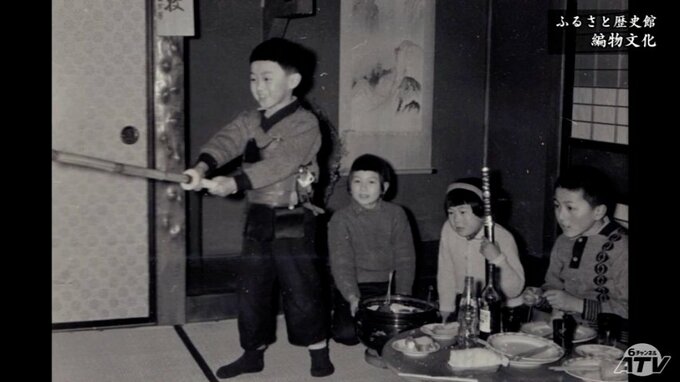

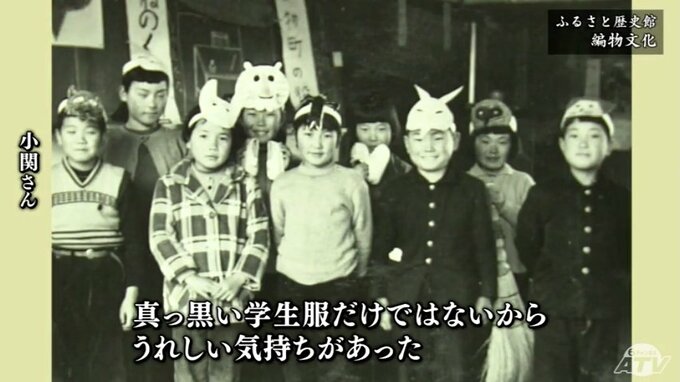

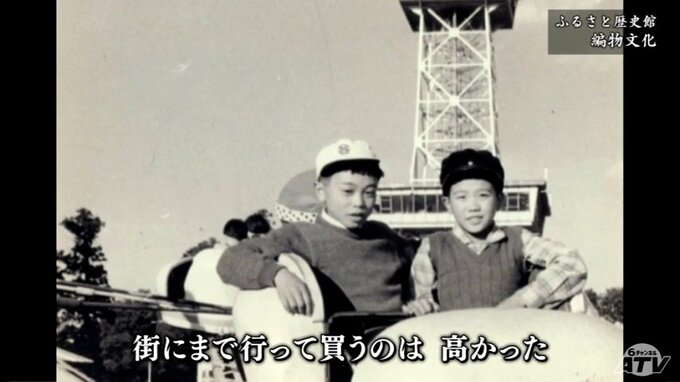

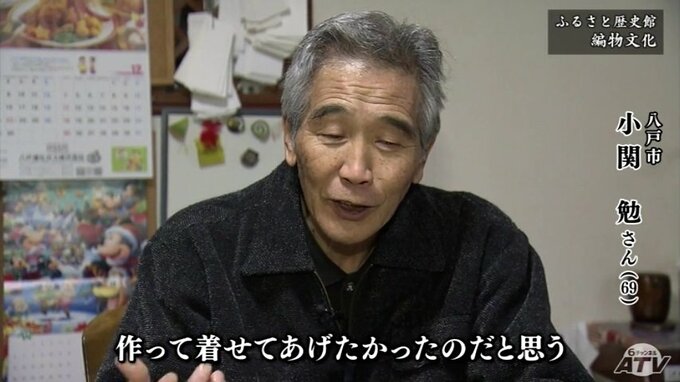

子供の成長にあわせてデザインや大きさを変えて編み上げられた服の数々。暖かくて身体にぴったり。子供たちにとっても特別な一枚でした。当時、服を作ってもらった時の喜びを青森県八戸市の小関勉さん69歳はこう、語ります。

※小関勉さん

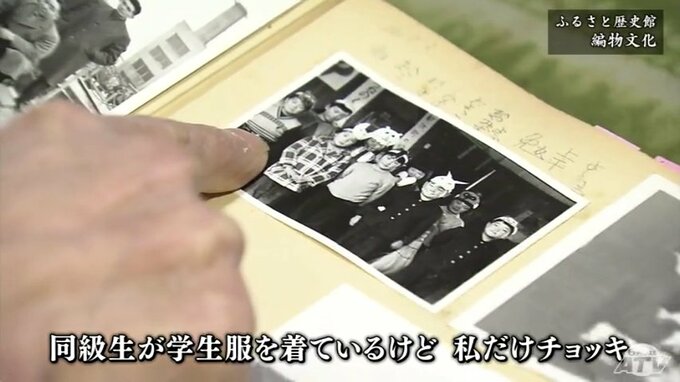

「学芸会の練習。同級生が学生服を着ているけど、私だけチョッキ。色合いがあるから、明るい感じがする。真っ黒い学生服だけではないから、嬉しい気持ちがあった」

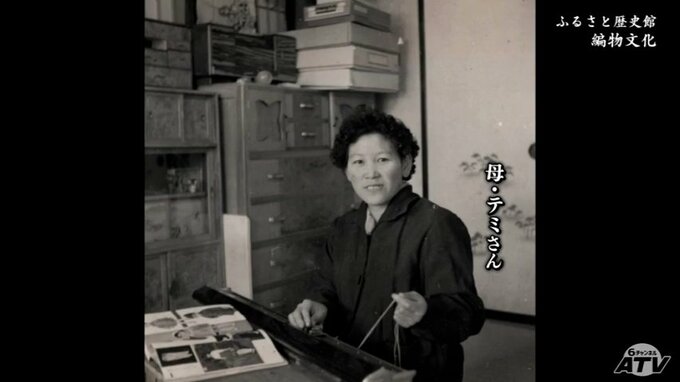

母・テミさんが作ってくれたもので、小関さんが大のお気に入りだったというのがこのチョッキです。

※小関勉さん

「街にまで行って買うのは高かった。(母親は)少しでも自分で作れるなら、作って着せてあげたかったのだと思う」

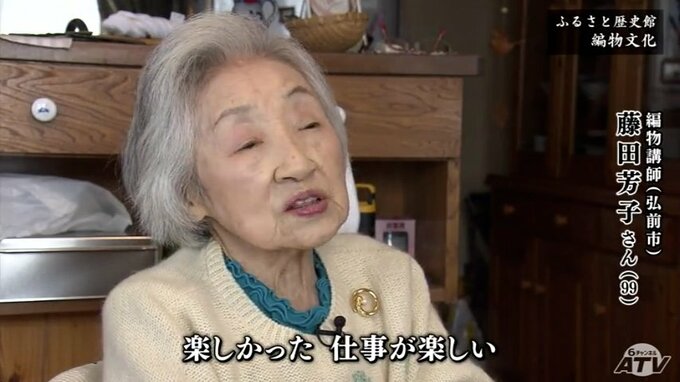

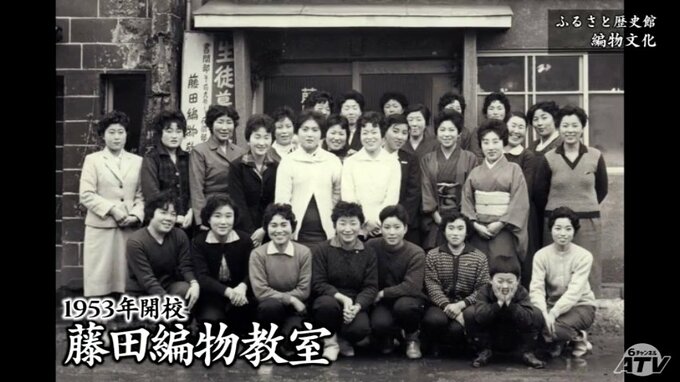

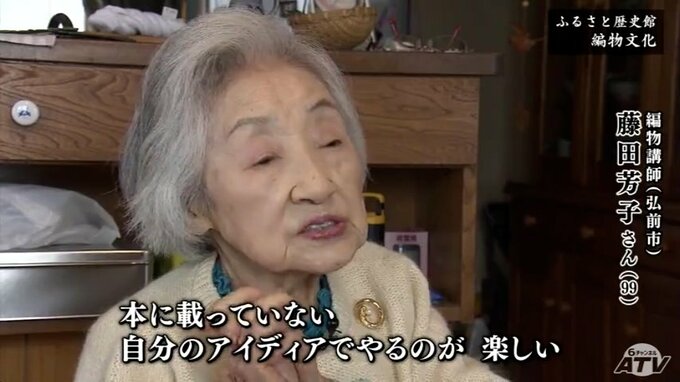

こうした人が増えるのにあわせ、賑わっていくのが編物教室です。弘前市の藤田芳子(ふじた・よしこ)さん99歳は、編物教室を始めて70年、いまも現役です。

※編物教室を開いている藤田芳子さん

「大変だとはあまり感じなかった。楽しかった。仕事が楽しい」

※藤田芳子さん

「生徒がたくさんいたときは、ザッザッという音がすごかった。必ず生徒が1台買うから、30人いれば30台」

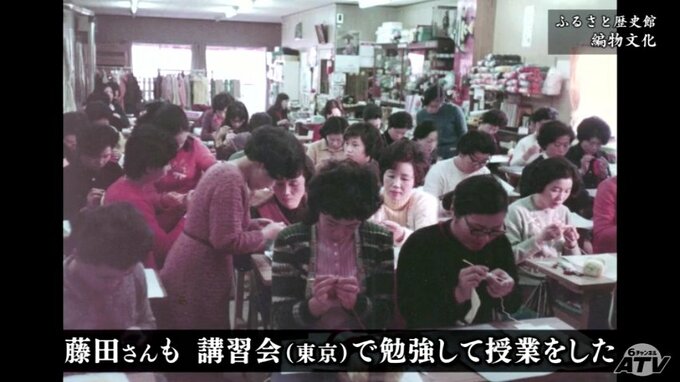

当時は、人々の暮らしが上向きファッションも様変わりしていた時代。藤田さんは最新の技術と流行を教えるために幾度となく東京の講習会に足を運んだといいます。

※藤田芳子さん

「(夜行列車で)朝早く上野に着いて、1日夕方まで講習を受けて、夕方にとんぼ返り。何回も行った」

苦労のかいもあり、教室の生徒たちはめきめきと腕を上げ、作品発表会やファッションショーを開くと毎回、大勢の人が詰めかけました。こうして、暮らしを支えながらお洒落を楽しめる編物は人々を魅了し、広く愛されました。

ただ、時代が進むにつれて、工場で生産された安くて多彩な既製品が出回るようになり、次第に編物は、人気に陰りが見えるようになります。

これと歩調を合わせるかのように、藤田さんの教室も生徒は減っていきいまは3人になりました。それでも、藤田さんはこれまでと変わらず、編物の魅力を、自分の手で仕立てることの価値を伝え続けています。

※藤田芳子さん

「その人の体型にあわせて、本に載っていない自分のアイディアでやるのが楽しい。世界に1つ!」

寒さ厳しい雪国、青森で編物は家族の身体だけではなく心も温め、生活に潤いを与えました。