※北村正哉 元知事(2002年)

「大蔵省がしきりにストップをかける。抵抗する。新幹線の話が始まると、『青森まで伸ばして空気を運ぶのですか』と言われた」

青森県民の悲願とされた東北新幹線の全線開業。東北本線の沿線には早期整備を訴える看板が設置されました。そして、関係機関が一体となって運動を展開し、北村知事が退任したあとの1996年に当初の計画通り、全線フル規格での整備が決まりました。

その後、レールの敷設や高架の建設などが進み、整備計画の決定から29年の歳月が流れた2002年、初めて新幹線が青森県へ乗り入れました。

新幹線の終着駅となった八戸は大きな賑わいを見せますが、時代が進むにつれてまた、新たな課題に向き合うことになります。

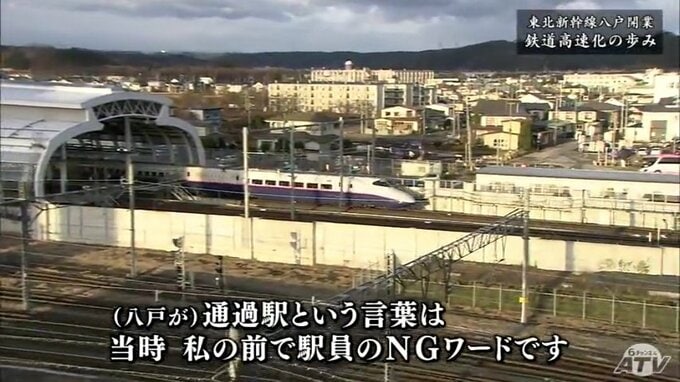

新幹線は新青森、そして北海道の新函館北斗までつながり八戸は、終着駅から通過駅になりました。

この問題に向き合ったのが当時、八戸駅長を務めた西野重俊(にしの・しげとし)さん67歳です。2010年、新幹線が初めて、八戸以北を走るにあたり、駅員にある指導を徹底していました。

※西野重俊 元・八戸駅長67歳

「通過駅という言葉は当時、私の前で駅社員のNGワードです。私はそうではない。途中駅だと。八戸駅の使命が終わるのではなくて、八戸駅の使命が変わるのだという思いから話していました」

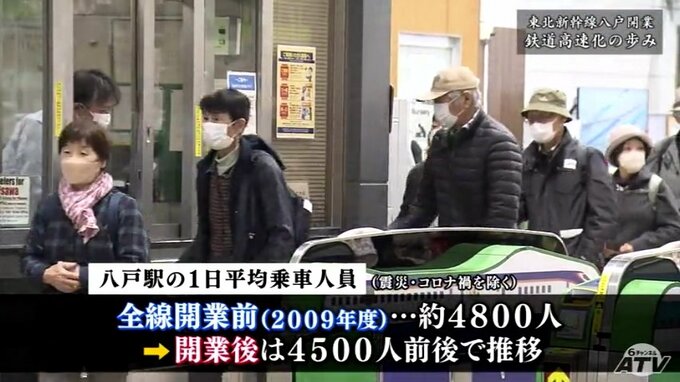

新幹線が延伸したあとも県南の玄関口、八戸の存在は揺らいでいません。1日の平均乗車人員は全線開業前の2009年度、約4800人だったのに対して、開業後も4500人前後と堅調に推移しています。

※西野重俊 元・八戸駅長

「(八戸は)漁業と工業など産業が発展しているので、ビジネスのお客様が多くおこしになるという基盤がしっかりしているから、これからも八戸の皆さんと連携を深めながら、より一層の新幹線効果を発揮していければいい」

青森県民の悲願、鉄道の高速化が実現してから20年。これから東北新幹線をどう活用しさらなる発展につなげるか。いま、問われています。

*備考 文中に出てきた北村正哉 元知事の「哉」はノがない特殊漢字

東北新幹線八戸開業、第3回は開業をきっかけに売り出された地域の食文化。八戸の新たな観光資源となり人気を集める一方、いま関係者が向き合っているリピーターの確保という大きな課題です。