シリーズでお伝えしている東北新幹線八戸開業20周年。第2回は青森県民の悲願とされながらも、整備計画が難航した「鉄道高速化の歩み」です。

大きく煙を吹き上げて走る蒸気機関車。

時代とともに技術革新が進み、鉄道は高速化しました。1960年代以降は、高速交通網として新幹線が全国各地に整備されていきます。

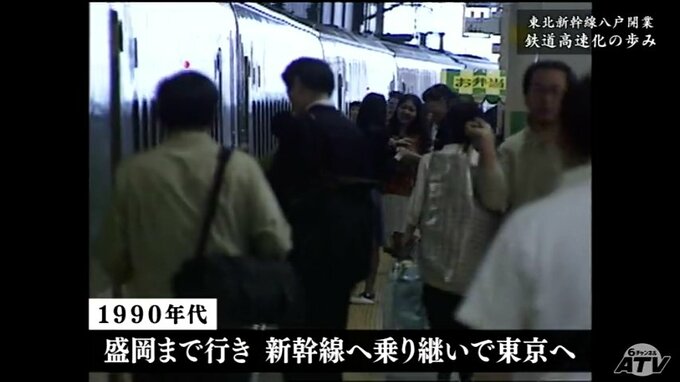

1990年代、青森県内にはまだ新幹線が走っておらず、東京へ行く際は特急はつかりで盛岡まで行き、新幹線へ乗り継いでいました。多くの人が旅行カバンを手に新幹線ホームへ急いで移動しました。

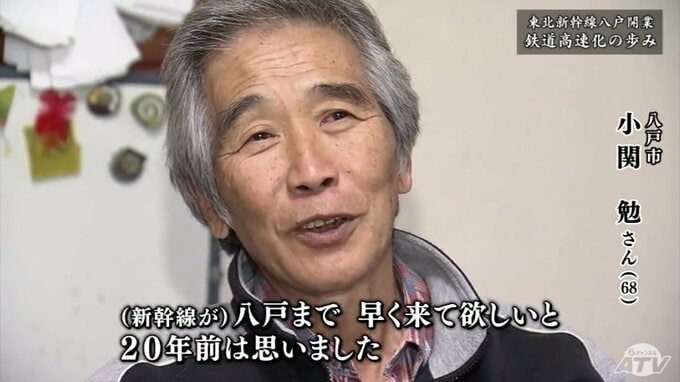

小関勉(こせき・つとむ)さんはかつて、新幹線が地元・八戸へ乗り入れるのを心待ちにしていたといいます。

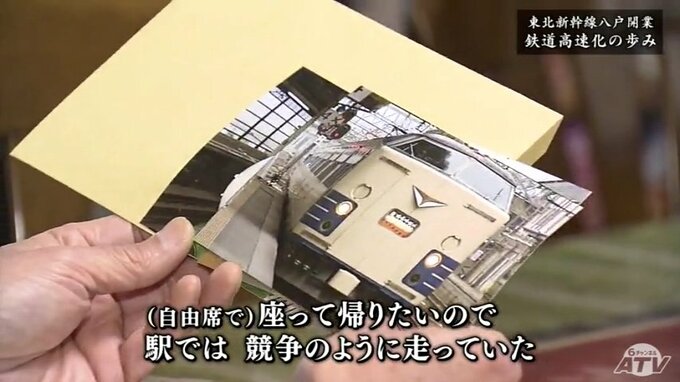

※当時を懐かしむ八戸市の小関勉さん(68)

「懐かしいなぁ。(自由席を)座って帰りたいので、駅では競争のように走っていた。(新幹線は)八戸まで早く来て欲しいと20年前思いました」

東北新幹線盛岡以北の整備は1973年に決まりましたが、計画は難航。一時は整備計画自体が凍結されたほか、暫定的に在来線も活用したミニ新幹線の導入も決定されます。

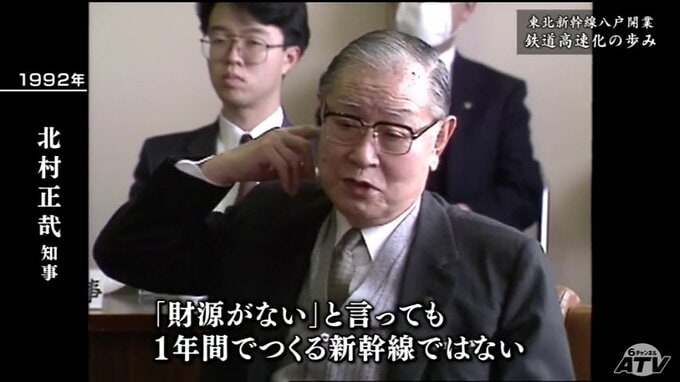

その背景に横たわっていたのが、国の財政難でした。東北新幹線には十分な予算があてられず、当時、北村正哉(きたむら・まさや)青森知事は、こう不満を漏らしています。

※北村正哉 青森県知事(1992年)

「大蔵省の断り方は『金がない・財源がない』。『ない』と言っても1年間で作る新幹線ではない。まるで日本の国ではないみたいだ。盛岡までが日本で、盛岡から北が日本ではないみたい」

さらに、北村知事は霞が関で開業効果を疑問視する声が根強かったとあかします。