始まりは300年以上前の江戸時代 藩主が目指した陶磁器の“自給自足”

俵谷アナの挑戦は、まだ肌寒い2024年の4月上旬でした。やってきたのは弘前市にある「津軽千代造窯」。1982年創業の窯元です。

重厚感のある扉を引いて工房の中へ入ると、津軽千代造窯の佐藤学さんの作品が目に飛び込んできました。

俵谷理瑶アナウンサー

「素敵な作品がたくさんありますね。初めて出会う作品なのに、どこか懐かしさがある」

俵谷アナが気になったのは、ふたがついた湯のみ茶碗のような器。

俵谷理瑶アナウンサー

「こちらは、どういった作品ですか?」

津軽千代造窯 佐藤 学 さん

「ふたがついていますので、例えば梅干しを入れてそのままで冷蔵庫で保管しても大丈夫です」

俵谷理瑶アナウンサー

「最初に見たとき、茶碗蒸しの器なのかなと思いました」

津軽千代造窯 佐藤 学 さん

「材料を入れて調理してもいいと思います。電子レンジも大丈夫です」

電子レンジ調理も冷蔵庫での保管も可能な津軽焼。

ほかにはどんな特徴があるのか、佐藤さんに詳しく聞いていきます。

津軽千代造窯 佐藤 学 さん

「まず地元の土、釉薬(ゆうやく)も地元の素材を使って作っています」

津軽焼の起源は古く、江戸時代にまでさかのぼります。津軽藩4代目藩主・信政が、陶磁器の自給自足を目指し、陶工を集めて窯を築かせたのが始まりです。

最大の特徴は、地元・弘前の素材を使うこと。土の特性を生かしたデザイン、表面を覆う釉薬にも地元の素材を使用します。

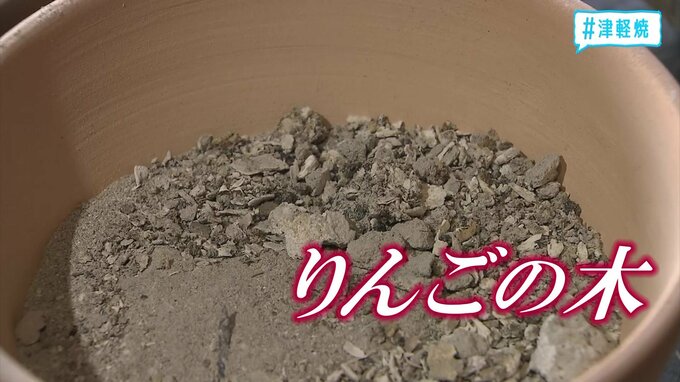

“わら”や“りんごの木”を使用 「釉薬」の素材によって異なる色合い

たとえば、農家からもらった“わら”。

この灰を使うと、津軽焼の代表ともいえる白い斑点の紋様が浮かび上がります。ナマコのように見えることから「なまこ釉(ゆう)」と言われます。

そして、りんごの木の灰を釉薬に使うと、うっすらとピンク色が浮かび上がります。

さらに、地元の赤松を使って窯で焼くなど、土から焼き上がりまで、津軽の自然が詰め込まれているのが津軽焼です。

津軽千代造窯 佐藤 学 さん

「全て手作りで、薪窯がある場所とか土の具合によって変わってくるので、本当に一つしかないって感じ。安定はしないですけど、楽しい」

俵谷理瑶アナウンサー

「一つ一つ手作りで、一つとして同じものはない。すごく生活になじむ優しい作品なんだなと思いました」

津軽焼の魅力を知った俵谷アナ、続いては実際に制作を体験してみます。